下記の研究について、ご報告をいただきました。

本研究は、民族・宗教的少数派コミュニティ内の障害のある人々に焦点を当て、これまで十分に研究されてこなかった障害と宗教の交わりについて考察する。フランスのユダヤ教徒コミュニティを事例として、障害と少数派宗教への帰属が、障害を持つ人々の人生経験と主体性の形成にどのように影響するかを明らかにする。障害のあるユダヤ人当事者、その家族、ユダヤ系福祉・教育機関の職員30名への綿密な半構造化インタビューに基づき、フランスにおけるユダヤ系障害者の二重のマイノリティ的立場——すなわち世俗国家における民族宗教的少数派としての立場と、障害差別的な社会における障害者としての立場——から生じる課題、ジレンマ、葛藤を探求する。また、国家の支援を受けるサービスが宗教的側面を含まないとき、世俗社会のなかで文化的・宗教的に適したサービスを提供しようとするユダヤ系組織の戦略と実践に新たな光を当てる。本研究は、この緊張関係のもとで異なる利害関係者がいかに正当かつ最適な実践形態を取り決めるかを示し、これらの組織でなされる境界的活動を検証する。

20名を超える参加者により、この発表に対し、ユダヤ教の中でも宗教的な規律の強いウルトラ・オーソドックスの生活形態に関する質疑やマイノリティ側の調査だけではなく、マジョリティ側の調査も必要ではないか、などといった質問がなされ、活発な討議が行われた。

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部 部長(兼任)薬物依存症センター センター長の松本俊彦先生と当事者の方をお呼びして薬物依存症についての講演会を開催しました。

講演会要旨

薬物依存症の正しい理解と支援については、いまだに社会に認知されているとはいいがたい。人間と薬物の歴史は古く、アルコールは最古の薬物と言われている。薬は私たちにとって身近であり、それらに「良い薬」も「悪い薬」もない。「良い使い方」と「悪い使い方」があるだけだ。

現在、我が国で乱用されている薬物は、覚醒剤、睡眠薬・抗不安剤、市販薬が多く、その中でも近年、市販薬の乱用が目立ってきた。一方、違法薬物への取り締まりは厳しく、薬物依存症患者が刑罰を受けることによって、様々な資源が失われ、社会復帰がより困難になっていく。

現在、世界で主流となっている薬物依存症の治療法は「ハームリダクション」と呼ばれ、薬物の使用量を減らすのではなく、薬物使用によるダメージを減らす方向に切り替わっている。海外では感染症予防のための注射器交換や、代替的薬物療法、合法化、非犯罪化が行われているが、日本で実行に移すのは難しい。そこで、「つながり」ながら治療参加ができる依存症集団療法「SMARPP」を作成した。薬物依存症を嫌がらない保険医療機関を増やし、精神保健福祉センターとも連携し、自助グループへもつなげていく。

薬物依存症を理解するのに最適な「ネズミの楽園」という実験がある。たくさんのネズミがいる箱に暮らす楽園ネズミと、箱の中で一匹だけの植民地ネズミ。両方にモルヒネが少し入った水と何も入っていない普通の水をあげるとどうなるかというものだ。植民地ネズミは普通の水には目もくれず、モルヒネ入りの水を好み、そればかり飲んだ。一方、楽園ネズミはモルヒネ入りの水に少し興味を示したが、飲むのをやめて、普通の水を好んで飲んだ。その後、植民地ネズミを楽園ネズミの箱に入れてやると、他のネズミと戯れるようになり、モルヒネ入りの水を飲まなくなっていった。この実験で分かったことは、人を依存症にするのは孤立だということだ。Addiction(依存症)の対義語はConnection(つながり)である。

松本先生のご講演の後、薬物依存症当事者の方と対談を行いました。市販薬のOD(オーバードーズ:大量服薬)をするようになったきっかけ、入院時に信頼できるお医者さんに出会ったことなど、とても良いお話を聞けました。その後の質疑応答にも答えてくださり、誠にありがとうございました。

当日は天気が悪いにも関わらず、たくさんの方にご来場いただき、心から感謝いたします。

文責:小林エリコ

『ホームレス文化』(キョートット出版)発刊を記念して、都内公園のテント村で20年以上、ホームレス生活を続ける小川てつオさんを講師に招き、対話の会を開催しました。

家賃のために働く、という社会システムへの違和感から、居候させてくれる家の人と共同制作を行いながら生活を共にする、「居候ライフ」を20代半ばから始め、8年ほど続けた。その生活が煮詰まり始めた時期の2002年終わりに、テント村に出会った。その頃そのテント村には350ほどのテントがあり、「公民館」と呼ばれるテントまであり、コミュニティが存在していた。こんなにはっきりあるものなのに、今までこの公園によく遊びに来ていても気づかなかった。2003年、テント村で暮らし始めた。個人所有の空間に隙間を見つけ開いていくのが居候ライフだったが、今度は開かれた公共空間に私有を作る暮らしとなった。それはコインの裏表で、私有と公共が画然としない空間の持つ可能性。同じテント村のいちむらみさこさんと、物々交換カフェや絵を描く会を始めた。ホームレスは、物と物との交換を通してお互いのことを知ってゆく。時間があるので交流の時間もたっぷりある。その暮らしは面白く、世界の中心にいるかのような感覚だった。2004年、東京都が「地域生活移行支援事業」を始め、テント暮らしのホームレスの多くがアパートに移動、テントは5分の1くらいに減った。それから20年。整備工事や高齢化、感染症、オリンピックなど様々な危機を乗り越えて、テント村は存続している。行政はテント村の住人を支援という名で包摂しようとするが、その支援は上からやってくるもので、包摂される社会に入るにはそこに適合することが要求される。多様性と言われるが、その多様性のなかに入っているものと入っていないものがある。

小川さん講演の後、会場との対話を行いました。

ホームレスへの差別、偏見の問題、一般社会との交流の問題、「支援」の暴力性の問題など、会場からは多くの意見・質問が出ました。

小川てつオさん、またご参加くださった来場者の皆さまに、改めて深く御礼申し上げます。ありがとうございました。

(文責:塔島ひろみ)

小川てつオさん

1970年、東京生れ。2003年から都内公園でテント生活を始め、現在に至る。テント村で物々交換カフェ「エノアール」をいちむらみさこさんと運営。著書に『このようなやり方で300年の人生を生きていく』『ホームレス文化』(ともにキョートット出版)など。

ロビイング活動などを通じて刑法性犯罪規定の改正に尽力された一般社団法人Springさんをお呼びしました。

改正前は性犯罪の犯罪成立要件として「被害者の激しい抵抗」を前提としていました。しかし、性暴力の被害に遭った時、体がフリーズし、殺されるかもしれないという恐怖から抵抗せず、犯人の言いなりになる被害者は多く存在し、激しく抵抗しなかったことを理由に加害者が無罪になる判決が多々ありました。

そのような状況下で、刑法が改正され、強制性交等罪から不同意性交等罪になったことは大きな前進です。また、性的同意年齢も13歳から16歳に引き上げられました。

性暴力被害当事者が声を上げ、ロビイング活動と世論形成が、大きな社会のうねりとなり、今回の改正を現実のものにしました。

しかし、まだ、公訴時効のさらなる見直しや、性暴力によって受けたトラウマケアについてなど、取り組むべき問題は多々あります。また、性被害による社会的損失の金額を初めて目にし、とても驚きました。

一般社団法人Springさんにお礼を述べると共に、ご来場くださった方々にも改めて感謝を述べさせていただきます。

文責:小林エリコ

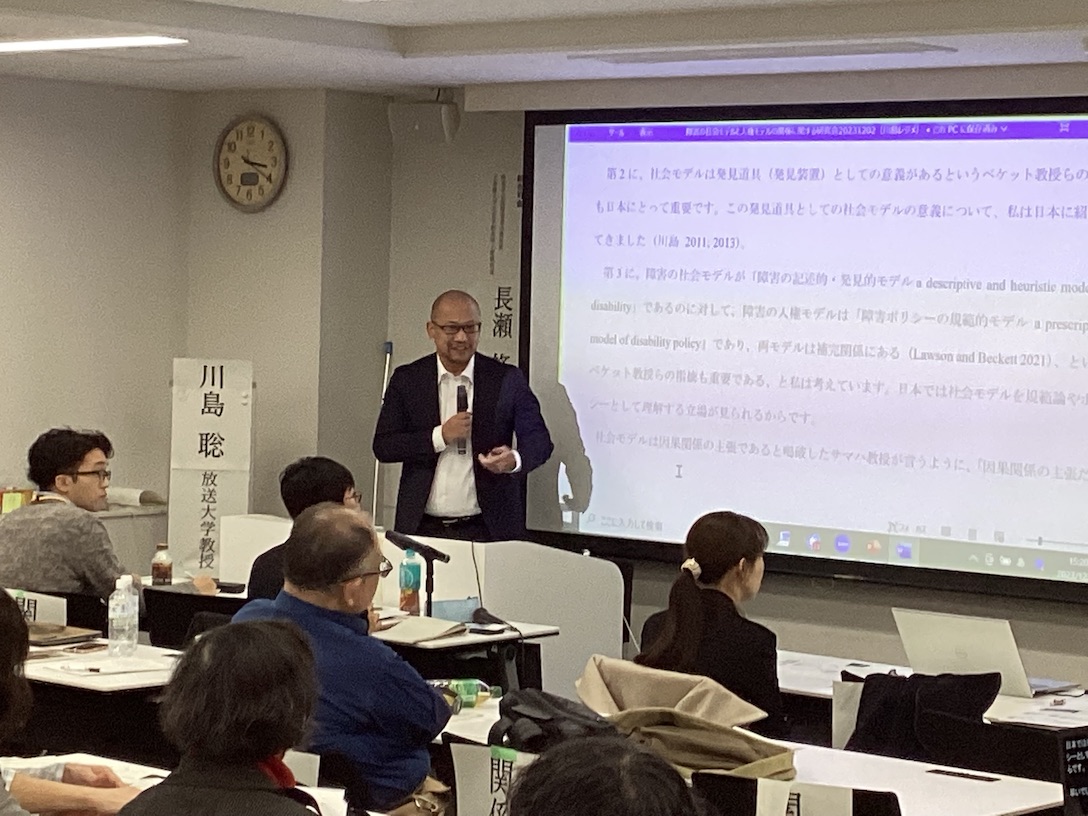

2022年秋に障害者権利条約の日本における実施状況について初めての審査結果である総括所見が公表された。そこで7回言及されているのは障害の人権モデルである。障害学の基盤をなす障害の社会モデルへの言及はない。そのため、改めてこの二つのモデルの関係に関心が集まっている。

そこでこの二つのモデルの関係について取り組んできた二人の専門家をお迎えして研究会を開催する。

一人は、障害の社会モデルと人権モデルの関係を明らかにした論文の著者であるアンハラッド・ベケット教授である。ベケット教授は英国リーズ大学社会学・政策学部の教授であり、同大学の障害学センター長をつとめた経験を持つ。また、障害学のジャーナル(International

Journal of Disability and Social Justice)の編集長を務めている。

一人は、国際人権法学・障害法学の観点から障害学に取り組み、多くの実績を持つ川島聡教授(放送大学)である。同教授は、障害学会・日本障害法学会・国際人権法学会の理事である。

参考資料

The social and human

rights

models of disability: towards a complementarity thesis

障害の社会モデルと人権モデル:相補論に向けて (JD仮訳)

*アンハラッド・ベケットさん関連イベント

JDF全国フォーラム(12月6日:オンライン)

障害者権利条約「総括所見」を受けた取り組みと課題

-障害の社会モデルと人権モデル 条約実施にどう生かすか-

https://www.normanet.ne.jp/~jdf/seminar/20231206/index.html

アンハラッド・ベケット教授研究会(11月27日、立命館大学朱雀キャンパス)

「脆弱性と社会的排除 – 新型コロナウイルス感染症と世界の障害者」(仮)

https://www.ritsumei-arsvi.org/news/news-4991/

信田さよ子さんをお招きした講演会、無事に終了いたしました。

テーマが家庭内で起こる性暴力なので、どの程度の参加者数になるか不明でしたが、参加申し込みを開始してからあっという間にチケット300枚が完売し、無料のイベントとはいえ、この問題に対する興味の高さが窺えました。講演当日まで問い合わせがあり、会場には多くの方にご来場いただきました。

前半はスライドを使用して、信田さよ子さんに講義をしていただきました。

子供の虐待というと、叩く、蹴るなどの身体的暴力、またはネグレクト、昨今では面前DVの通報が増えていますが、いまだに表面化しないのが性暴力になります。

家の外(社会)で行われる性暴力やセクハラは罪に問われるようになりましたが、家の中で行われる性暴力は長年、罪に問われてきませんでした。

また、家庭というものは「良きもの」とされる伝統的家族観を国家が維持し、祖父、叔父、従兄弟、父、兄が弱い立場の子供に性暴力をするわけがないという認識があり、長い間、被害者の姿は隠されてきました。

被害者が精神科に行っても医者に「妄想だ」と言われたり、「うつ病」や「統合失調症」と診断されました。信田さんは精神科病院勤務時代、性被害に遭った女性がたくさん入院していたとおっしゃっていました。

当日の司会を務めた私も、10代から精神科に通院し、入退院を繰り返してきました。

DSMという、アメリカ精神医学会が作成している精神疾患の診断基準・診断分析にPTSDが加えられたのが1980年代。それまでは、たくさんの患者が様々な病名を付けられ、精神薬を投与され、適切な治療を受けることができませんでした。私もその1人です。

私がCPTSD(複雑性PTSD)という診断を受けたのは約10年前になります。不眠と過重労働で精神的に疲弊し、措置入院をした時でした。措置入院というのは精神科では一番重い入院で、県知事と県の指定精神科医2名の許可がないとできない強制入院です。

私は閉鎖病棟で妄想の極みにいながら、医者に「兄から性暴力を受けていました」と涙ながらに話したところ「君はPTSDだ」と言われ、さらに家族のことや学校でのいじめなどを伝えたら「複雑性PTSDだ」と言われました。

私は長い間、精神科で兄による性暴力を話してきましたが、まともに取り合ってくれた医者はいませんでした。医者は10人以上変えてきましたし、病名もコロコロ変わりました。自分の病気の原因が何か分かっているのに、診断名と治療に結びつかない歳月はとても苦しかったです。

現在は、主治医の勧めでカウンセリングに通うようになり、PTSD専門の治療を受けることで症状が落ち着いてきました。

阪神淡大震災や東日本大震災でPTSDが大きく取り上げられたことによって、性暴力の被害者のPTSDに目が向けられました。

そして、震災によるトラウマ体験は一度きりなのに対して、家庭内で性暴力にあった人は、長期的で侵襲度の高いトラウマ体験に晒され、家族ゆえ近い距離で接し続けなければなりません。性虐待のトラウマ反応は非常に重いという信田さんの説明に非常に納得しました。

最近は被害を聞く援助者が増えてきたこと、CPTSDという診断名ができたことにより、そういった視点で診察をするようになるというお話しや、最近はトラウマ治療が充実してきているということもおっしゃっていました。

そして最後に、信田さんに「性暴力は犯罪です」としっかり言っていただき、目の覚める思いがしました。私の家族は兄が犯した犯罪から目を逸らし続けてきました。子供だった時は、なす術がありませんでしたが、大人になった今ならアクションを起こせます。私が被害を受けたと声を上げなければ、兄は加害者にもなれません。

子供の頃は、兄から受けているのがなんなのかも分からず、こんなおかしな目に遭っているのは世界中で私だけだと絶望していましたが、講演会終了時にたくさんの拍手をいただいて、子供の頃の自分が癒された気がしました。

松井研究室は障害に関する研究を行っていますが、精神障害に関する研究をするのは私が初めてになります。現在、救護施設という生活保護を受けながら施設で暮らしている人たちへのインタビューを行っています。救護施設で暮らしている人の多くが精神障害者であることが理由です。精神障害がある女性へのインタビューの際に、今回の講演会で学んだことが役に立つでしょう。

改めて、信田さよ子さんにお礼を述べると共に、ご来場いただいた方にも深く感謝いたします。

文責:小林エリコ

REDDY/IDE-JETRO国際セミナー

公開講座の趣旨

アジア経済研究所では、2019~2021年に「中東における『障害と開発』」研究会を実施し、イラン、レバノン、トルコ、イスラエル、パレスチナなど中東各地の国・地域における障害当事者の置かれている状況、当事者団体の活動、各国の施策などについて報告・議論した。本研究会では大きな成果が得られた一方で、イスラエルの専門家に外部委員として参加してもらったが、イスラエルの障害学については最終報告書では、十分に述べられたとは言えない。日本ではあまり知られていない貴重な研究成果を国際セミナーの形で発信する。

本セミナーのテーマは2006年に批准、2008年に発行された障害者権利条約(CRPD)について「障害者権利条約の『現地化』を考える」である。CRPDの実現については、条約自体の啓蒙・認知の拡大の必要性もさることながら、各国の既存法制との調整(Harmonization)の問題が当初から議論されていた。一方で、イスラエルの障害学では、これに加えて、同国のユダヤ教の中のHarediと呼ばれるユダヤ教超正統派社会の影響が注目されてきた。イスラエルの専門家による研究では、CRPDの諸概念の受け入れで大きな障壁となる保守的な社会の成員への調査を通じて得られた知見と「現地化」を巡って考えなければいけない課題を提示している。同研究は、イスラエルの事例研究ではあるものの、未だ開発が現前の課題である多くの途上国にとって大きな示唆を与えてくれる。

本セミナーは、同研究の紹介と日本における同様の課題、またそれを社会科学の立場からどのようにアプローチし、解決していくかを議論するという内容で開催する。

情報保障:

日英同時通訳、日本手話通訳、日本語キャプション、点字資料

REDDY/IDE-JETRO International Seminar

The Institute of Developing Economies(IDE-JETRO) conducted a research project on "'Disability and

Development' in the Middle East" from 2019-2021 to report and discuss the situation of persons with

disabilities in countries and regions throughout the Middle East, including Iran, Lebanon, Turkey,

Israel, and Palestine. The discussed issues are the activities of organizations concerned, and

national policies. While the research group achieved significant results, the final report book did

not include much on disability studies in Israel, though the Israeli expert participated . We will

disseminate valuable research results that are not well known in Japan in the form of an

international seminar. The theme of this seminar is "Considering the 'Localization' of the

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)," which was ratified in 2006 and issued

in 2008. The issue of harmonization with existing legislation in each country was discussed from the

outset, as well as the need to increase awareness of the Convention itself. On the other hand, in

disability studies in Israel, the influence of the Haredi, or ultra-Orthodox Jewish community within

Judaism has been attracting attentions. The study by Israeli expert presents findings gained through

surveys of members of the conservative society, which is a major barrier in the acceptance of the

various concepts of the CRPD, and the issues that need to be considered around localization.

Although the study is an Israeli case study, it offers significant suggestions for many developing

countries where development is still a current issue.

We will have another presentation by Japanese researcher, which will discuss the similar issue

regarding the localization of rights of language related to Sign Language. The comparison between

the two resesarches would be very interesting. This seminar will introduce the study and discuss

similar issues in Japan and how to approach and solve them from the standpoint of social science.

Accessibility:

Japanese Sign Language interpreter service and

CART captions would be offered.

Blind and people with visual impairment

could be offered text data of the materials upon request.

inquiry:reddy@e.u-tokyo.ac.jp

〈編著〉松井彰彦・塔島ひろみ

〈著者〉小林エリコ/西倉実季/吉野靫/加納土/ナガノハル/村山美和/田中恵美子/小川てつオ/丹羽太一/アベベ・サレシラシェ・アマレ/石川浩司/前川直哉

兄の性暴力で子ども時代を失った人、突然に難病に襲われ死の淵を見た人、アングラミュージシャンの夫と離婚しシングルマザーとなった人、トランスジェンダーゆえに説明し続けなければならない人、精神障害のある母親に育てられた人、幼年時代に親と離れて施設で暮らした身体障害のある人、顔に生まれつき変形がある人、元たまの人、テント村で暮らす人……。「フツウから外れた」とされる人々がつづるライフストーリー14編を収載。社会の不平等や偏見、家族のトラブルや無理解などに悩み、抗い、時にやりすごして今、それぞれ何を思うのか――。

発行:ヘウレーカ

価格 1,800円+税

ISBN978-4-909753-14-4

詳細は ヘウレーカのページへ

REDDY公開オンラインセミナー

5月28日(土曜日)、にて公開オンラインセミナー「『障害と開発』に関する開発経済学研究」を開催しました。

障害と開発に関する開発経済学研究を概観し、報告者がこれまで行ってきた、フィールド実験・心理学実験を含む一連の実証研究を紹介する。(1)アフリカにおける障害者データ、(2)障害と貧困の関係(アフリカ、カンボジア)、(3)障害者対象職業訓練(カンボジア、ルワンダ)、(4)インクルージョンと民族融和(ルワンダ)。特に、現在行っている、アフリカ諸国の新しい障害者データの構築、そのデータを使ったアフリカ諸国における障害と多元的貧困の関係について、研究成果を報告する。

(参考URL:https://sites.google.com/site/takasakiweb/ )

情報保障 :

手話通訳と文字通訳、視覚障害者用読み上げ用テキストデータ

11月30日(土曜日)、東京大学本郷キャンパスにて公開講座「障害者差別解消法の見直しの課題ー障害平等研修と障害の社会モデル」を開催しました。

公開講座の趣旨

2013年に成立し、2016年から施行されている「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)の見直しの検討が内閣府の障害者政策委員会で進められています。障害者権利条約の批准に向けての国内措置として整備された同法の見直しの主な課題として、①差別の定義の欠如、②民間事業者に対して合理的配慮が義務付けられていないこと、③紛争解決の仕組みが十分でないことが指摘されています。来年、2020年に予定されている日本の障害者権利条約の初回審査に向けても、この法律を同条約に対応した形に改正することは不可欠です。

障害平等研修(Disability Equality Training:

DET)は、その障害者差別解消法を実施するための研修として推進されてきました。DETは、障害者の社会参加や多様性に基づいた共生社会を創ることを目的として、障害者自身がファシリテーターとなって進めるワークショップ型の研修です。対話を通じた「発見」を積み重ねていくなかで、差別や排除など、社会のなかにある様々な「障害」を見抜く力を獲得し、それらを解決していくための行動を形成します。障害の社会モデルに基づく、DETの新たな教材動画「I

am You」を紹介します。以下のリンクで、一部をご覧いただけます。

www.youtube.com 障害平等研修フォーラム 教材動画「I am You 」トレーラー

共生社会づくりのために、障害者差別解消法の見直しや障害平等研修に、ご関心のある皆様のこの公開講座へのご参加を歓迎します。

情報保障・アクセシビリティ

手話通訳、文字通訳、磁気ループ、点字レジュメ、拡大文字レジュメ、視覚障害者用読み上げ用テキストデータ

12月22日(土曜日)、東京大学本郷キャンパスにて公開講座「障害者権利条約の実施――批准後の日本の課題」を開催しました。

公開講座の趣旨

この公開講座では,障害者権利条約の実施を取り上げ、批准後の日本の課題を考えます。日本は、この条約を2014年1月に批准し、2016年に国家報告を障害者権利委員会(ジュネーブ)に提出し、2020年に報告審査を受ける予定です。報告審査に向けて、この公開講座においては、日本による条約の実施をめぐる現状と課題を多角的に明らかにしていきます。

2018年12月刊行の『障害者権利条約の実施――批准後の日本の課題』(信山社)への論文寄稿者23名の中から、障害者権利委員会の委員である石川准(社会学)、自立生活と障害女性に関する論文をそれぞれ寄稿された田中恵美子(社会福祉学)と瀬山紀子(社会学)、本書の編者である長瀬修(障害学)と川島聡(国際人権法・障害法)が登壇します。各講演は、質疑時間を含めて30分です。

情報保障

手話通訳,文字通訳,磁気ループ

4月7日(土曜日)、東京大学本郷キャンパスにて公開研究会「わたしと地域の回復—多様性のまちづくり 二つのLIFETIMEとこれからのコミュニティ」(社会資本としての住環境研究会 第2回)を開催しました。

4月よりREASEはREDDY - Research on Economy, Disability and DiversitY:「多様性の経済学」として新しい段階に入ります。

今回の公開研究会は,一般社団法人LIFETIME HOMES ASSOCIATION「社会資本としての住環境研究会」の企画として、まちづくりの側面から障害について考える、私たちにとっては新しい試みです。

イギリスで住宅設計の基準としてつくられた"LIFETIME HOMES"、地域計画の指針としてつくられた"LIFETIME

NEIGHBOURHOODS”は、「ライフタイム」、つまりそこに住む人たちひとりひとりの生涯を見通して、高齢者や車いすを使用する障害者も暮らしやすい住環境づくりのために考えられています。

この「ライフタイム」という考え方をひとつの切り口に、REASEのメンバーでもある東京大学先端科学技術研究センター熊谷晋一郎准教授に、個人史としての「ライフタイム」とそこから考えるこれからの地域の、物理的あるいは本質的なあり方の可能性を探っていただきます。

日本における地域包括ケアシステムは、福祉施設や公的な社会住宅だけでなく、戸建て住宅やマンションなどの個人住宅もその制度の中心基盤においています。これらの住宅を社会的インフラストラクチャーとして捉えた時、主に障害者や高齢者を対象としたバリアフリーやユニバーサルデザインというこれまでの建築や住宅における考え方は、今後どのような方向を目指すべきなのでしょうか。「社会資本としての住環境研究会」では、ライフタイム・ホームズという住宅の作り方を契機にし、さらに「障害の社会モデル」や「合理的配慮」というキーワードから、もう一度、バリアフリーやユニバーサルデザインを捉え直す試みを行い、そこから障害当事者が参加する計画のプロセスや、それによって見直される建築や住宅のデザインの手法、そして住み続けられる「まち」について考えています。

情報保障:手話通訳、文字通訳

*2018年1月に開催した第1回研究会「地域の中で考える住宅のあり方について」の内容は以下でご覧いただけます。

http://www.lifetimehomes.jp/events01.html