11月21日、社会福祉法人東京援護協会が運営する東京高次脳機能障害者支援ホーム「HiBDy.Tokyo」の施設を視察しました。(丹羽、塔島、小林)

https://www.tokyoengokyokai.or.jp/03nerima/

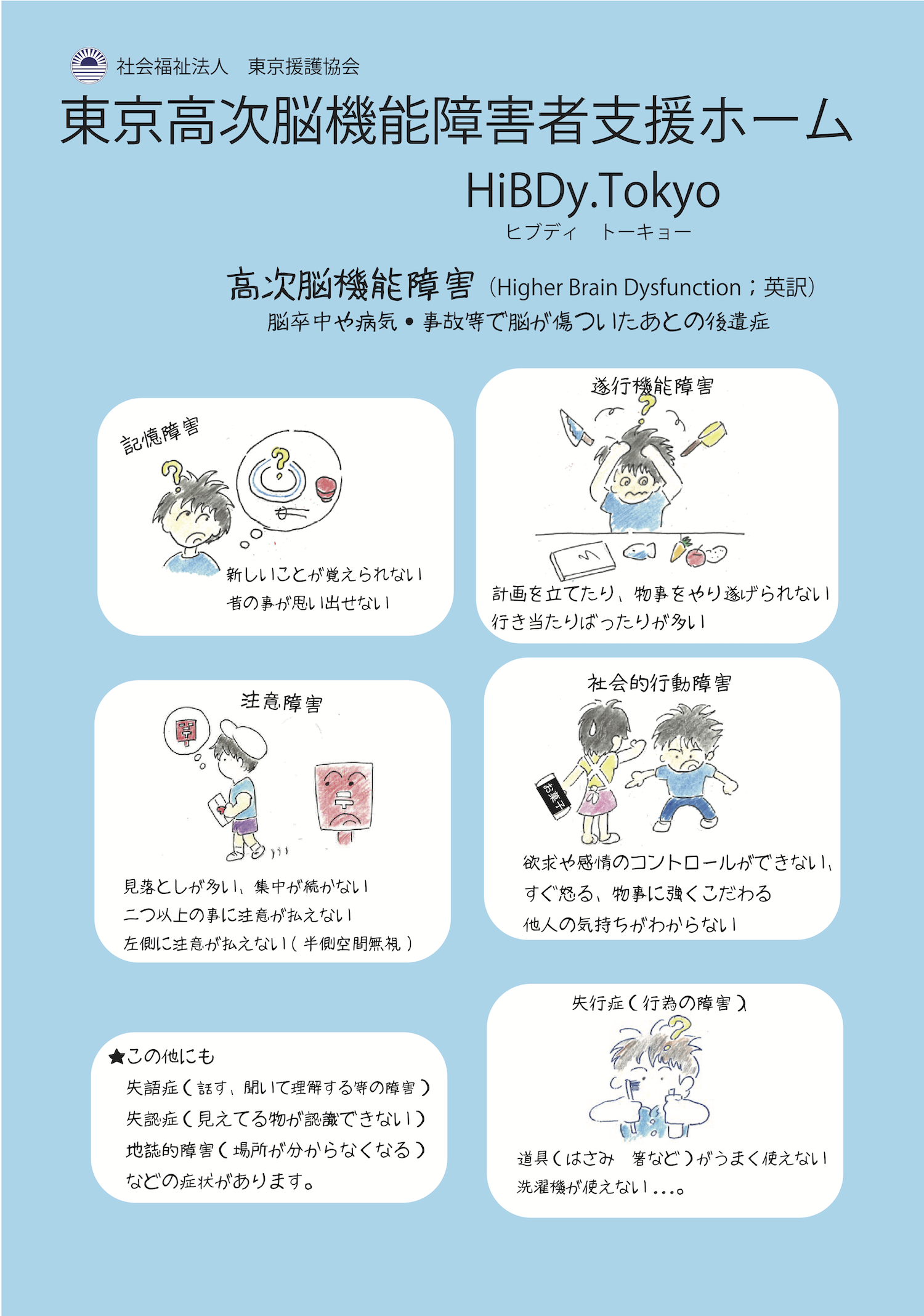

HiBDy.Tokyoは、主に中途障害の高次脳機能障害者の支援をしている入所施設です。脳卒中、事故による頭部外傷、心肺停止による低酸素脳症等を原因とする、高次脳機能障害の支援に特化して、自立した地域生活を送るための訓練を行う自立訓練事業と、常時、介助・見守りが必要な方への生活介護事業を行っています。 旧い施設を取り壊し、更地にいちから建てて今年利用開始した、新しい施設です。

施設長の相良さん、生活支援係長の中野さんに案内していただきました。

最初に、高次脳機能障害の障害特性から必要な支援、支援の内容、運営の体制や施設の概要まで説明を受け、そのあと施設を廻って見学します。

高次脳機能障害者は身体障害を伴う方も多く、ここでも車いす利用者が多数います。

ここではまず施設入所支援、さらに自立訓練(機能訓練)、生活介護などそれぞれが必要なサービスを受けます。自立訓練事業は、それぞれ一定期間で自立した日常生活又は社会生活など、地域生活を送るための訓練を行います。生活介護は、常時介護が必要な障害者に軽作業等の生産活動や創作的活動の機会を提供し、身体の不自由な方の機能を維持しつつ長期における自立生活を目標として、必要な介護等を行います。

自立訓練事業では、理学療法、作業療法、外出訓練を通し、買い物や金銭管理、洗濯や掃除などの家事、電車やバスの利用などの生活動作や健康管理、服薬管理、スケジュール管理、コミュニケーションスキルや生活習慣改善なども行うように支援しています。

施設は設計を担当された新環境設計の方々も加わって案内していただきました。

https://www.shinkankyo.co.jp

施設には入所定員50名が暮らし、日中は自立訓練と生活介護各々の訓練室で活動しています。1階は多目的室、食堂、大浴室など共用部と管理部門で構成されています。

食堂:テーブル席と、一人で落ち着いて食べたい方の窓際席があります

テーブルの高さは微妙に調節してあり、それぞれの食べやすい高さに合わせてあります。

大浴室は利用時間中で見られませんでした。

2・3階は階ごとに色分けされた大きなサインがついたエレベーターホールを中心に入所棟と訓練・活動棟にわかれ、高次脳機能障害の方がわかりやすい動線計画やサイン計画がされています。3階エレベーターホールには東屋があり、テーブルについて座ることができます。

入所棟には4ユニットに分けた50の個室が配置されています。廊下が広く、車いすでも楽にすれ違えるだけでなく、ベンチ、カウンターコーナーがあちこちに備え付けられています。入所者同士のコミュニケーションを促し、先輩からアドバイスをもらったり互いに励まし合って前向きに取り組めるようにと、設計段階から話し合って、施設側のアイデアを取り入れていったそうです。

壁面パネルは本物の木材を採用、リーフ柄の扉、「ブルックリン風」の木目調の内装で色調も暖かめです。

個室は一般の基準よりも少し広く、収納が充実しています。電動のベッドでデスクと洗面台があります。

2階訓練・活動棟は日中活動室、理学療法室、作業療法室が別々にあります。天井が高く広い廊下は片側が全面窓で明るく、前に公園が見えます。広いのでこの窓の前にいすが置いてあり、こちらも座って談笑することもできます。

自立訓練(機能訓練)の仕上げには、自立訓練室で地域社会に復帰後の住居スタイルに合わせた訓練ができるようになっています。一般的なアパートを想定した段差のあるタイプが2部屋と車いす生活を想定した2種類のバリアフリーのタイプがあり、個々の状況や今後の方向性に合わせた模擬生活訓練を行います。

訓練室:歩行できる利用者仕様 ワンルームのアパート、マンションなどに類似の設備仕様、3点ユニットバス

訓練室:ユニバーサルデザイン仕様 玄関、床に若干の段差あり、開き戸、住宅仕様の手摺付トイレ、浴室

訓練室:車いす仕様 完全バリアフリーの引戸、手摺、昇降式キッチン、車椅子対応のユニットバス

浴室の違いがわかりやすい。

設計プロセスも含め、当事者や関係者と設計者の意思疎通が図られた、ひとつの理想的な計画のかたちだと思います。

(丹羽)

高次脳機能障害は身体障害者手帳、精神障害者手帳、どちらにも当てはまらない場合があるというお話が興味深かった。

施設は完全個室になっており、車いすを使用するため、居室も広かった。生活訓練の部屋にはドラム缶の洗濯機もあり、部屋は完全なバリアフリー仕様。とても快適そうだった。

利用者の方々が退所した後、土曜会という当事者が集まり、対話をする場を自主的に設けているのが良かった。

この施設に入所するには半年待ちになるほどの人気だそう。また、このように立派な施設が作れるのは財源が豊かな東京都だからだそう。地方と都市部の格差が少なくなるともっと良いと思いました。

(小林)

施設全体が明るく、暖かみが感じられる色調・デザインになっていると感じました。そしてとてもきれいでした。

定員50名に対し、非常に広く、どの部屋もゆったりと余裕があり、居室も個室であることが驚きでした。

高次脳機能障害は働き盛りの方が事故や脳卒中などで脳が傷つき、記憶障害などの障害により社会生活に支障がおきる障害とのこと。人生の中途で突然「障害者」となってしまった方にとって、この施設は社会復帰に向けての希望がみえる、とても素晴らしい場所だと思いました。

「ここは失敗をしてもらう場、失敗をくりかえして学んでもらう場」というスタッフの方の言葉が印象的で、ご家族との関係もスタッフの方が間に入って整理されているとのこと。支援体制がとても充実していると思いました。

(塔島)

文責・丹羽太一

Reddyのメンバー(冨田・丹羽・大関・塔島)で国際福祉機器展2025に参加した。最大級の福祉機器イベントを通して、より良い機器と出会えるかが目的である。障害当事者3名・関係者1名が関心のあるセクションを中心に報告する。

床ずれリスクが生じつつあるため、家庭用・車椅子用・カーシート用でクッションを探している。(冨田)

身障者手帳提示で、係員が入場車を空いているフロアに案内する。各駐車スペースの両隣にカラーコーンが立っており、身障者用乗降スペースを確保していた。もともと8台しかない優先スペース数を増やすのにも有効だった。(冨田)

規模が大きくなって見回りきれなかった。車椅子の入場者が非常に多い。一般の参加者も多いこともあって通路は混雑していた。中には荒い運転の電動ユーザーも散見された。車椅子の移動に際して安全確認が必要である。西1F、4Fはエレベーターが3機、北側に密集している。南ホール側からは位置が遠く、階移動だけで時間がかかる。多目的トイレ10箇所のうち8箇所が男性トイレ・女性トイレ内に併設されていた。(冨田)

文責・冨田佳樹

旅館の主人今野秀則さんと共に木村真三先生が旅館再開を進めている松本屋(裏に新館があり、そちらを改修し旅館として再開予定。再開は、東日本大震災から15年になる2026年3月11日を目指す。)写真提供:木村真三先生

津島復興会議の第2回に参加した。

今回も会場は一回目と同じ、帰還困難区域に囲まれた、浪江町の津島支所。郡山からスタッフの方の車に同乗させていただいて現地に辿り着くことができた。

会場では準備のお手伝いをさせていただきながら、地元のスタッフの方々とお話した。

「東京から来た」と言うと、こちらは申し訳ない気持ちでいっぱいなのに逆に「それはそれは遠くから」と礼を言われ、「いくらでもご案内しますから、みなさんでまた来てください」と差し出された津島の方々の名刺にはみな、「福島原発事故津島被害者原告団」との文字が印刷されている。

聞くと、津島地区の方々は原発事故で受けた被害に対し集団提訴を行っているということだ。それもなんと、地区住民の約半数、約700名もの方々が原告となって国と東電を訴えているそうだ。避難して散り散りバラバラになった住民たちが、それぞれの避難先からこの裁判に参加しているそうなのだ(注1)。

「まさか自分が弁護士さんや、偉い先生たちと関りを持ち、裁判のために活動することになるなんて、本当に思いもよらなかった」と、教えて下さったSさんは言った。

そしてこの原告団の団長さんは、津島地区の区長さんなのだとも知った。もちろんこの団長さん(区長さん)も会場にいた。

前回の会議で、隣接する長泥地区は、除染土を活用する実証実験、という政府提案を受け入れて、政府主導で復興を目指していることを知った。

津島と長泥。地区全体が帰還困難という同じ状況にあるこの2地区は、つまり、一方は国を相手に訴訟を起こし、一方は国のプランに沿って、と、まったく真逆の方向で、復興への道を探っているのだ。

そしてその津島の方の復興会議に、前回も今回も、鴫原良友さんが登壇している。鴫原さんは津島ではなく、飯館村長泥地区の前区長さん。

それも国の実証実験を受け入れる決断を下した方なのだ。

長泥地区の住民からの聞き書きを集めた『もどれない故郷 ながどろ』(第1回の注4参照)には、「津島」という言葉がとても頻繁に登場する。

「津島のほうから炭焼きの人が、炭をしょってくっから、物々交換」

「先祖はどっから来たって言えば、津島の方から来て、ここサ住んだんだな」

「津島の直売所に(山で採ったキノコを)持っていくと、浪江の人たちが来て待ってて、すぐなくなっちゃう」

津島と長泥は地理的にもつながっていて、昔から人や物の交流、交換が盛んだったことがわかる。

そしてこの第2回の会議で鴫原さんが語ったのは、主に津島から流れて来た文化のことだ。

「昔は炭焼きをしながら、獅子舞のこういう神楽とか、津島から習ってきた。田植え踊りも津島から習って来たんだけど。うたが記録してなかったので、津島の文句っていうか、かたりは違うと思うんですけども、それを調べて、聞いて・・・。だから、田植え踊りっていうと津島から流れて来たのかなと。あと神楽も、笛、太鼓も、津島から習った、・・・それも仕事終わってから、津島に行って、3人とか、5人とか習って、それで復活してきた。聴きながらやってました。そのつながりがこうなのかなと。」(鴫原さん)

津島から流れて来た「田植え踊り」を、いったん途絶えたのを昭和50年に高齢の方に教わって復活させた。というお話だった。

長泥と津島は、まるで兄弟のように人や文化の交流が昔からあったのだ。

この2地区をつないでいた「土地」自体は、入れないものになってしまったけれど、そしてこの2地区は今、国に対して真逆な対応をしているけれど、長泥と津島は、つながっていた。

「津島から習った」「津島から流れて来た」・・・津島への敬意が込もった鴫原さんの語りを聞きながら、心が揺さぶられる思いがした。

この津島では、震災後、避難生活を送る中で、田植え踊りを復活させたというお話もあった(注2)。

長泥でも復活させたいものの、震災・事故から14年経っても、長泥の人たちはまだ、「そういうこと」をする心のゆとりを持てないでいるということだった。

「地元に話聞きにいって、なかなかきついです。そういうの考えるっていうか、そういうことがまだできない状態なのかなと。心のゆとりがまだまだこれから」(鴫原さん)

会場周辺。津島地区は未除染の山々に囲まれている。

パネリストのひとりの依光隆明(注3)さんが、こんなエピソードを紹介した。

長泥行政区の総会の会場に、あるとき鴫原さんが太鼓を持ち込み、盆踊りを始めた。

「最初は行政区の話合いでやったら、こんな地元のみんなが避難してる時に祭りなんて何を考えてるのかって怒られるから、鴫原さん誰にも相談せずに自分の判断でやったんです。でやり始めてみると、もうお年寄りたちが、マイク握って、朗々と盆踊りの歌うたって、みんなが舞台に出てきて、盆踊り踊って、本当に泣きながら喜んで、みんな踊ってたんです、祭りに参加したんです。で結局みんなが故郷がほしい、故郷に戻りたいっていうのは単なる空間に戻りたいんじゃなくて、そういう、みんなと一緒に楽しめる場に戻りたいんじゃないかなというふうにすごく思った」(依光さん)

『もどれない故郷 ながどろ』には、長泥は近隣地区の中でもとりわけ地域の団結、結びつきが強かったことが書かれている。

が、飯坂温泉で年一回行われていたという長泥の総会も、次回が最後となるらしい。

「今、70代80代の住民が一緒懸命草刈りをしてるんです。基盤整備が進み、ものすごくすばらしいコミュニティセンターもできてます。でも、自分の土地に入るまで3年4年かかるんです。若い人が戻るというのは、きついですよ。」(鴫原さん)

「もうこの国に捨てられたな、忘れられたなと思ってたら、この汚染土を入れて、こうやったら、除染のかたちをとるよと、言われた。今は国も一生懸命やっています。汚染土入れてどうだったか、30年とか、50年過ぎてから、本当の答え出してもらえる。」(鴫原さん)

鴫原さんのお話に津島の方々が熱心に耳を傾ける。

若い人はきっと戻らない、自分たち自身、住むまでにはまだ3,4年かかる土地を、70過ぎた住民たちが一生懸命草刈りをしてきれいにする。

とてもとても辛いお話だ。

でも、違う道を歩んだ2地区が、状況と思いを共有し合っていることに、希望を感じる。

会場からは、事情の異なる県内他地域の方からの発言もあった。

福島はこうしてつながっている。津島のことを、津島以外の人たちが自分のことのように考えている。

そして鴫原さんは言った。

「津島は、木村さんみたいに、将来を考えてくれるすばらしい環境ができてるなー」

この復興会議の企画者である木村先生は今回、「旅館の復活」を発表した。

蔵を大学の「福島分室」として借りることになった津島地区のお宅が、もともとは旅館だった。そこを復活・再開させるという。

ほとんど住人がいない津島地区だけれど、一時帰宅やお墓参りに来ることはある。そのときに、何一つお店がない。食堂がない。だからそういう方たちに使ってもらう、料理旅館。ごはんメインで泊まることもできる旅館の再開の目途が立ったと。

「除染やりました。下げましたっていっても、店もない、病院もない、なにもないところに帰れっていうのか、そういう話です。いくらきれいごと言ったって、結局住む状況をつくってなくて、終わらせてしまう(注4)。じゃあ僕がやれる、自分の身の丈でやれる支援てなんだろう、て考えて。僕なりの復興っていうのは、これからずっと長く津島に入って、津島の中でやっていくことっていうのが、僕の支援。」(木村先生)

津島地区復興会議。木村先生が「次回は盆踊りをやります」と宣言して、締めくくられた(注5)。

原告側は事故によって高くなった津島地区の空間放射線量について、(1)国と東電には事故前の水準まで低下させる義務があることの確認(2)一般人の被ばく線量限度とされる毎時0・23マイクロシーベルトまで下げること--を求めていた。判決は(1)について、個人の土地所有権と人格権が及ぶ範囲の放射性物質の除去を求める権利は認めうるが、地区全域からの除去を求めることはできない、として棄却。(2)については除染方法が特定されておらず訴えは不適法として却下した。(毎日新聞2021年7月31日26ページより抜粋)

株式会社「恋する豚研究所」の見学に千葉県の香取市まで行ってきました。代表者の飯田大輔さんは2001年に創立された社会福祉法人福祉楽団の理事長であり、持続可能な地域社会に向けて、さまざまな取り組みをしています。恋する豚研究所はその中の一つです。

この施設では養豚から加工品の製造を行っており、建物1階は事務所や加工場、2階は食堂など地域に開かれた場所になっています。

当日は、飯田さんと施設設計者の建築家・塚本由晴さんに案内していただきました。

幹線道路から車でアプローチして建物の前でも降車できるのですが、ここまでには駐車場がほとんどありません。

事務所を通り過ぎて建物横を奥に進むと入口ですが、その横は芝生の広場です。真ん中が広くくぼんでいて、その向こうに築山がありますが、よく手入れされた綺麗な芝生で一面がつながっています。所員の方が芝の端を整えているところでした。築山の奥に広い駐車場があるようです。

くぼみは調整池で、築山は池も含め敷地の整備ででた土で造られたそうです。

駐車場が築山に隠れているのは、道路から駐車している車が見えず、建物が直接見えるようにするためとのことです。

メインの建物は2階建てで、赤い屋根のひさしが前面に長く延びています。ひさしに覆われて2階に白いバルコニーが回っています。このバルコニーが前面から横に橋のように細長く飛び出してきて、芝生の上を横切り駐車場の手前でくるりと丸まるらせん階段になって降りていきます。それが奥の駐車場から建物へのアプローチになっています。

その先にある別棟・薪炭供給所の建物から見ると、この細長いアプローチがデザインとして綺麗に利いています。

建物に入るメインの階段とエレベーターで上がる2階のエントランスホールは、屋根がかかっていますがまだ屋外です。

開口が大きく取ってあり、白い鉄の骨組みが見える屋根がてっぺんに高く上がっていくので、ホールは開放的です。そこから食堂やスチームハンバーグのお店にに入ります。

バルコニーに面した外壁は壁ではなく、すべて大きな窓なので隣の森とつながってゆったりとした空気を感じます。

—建物詳細はwww.bow-wow.jpのサイトで

食堂ではここで飼育している豚を使った料理が食べられます。スチームハンバーグも自家製です。お店も併設されており、豚肉のほか、ハムやソーセジなど、加工された食品もありました。商品は都内のデパートにも卸しているそうです。通販もあります。豚肉の年間売り上げは4億円程度とのこと。

お昼に豚しゃぶ定食をいただきました。豚肉は甘みがあって、とても柔らかかったです。ポン酢も「恋する豚研究所」が作ったオリジナルでした。

暑い日でしたが食堂からエントランスホールに出ると風が抜けて、開口部に取り付けられているベンチに座ると涼しい風が吹き抜けてきます。

1階の肉の加工場は、外から見学できるようになっています。ガラス越しに見学させていただきました。障害者を多く雇用しており、工場では約100人が働いていて、障害者の方が半分ほどです。身体、知的、発達、精神の障害者、事務の仕事では車いす利用者もおられるとのことです。働くみなさんが仕事の内容を理解しやすいように、作業方法が写真と文字(ふりがな付き)で丁寧に説明してありました。国の障害者の法定雇用率は2.50%で、全国平均は2.41%ですが、福祉楽団の障害者の雇用率は5.86%(2025年度)になります。

駐車場横にある芋畑とひまわり畑を通り、栗源第一薪炭供給所を見学しました。千葉県香取市の栗源地区の森林は1940年代にスギやヒノキが植林されて育った人工林だそうです。こうした人工林は人が山に入って間伐などの手入れが必要なため、地域の山主さんの協力のもと「香取市持続可能な森づくり協議会」を立ち上げ、森林の適切な管理と保全活動をはじめました。あちこちに薪が積んでありました。東日本大震災以降、電気以外のエネルギーを選択したい人が増え、薪を欲しい人が現れるようになったそうです。薪割りは油圧式の薪割り機を使用しています。

すぐ裏の森林では、地主さんの協力のもと、所員が自分たちで林道を造り、チェーンソーの資格を取ってもらって木を切り、運んで薪にしています。

併設された木工所も見学しました。

屋根を支える柱と登り梁を支える構造は細い木材を組み合わせたデザインにして、スマートでリズミカルに見えるようになっています。

—建物詳細は www.bow-wow.jpのサイトで

工場の内部です。

木材でベンチや赤ちゃんのおもちゃなどを作って販売しています。

木材の加工場の隣は高齢者デイサービスになっていました。木の作りで温かみがあります。

畑もやっていて、さつまいもを作っていました。

収穫したさつまいもはペースト状にして冷凍保存します。お菓子の材料として業者さんが買っていくそうです。

さつまいもの計りはだれでも一目でわかるように、色で識別されていました。

刑余者など様々な働きづらさを抱えた方の受け入れも行っており、ここで働いているそうです。

敷地内にここで収穫したさつまいもが食べられるお店がありました。スイートポテトがとても美味しかったです。

ロバを飼育していました。右側がさつまいも畑です。

農福連携という言葉は知っていましたが、実際の現場を見学させていただき、とても勉強になりました。農業というと、畑仕事だけを連想しますが、食肉や材木、さつまいもの加工、レストランの従業員、清掃、事務など、たくさんの仕事がありました。

地方は車社会ですが、障害者だと免許を持っていない人が多いので、どうやって出勤しているのか尋ねたところ、車で送迎を行っているそうです。A型事業所とB型事業所を運営していますが、具合が悪くて仕事に来られない人が出た時は、訪問介護チームが向かうそうです。ただ、福祉の仕事に就きたい人が少ないので、人材の確保が難しいとおっしゃっていました。

2025年3月には児童養護施設を核として、高齢者や障害者も支援する実籾パークサイドを千葉県習志野市に開設しました。これで拠点の数は10個になります。法人を複数、運営しているので、赤字のところが出ても、黒字のところで補填できるようです。

一番、印象的だったのは、建築物や商品のデザインが優れていることでした。商品のデザインもデザイナーさんに外注しているそうです。インスタグラムの運営もプロの方に任せていると代表の方がおっしゃっていて、事業所のイメージを大事にしているのが分かりました。

しゃぶしゃぶもスイートポテトも、とてもおいしかったです。

とにかくお掃除を徹底されている、というお話が印象深く、暗い、辛そう、可哀そう、といった福祉のイメージを、デザインの工夫で、明るく、きれいで、楽しそう、なものに変えている点、すばらしいと思いました。

一人一人がみんな違う、ということをわかったうえで、一人一人に寄り添いながら、ちゃんと収益を生み出し、地域の資源を有効に使い地域に還元している。農福、そして地域との連携の成功例だと思いました。

障害者のほかに刑余者の方などの支援も行っていて、そのために行っている工夫(防犯対策や居宅支援など)も知ることができた。

元が福祉法人(2001年)で居住支援(2019年)も始めているとのことですが、居住支援から生活支援や介護支援とさらに就労支援も含め、スムーズな連携ができるという意味では特に進んだ取り組みであることがよくわかりました。その上、建築的な環境、生活環境のデザインも充実させています。

恋する豚研究所 https://koisurubuta.com

千葉県香取市沢2459番1

代表者 飯田大輔さん

設計者 塚本由晴さん

お二人にはお忙しい中、ご案内いただきありがとうございました。

文責・小林エリコ・丹羽太一

数か月前、このエッセイページで、「ハンセン病患者とその家族の歴史(木村仙太郎の場合)」という連載をご執筆中の木村真三先生から、「津島地区の復興とはなにか」と題するイベントの開催案内をいただいた。副題は「直面する人口減少と伝統文化の消失」とある。

いままで「福島の復興」「被災地の復興」という言葉は何度もあちこちで目にし、何度も何度も耳にした。けれど、「福島」ではなくて「津島」の復興。

「津島」って、どこ?

裏面を見ると、

「浪江町津島地区は現在も98.4%が帰還困難区域です。残りの1.6%は、国によって特定復興再生拠点区域として大規模な除染作業を行い、一昨年の3月31日に避難指示解除されました。その後・・・・・」

と、数行にもわたる長い説明が書いてあった。「特定復興再生拠点区域」だの「特定帰還居住区域」だの、文中の知らないワードが邪魔をして、読んでもよく意味がわからない。

被災地をめぐるバスツアーや常磐線で、何度か浪江は通っている。浪江駅周辺は大型プロジェクトに予算がつき復興が進んでいる(注1)、という話も最近聞いた。その浪江と「現在も98.4%が帰還困難」という言葉が結びつかない。

「津島地区の復興とはなにか」とはなにかを知りたくて、このイベントに参加してみることにした。

会場は「浪江町津島支所会議室(つしま活性化センター)」と案内にあった。

浪江町のホームページで調べると、住所は「福島県双葉郡浪江町大字下津島字松木山22番地1」、「アクセス」をクリックすると、「鉄道(JR)東京→浪江 約3時間」と書いてある。日帰りで行けそうだ。

次に浪江駅から津島支所への行き方を調べる。

すると壁にぶつかった。

浪江町全域を運行する乗合ミニバス「なみえスマートモビリティ(スマモビ)」に「津島路線」があるのを発見したものの、残念なことに

「※津島路線は、ただいま運休中です」と書いてあるのだ。(電話でも運休中なことを確認)

困り果て「津島支所」(会場)に電話。するとタクシーで来るしかないと、タクシー会社の電話番号を教えてくれた。

その番号にかけてみる。予約は可能だが、乗車賃は浪江駅から「津島支所」まで片道約1万円ということだ!

東京から浪江までが特急使っても7,390円。それが同じ町内の移動に1万円! 往復2万円!

地図では浪江町は浪江駅のある浜通りからずっと西の山側にまで広がっていて、その西の端っこのほうに「津島」があった。

主催者の一人である木村先生に相談すると、スタッフの方が車でピックアップしてくれるという。

よかった。これで一件落着。なんとか津島に行く目途が立った。

車は浪江でなく、郡山からということだ。

郡山から、スタッフの平山申さんが運転する車に乗せていただく。木村先生と、講演者の一人である依光隆明さんも一緒だった。

まだ雪の残る田園風景を、車はどこまでもどこまでも走ってゆく。まったく地理がわからない。福島の地図は持ってきたけど、このなかで今自分がどこにいるのか、どの道を走っているのかもわからない。

そんな車中で、木村先生から、今津島地区にはたった19名だけが住んでいること(!)、しかもそのうち震災前からの住人は4~5名でしかない(!)ことを、教えられた。

それから、途中のセブンイレブンで「ここで買っておかないと向こうには一軒のお店もないから」と言われ、お弁当購入。

そしてず~いぶん長いこと走ったあと、車はついに「津島地区」に入ったようだ。右も左も、低い山並みが続き、その手前には荒地が茫漠と続いている。家とか、建物の姿も時折見かける。

この津島は、幹線道路の20メートル範囲と、これから行く役場(浪江町津島支所)周辺の区域(1.6%)だけが除染され、通れるようになっている。あとは全部帰還困難区域。役場のそばに復興公営住宅が建てられ、住民(前述の19名)はみなそこに住んでいるが、店は一軒もない。10キロ先に最低限の食品・日用品が買えるお店があるきり。そんな驚くような話を聞く。

幾本もの道と交差し、通り過ぎる。横道の前には、「帰還困難区域につき通行止め」の黄色い看板が、いちいち立つ。14年前はどんな景色だったのだろう。元の姿を想像できない。これが「帰還困難区域」。14年経っても入れない土地。放射線量は今いったいどの程度なんだろう。見ただけではまったく、見当もつかない。

そして急にきれいな低層の建物群が現われたと思ったら、会場だった。手前が復興公営住宅で、洗濯物が下がっている。ここで生活している人たちがいた。

私が「浪江町」と思っていたものとはまったく違う景色があった。

会場内は、暖房がついているはずなのにかなり寒く、でも、驚いたことに、このなんのアクセスもない不便な場所に、人が続々とやってきた。集会室は満席となり、スタッフの人たちが机といすを慌てて追加で足している。参加者の多くが地元の方々のようだった。

「津島地区の復興とは何か」という勉強会が始まった。

メインの講師は「飯館村長泥地区」の、「前行政区長」(注2)いう肩書の、鴫原良友さんという方だった。

会は長泥地区で現在進行中の「再生利用実証事業」という事業がどんなものなのか、長泥は今どうなっているのか、といった話が、質疑応答を中心に進められ、

不勉強な私はここで、ときどき新聞で目にする「長泥地区」がどういう地区でどこにあり、原発事故後どんなことになったのか、ということ、そして最近耳にするようになった「汚染土の再生利用」とは実際どういうものなのか、ということを、初めて知った。そしてかなり、衝撃を受けた。

環境省主導で進められる「再生利用実証事業」とは、飯館村の除染で出た汚染土を再利用する、という試みだ。

村内の仮置場に保管されている汚染土を「再生資材化」し、長泥の土地に「かさ上げ材」として盛る。その上に覆土をする。そこを農地にして作物を栽培する(注3)。

福島県飯館村長泥地区。

住人の多くが兼業で農業・畜産を営む山間の地区。

事故後3月15日に降った雨で大量の放射能が降り注ぎ、3月17日の計測では毎時95マイクロシーベルトという信じがたい数字が記録された。原発から30キロ圏外のため住民は当初避難せず、浜通りから避難してきた人たちに炊き出しなどを行っていた。

その後全村避難となり、飼っている牛を手放し、田んぼも畑もそのままに、先祖代々のお墓と立派な家を残し、住民たちは散り散りに、コミュニティはバラバラになった。

村内の他の地区は除染が進み、帰還できるようになっていくなか、長泥地区だけは津島地区同様、避難指示が解除されず、「帰還困難区域」として取り残される。

その長泥地区で今、上記の「再生利用実証事業」が進んでいる。

事業は、国からこの話を持ちかけられた、当時の行政区長鴫原さんが、悩みに悩んだ末、受け入れを決めた。住民が誰一人いなくなってしまった長泥をなんとかして残したい、という鴫原さんの気持ち。区長としての責任感。でもそれで本当に長泥は再生できるのか、という国への疑念。

今も鴫原さんは悩み苦しみ続けている。それは事業が進んでも、長泥は一向にもとに戻らない。戻る目途さえ立たないからだ。

その胸の内を、訛りの強い言葉で鴫原さんはしみじみと語るのだった。

事業が動き出し、地区の景色はすでに一変しているようだ。

地区内の家々は解体・撤去され、汚染土でかさ上げした新しい農地が作られてゆく。

「国は、全体計画、長期計画を示そうとしない。」と鴫原さん。

長期計画を示さずに、米を作れとか、次は花を作ろうとか指定され、そして収穫された作物は放射能が出なくても捨ててしまう。

当事者である住民に全体像を示さないまま、国主導で一方的に事業は進む。そしてその進め方が、住民たちの思いとはずいぶんかけ離れたものであっても、言いたいこと、聞きたいことがいろいろあっても、協議の場に国側は住民の3倍、役人だけで40人くらいもやってくる。答弁のうまい役人、企業、学識者などがずらりと並ぶ場で、住民が思いを伝えることは難しい。

「福島と東京のことばが通じない」

鴫原さんはそう語った。。

フロアから、地元の方々の声が挙がった。

「自分の田んぼに米を植える権利が住民にはある。それは住民が決めることではないのか」

「長泥の方が津島よりずっと先をいっていると思っていたが、がっかりだ」

「戻れることになっても、避難先で仕事を持っている60代以下の人は戻らないと思う」

・・・・・・

どうしようもない気持ちになる。

東京で使う電気を作るための原発事故で、事故から14年経った今も、まだ、帰還困難区域であり続ける津島と、除染と引き換えに先が見えない事業を引き受けることになってしまった長泥。

東京に戻ってから、長泥に住んでいた方たちの写真や聞き書きをまとめた『もどれない故郷 ながどろ』(注4)という本を読んだ。長泥の方たちが大切に継承してきた文化、コミュニティ、生活の工夫。一人一人の、一軒一軒の家の歴史。

東京で使う電気を作るための原発事故で、失われ、消えかけているかけがえのないものがあるのに、そのことが東京ではほとんど知られていない。「福島の復興」と、十把一絡げで、その一言で、すまされてしまう。

原宿の構内に福島県の観光キャンペーン展示があった。常磐線、東北新幹線、それを結ぶ磐越東線の小さな駅、その周辺に点在する景勝地。まるで福島県全体をあらわしている、ように見える。

震災や原発事故で被災した福島県は復興し、もう県内のどこにでも遊びにいける、かのように見える。

だけど現実には、観光どころか住民が立ち入ることもできない広大な地域が依然、存在する。

原宿駅は観光客や遊びに来た人たちでごったがえし、JR東日本のふくしまキャンペーンは見向きもされない。

夜になっても明るいこの町の明るさの下で、犠牲になっている地域があるということを、東京の人は知らなきゃいけない。

勉強会、2回目も参加させていただき、とても有意義な話を聞くことができたので、また次回紹介させていただきたい。

東京国際空港ターミナル株式会社さんのご厚意により、2月28日、羽田空港国際線ターミナルのユニバーサルデザインの状況について、研究室メンバーで視察しました。

2010年10月に開業した羽田空港第3(国際線)旅客ターミナルビルでは、設計段階から多様な障害当事者の意見・提案を反映させた「参加型」のユニバーサルデザインを導入し、すべての利用者が安全かつ円滑に利用できることを目指して施設整備を図ってきました。

供用開始後も、ユニバーサルデザイン検討委員会を継続的に運営し、施設の事後評価、改善のスパイラルアップを行っています。

2011年に開業後初となる実地検証による事後評価を行い、移動班、視覚班、聴覚班の障害当事者から多数の意見を収集し、整理、対応策をとりまとめました。また、2014年度、2016年度、2018年度には、利用者意見等を踏まえ、テーマを設定して事後評価を実施し、コロナ禍を受けて2020年度は開催を延期しましたが、2021年度には第2ターミナル国際線エリアの施設視察を実施し、調査により抽出した施設・設備・サイン等の課題の共有を行いました。さらに2022年度には自閉症スペクトラム障害の当事者の方々などによる羽田空港第3旅客ターミナルの施設視察が実施され、空港利用において感じる不安や問題点の洗い出しなどが行われました。

新型コロナウイルス感染症が2023年5月に5類感染症に移行したことを受け、2024年度には6年ぶりにユニバーサルデザイン検討委員会が本格的に再開されています。

東京国際空港ターミナル株式会社

ユニバーサルデザインへの取り組み

視察報告

→まずあまりに当たり前のように考えていて気が付かないことでしたが、段差が一つもないことに改めて気が付きました。これは車いす利用者だけではなく子供やお年寄りにとってもつまずく事故を格段に減らすことができるため多くの人にやさしいことだと思います。

→空港内は完全にバリアフリーの世界でしたが、一歩外に出るとバリアだらけの社会が広がっていました。大関さんと同行した京急線への乗り継ぎで、車いすでの乗車がこんなに不便なのかと改めて思い知らされました。

→様々な障害種の当事者が参加する何十回ものUDワークショップを反映させた、空港ターミナルのユニバーサルデザイン、本当に素晴らしく、さらに実際に体験した人の要望を踏まえながら作り変えていくという姿勢、それで良くなっていくという姿勢が凄いと思いました。

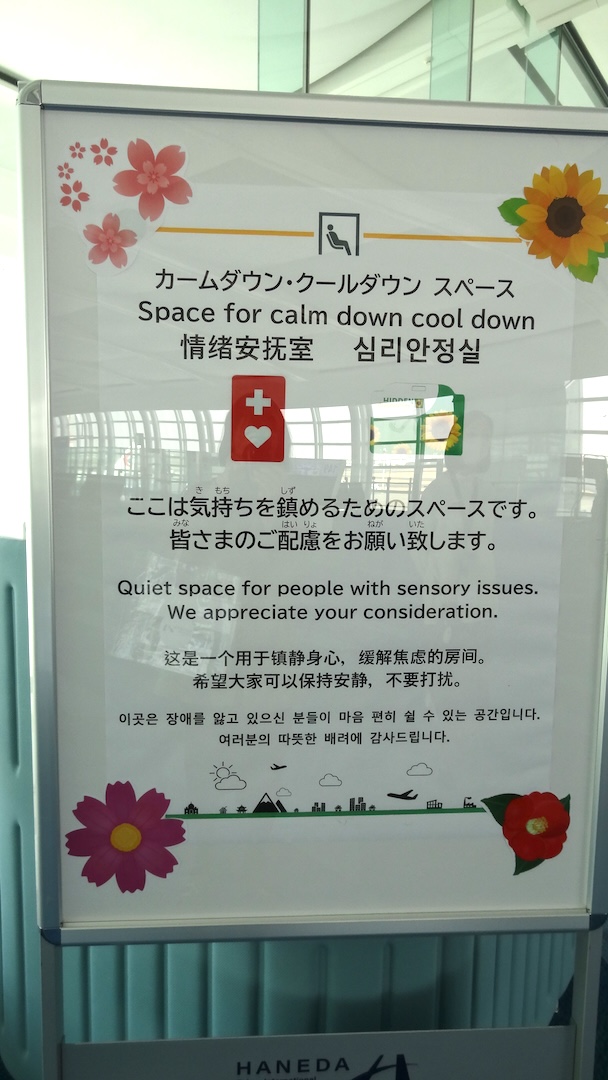

→その他普段は気にしていなかった祈禱室やカームダウンスペース、ステップレス搭乗橋、エレベータの音が上りと下りで違うなど新しい気づきがありとても良い体験ができました。

→さまざまな障害種の人々の意見を吸い上げるシステマティックな取り組みをされていることとは存じますが、一層のご尽力をお願いできればと思います。例えば、ペースメーカー装着者への配慮は今後の課題かなと思いました。

アクセス

→空港のバリアフリーは素晴らしいことだと思いました。一方、空港が最終目的地という人は少ないと思うので、最終目的地までのバリアフリー化を働きかけていくこと(啓蒙活動)も空港の役割と考えていただいてもよいのかな、と思いました。

インテリア

→T2真っ白なスロープですが、幅が広いのも相まって、降りる時、怖かったです。手すりを真ん中に設置するか、視覚的に坂になっていることが分かるような床のデザインがされていると良いと思いました。

モビリティ・サービス

→自動運転車いす(WHILL)に乗った感想ですが、かなりよいクッションを使っていて乗り心地は良いです。ただし人が近づいてきたときの急停車の衝撃が大きいので慣れていない人(ほとんどは慣れていないと思いますが)はびっくりすると思いました。

→WHILLですが、ちょうど体調が悪くなり、立っているのがしんどかったので、自動で移動できるのは助かりました。ただ、他人の目が気になってしまい、落ち着きませんでした。(この病気特有なのかもしれません)

具合が悪くて動けないけど、飛行機の時間に間に合わないというときには使いたいです。

WHILLをどんな人が使用していいのかという案内があまり見当たらなかったので、見えない障害の人は遠慮して使わない可能性が高そうです。

トイレ

→トイレについて。多目的トイレは設備がシンプルで私にとっては使いやすいと思いました。また、一般用の個室が広く作られているという話を事前に聞いていたので利用してみましたが、確かに一般的な個室の倍ぐらい広く、カートを持った人は横に置いて利用でき、私のように一人で移動できる車いすユーザーにも利用できるため多目的トイレが使用中でも一般用個室という選択肢もあるということが分かったのは収穫でした。気になった点については、オストメイトの設備が多目的トイレではなく一般用の個室の一か所にあったので案内がきちんとされていたか(確認していなかった)ということと、子供用の設備(小さな便器や子供用便座)がなかったことです。

クワイエット・スペース →カームダウン・クールダウンスペースが設けられているのは、良い取り組みだと思いました。ただ、発達障害の方にしか対応できないので、せっかくならば、他の精神疾患にも対応できるように、静かな個室で横になれる場所があると、とても良いと思いました。水などの飲み物が無料で飲めるとなおいいです。

情報提供

→様々な障害種の方に配慮した設備、サービスがとても充実していると思いましたが、もしできれば、そういうサービス・設備があることを、はじめての人にもよりわかりやすく伝わるようになっているとよいなーと感じました。とにかく空港が広く、入った途端面食らってしまいましたので、身体にも障害が合ったりするとよりサービスの把握が難しいのではと思いました。

私は待ち合わせのタリーズの場所が(地図を見ても)わからなかったのですが、案内係の方に聞くとすぐにわかりやす教えていただけ、助かりました。私のように空間把握が苦手な人間にとっては、「知っている人に直接教えてもらう」というのが一番わかりやすいので、案内カウンターが多くあるとよいと思いました。

→また特に自分はスマホを持っていないため、いろいろな場所・場面で情報を得られず困ることがあります。空港ターミナルでも、スマホを持っていない人がいることを前提に、設計を考えていただけたらと思っています。

東京国際空港ターミナル株式会社 旅客サービス部/CS推進室のみなさま、ありがとうございました。

私は25年くらい前に、初めて精神科病院に入院した。ナースルームで身体検査を受け、荷物の中身を全てチェックされた。

病棟に入るときはナースルームから入るのだが、扉には鍵がかかっている。閉鎖病棟なので、外に出たくても外に出られない。窓ガラスは破壊防止のため、網が入ったガラスになっている上に、3センチくらいしか開かない。私はその隙間に口を当て、外の空気を吸っていた。

入院してすぐに、全身が麻痺して動かなくなり、患者がナースを呼びに行くと、私は全身を拘束され、何の説明もなく、注射と点滴を打たれた。よだれを垂らしながら硬直に耐えている私に向かって、ドアの小窓から患者仲間が必死に声をかけてくれた。苦しんでいる私のそばに看護師は一人もいなかった。麻痺は6時間くらいして治まった。

私は精神科の入院を甘く見ていた。長くても一週間くらいで退院できると思っていたのだ。しかし、入院患者の話を聞くと、短くて半年、長くて5年。いつも一人で病棟を歩いているおばあさんは家族が引き取りたがらなくて、退院できないという。

長期入院になるのを恐れた私は必死にいい患者を演じた。その甲斐もあって、一か月半後に退院できた。

退院してから精神医療に関する本をたくさん読んだ。その時初めて、この国では長期入院が当たり前になっており、世界と逆行していることが分かった。

明るい兆候が見えたのは、2006年に発売された大熊和夫著「精神病院を捨てたイタリア 捨てない日本」だ。イタリアには精神科病院がないという。精神科医バザーリアが新規の精神病院を作らず、今ある精神病院を徐々に閉鎖していくという法律を作ったのだ。精神疾患の患者の治療は、入院でなく、地域医療でやっていけるという実例だった。

しかし、日本ではそれが全く進まない。世界の中でも日本の精神科病院の病床数は突出している。

現在、私は働きながら地域で暮らしているが、調子を崩した時、精神科病院に入院しなければならないと思うと怖くなる。

そんな中、REDDYのスタッフがとある新聞記事を渡してくれた。

愛媛県愛南町にある精神科病院「御荘病院」の院長だった長野敏宏さんは150床あった病床を2016年に閉鎖し、「御荘診療所」とグループホームで患者を診ているという。また、さまざまな事業を起こし、精神科病院を退院した患者たちはそこで働いているそうだ。ぜひ、見学したいと連絡を取ったところ、快く快諾してくれた。

宿泊先は、障害者と地域住民の共生を目指す「ハートinハートなんぐん市場」が指定管理者となっている「やまいだし憩いの里温泉」。温泉は宿泊客でなくても利用できる。

土曜日の昼間にはバイキングをやっていて、地域住民が食事に来る。私たちが宿泊したのは日曜だったので、バイキングはなかったが、朝食を食べている後ろで100食以上のお弁当を作っていた。

あまごの養殖場を見学させてもらう。卵を取り寄せて孵化させて育てている。

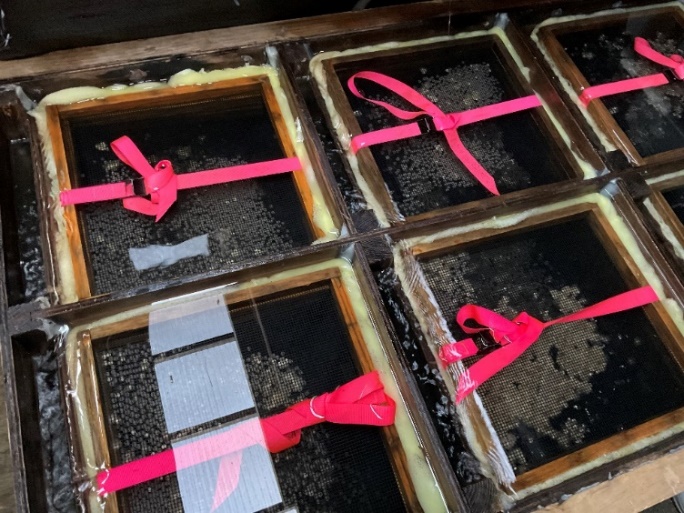

シイタケの原木作り。菌を入れて、寝かせているところ。持たせてもらったら結構重たかった。これを立たせるとシイタケが生えてくる。ここのシイタケは『第65回愛媛県しいたけ共進会』で農林水産大臣賞に輝いた。

ユーカリの木を栽培して、動物園に卸している。ユーカリの葉には毒があるので、虫がつかないのが良い点だと話していました。

日本産のアボカドはあまり存在しないと知って、アボカド栽培を始めたそうだ。しかし、日本でのアボカド栽培における情報がほとんどなく、ちゃんと収穫できたのは、始めてから7年経ってからだというから驚き。今では東京の有名店に出荷されている。

デイサービスセンター「結い」と小規模多機能型居宅介護事業所「アロハ」を見学させてもらう。

愛南町の取り組みは精神疾患のある患者だけが対象ではない。老人介護にも力を入れている。ショートステイを上手く使い、入院しないでやっていく取り組みを見学させてもらった。「やまいだし憩いの里」でもお年寄りと障害者が一緒に働いていた。どんな人でも大切な労働力だという。

御荘診療所。

御荘診療所のすぐ近くにグループホームが併設されていた。中は白塗りの壁と木でできており、温かみのある個人宅という印象。オープンキッチンがあって、家庭的だった。

「自分が住みたいと思う場所にした」とは長野敏弘さんの言葉。

右手に小さく見えるのは精神科デイケア。

スタッフとの連絡はLINEグループやSlackで行っている。365日24時間いつでも連絡が取れるようにしている。

病院で患者を診るより、地域で診た方がコストも圧倒的にかからない。患者が入院を余儀なくされているのは、治療というより、病院の経営のためではないだろうか。

長野敏弘さんに「働いた方が病気は良くなりますか?」と聞いたら、力強い声で「働いた方が絶対良くなる」とおっしゃっていた。

精神疾患は人との繋がりの病だ。仕事は否が応でも人とのつながりを作る。多すぎる仕事は心身を蝕むが、ちょうどいい量の仕事は心の健康にいい。人手不足なら障害者にも働いてもらう。働くことによって、社会に参加し、賃金を得ることで誇りを取り戻す。

御荘診療所は高台に建てられている。過去の震災や豪雨の経験から、街の人が避難できるようにこの場所にした。米の備蓄もされている。

地域移行と口に出すのはたやすいが、行動に移し、軌道に乗るまでには何年もかかる。

愛南町の取り組みは希望に溢れたものだった。

小林エリコ

私は体験入院を経験した。2024年9月末から4泊5日の期間である。体験中に直面したレスパイト入院の課題、入院時の要望、入院時の困難についての記録である。

私は医療機器(人工呼吸器、カフアシスト)を利用している、身体障害者手帳1級の重度障害者である。一般的に医療ケア者と呼ばれている。医療ケアが必要な障害者の介助・介護する家族が休息をとるための一時入院、それが病院が提供するレスパイト入院である。

レスパイト入院と関わらざるを得ない問題を抱えている。両親の実家は関西にある。父方母方ともに祖母が高齢で、もしものときは帰阪する必要がある。私が同行すると長距離移動が難しい。緊急時の預かり先に頭を悩ませていた。

ケアマネに相談すると、川崎市が提供している「あんしん見守り一時入院事業

」の手続きを勧められた。在宅の医療ケア者が介助者の事情で介護を受けられない場合、一部の医療機関へ入院する制度である。一時入院することで、当面の生活を支援するのが目的である。しかし、私がお世話になっているかかりつけ病院は当制度の対象ではなかった。しかも、かかりつけ病院以外だと、入院中に体調悪化しても医療措置は行えない。

ケアマネが神奈川県内外の病院・施設を当たったが見つからなかった。福祉施設では看護師が常駐しておらず、特に夜間の医療行為ができないケースが多かった。看護師常駐の施設もあるが、コロナの影響で予約が2年先まで埋まっていた。また、当制度対象の病院は「かかりつけの患者でないと預かれない」というのが大半だった。結局、市のサービスではレスパイト入院を受けられなかった。

かかりつけ病院の主治医に「市のサービスではレスパイト先が見つからない」ことを相談した。病院が忙しくない時期に、レスパイト入院を体験することが決まった。期間は1週間程度と言われた。

入院2ヶ月前に念を押してお願いしたのが、エアマットの利用とナースコール代替手段である。エアマットは用意しておく旨を伝えられた。ナースコールの件は、入院日の午前にリハビリ受診してくださいとのことだった。

エアマットの利用

座位か寝たきり(臥位)で24時間過ごすので、一般的なマットレスだと臀部に床ずれが生じやすい。普段は電動の空気圧で硬さ調整できるエアマットを使用している。このタイプのマットレスは臀部、腰の負担を大きく軽減できる。日常、入院問わず、日常生活上で必要不可欠である。

ナースコール

私の握力は計測不能なほど弱い。よってナースコールが押せない。看護師を呼べないのは命に関わるため、代替手段が必要になる。

指定された時刻に私と両親はリハビリ科の前で待っていた。すると、妙な顔をした訓練士がやってきた。「どうなさいました?」と尋ねられたので、ナースコールの件を伝えた。すると、「まず、入院手続きを終えてください。居室が準備できたら担当者が伺います」と言われた。母が「もしかして、午前の受診に来る必要なかった?」と言うと、訓練士は「そうですねえ」と苦笑いだった。午後の入院まで2時間ほど待った。

入院準備にとりかかる最中、看護師から「当院では、いまエアマットの在庫がなくて、低反発のマットレスしか用意できないです」と言われた。このままでは入院生活を送るのが困難になる。担当の医師、看護師長に相談し、特例で自宅のエアマット持参・使用を許可された。父が自宅へ車を走らせ、マットレスを後部座席に積み込んで病院まで戻ってきた。

普段使っている医療機器の設置、ベッドメイクなど、入院準備が整ったのは夜だった。スケジュールのすれ違い、病院のマットレス事情とで精神的に疲れた一日だった。

ナースコールの代替にブレススイッチを貸与された。

類似品:ブレススイッチ/トクソー技研株式会社

この機器は先端にあるセンサーに息を吹きかけて、ナースコールが鳴る仕組みだ。支点から伸びる30cm程のチューブはある程度グニャって曲がる。ベッドの手すりに支点を固定し、息を吹きやすいところにセンサーを近づけて使用した。ナースコールとしては問題はなく使用できて助かった。

だが、就寝時に問題が生じた。寝息がセンサーに反応してしまうのである。うたた寝、いびき、呼ぶ必要のないナースコールが鳴る、そのたびに目覚め、「いまの間違いです、ごめんなさい」と叫ぶ、その繰り返しだった。浅い睡眠を繰り返すだけで、日中は眠気に襲われた。

もう少し扱いやすい代替ナースコールを探さないといけない。

入院時の必要事項の漏れ、代替ナースコールに苦労したレスパイト体験だった。私は入院経験は4回目で、看護師にあれこれ要望を出すような図太さで、どうにか乗り切った。

医療ケア者のレスパイト入院先が、かかりつけ病院しかないのが現状である。しかも、かかりつけ病院では入院中に体調悪化しても治療行為を行える、という点も大きい。今回の入院中に私は便秘を起こしてしまい、座薬を処方してもらい助かった場面があった。何かあったときに治療行為は必要である、と実感した。

今回は2ヶ月前から計画を立てたレスパイト入院だった。緊急でレスパイト入院が必要になった場合、病床の事情などでかかりつけ病院が受け入れてくれる保証はない。レスパイト問題は引き続き悩みのタネになりそうである。

駒場の東大先端科学技術研究センター(先端研)にある、並木研究室を見学してきました。

この研究室は「インクルーシブデザインラボラトリー」という、車いすユーザーなどの障害を持った人にも使いやすい理工系の研究室、実験室を構築する研究を行っています。

この研究室の研究テーマや並木重宏准教授についてはすでに説明されているwebページがありますのでそちらを参照していただければと思います。

研究室紹介 フロントランナー 011:並木重宏准教授

https://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/research/frontrunner_namiki.html

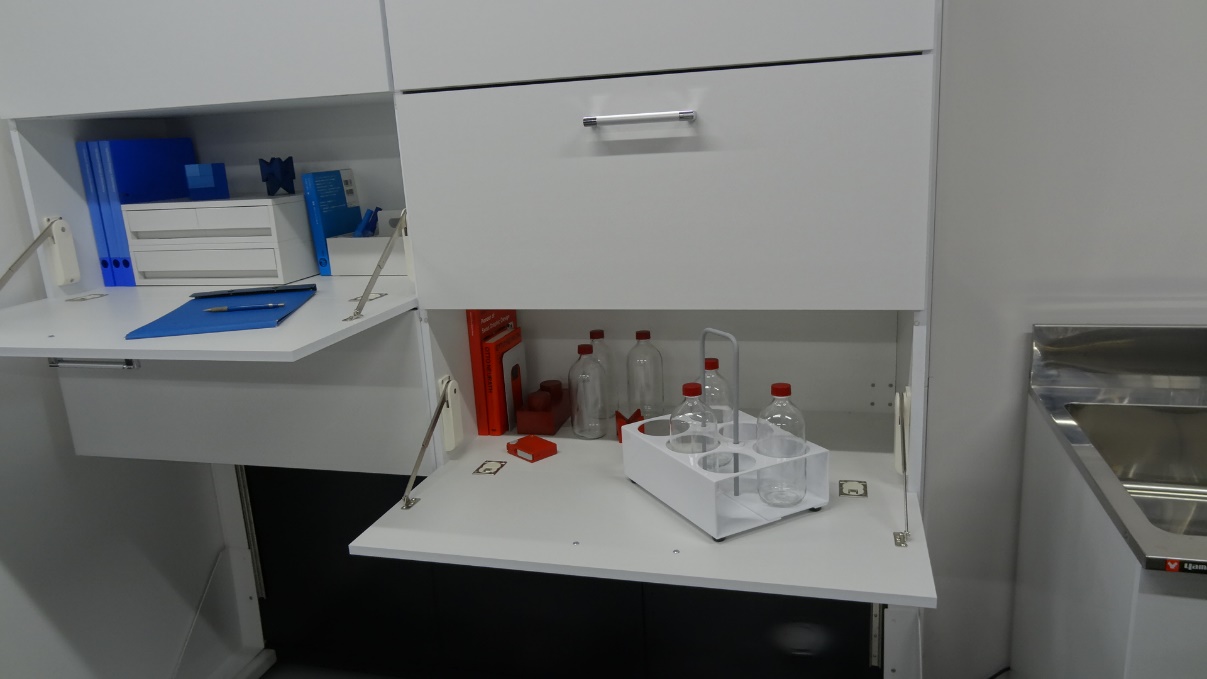

今回、こちらで整備中の「障害のある理工系の学生や研究者でも、自由に実験に取り組める環境『インクルーシブラボ』」を見せていただきました。

車いすユーザーに限ったことではありませんが、障害を持つ学生が理工系の大学で、特に科学実験を伴う分野で学ぶことは容易ではありません。私は大学の化学科出身で様々な科学実験を行う研究生活をしていましたが車いす生活になったのは大学院博士課程修了後ですし、障害認定を受けた時(当時は3級で杖を使って歩いていた)にはすべての実験を終えて学位論文を書いておりました。大学入学から大学院修了までの12年間で車いすに乗った学生を見たことは一度もありませんでした。

そういうことで、車いすに乗りながら大学の研究室で(特に実験を伴いながら)研究活動をするということは容易ではありません。私が大学で研究をしていた20~25年前にはそれだけの設備はありませんでしたし、周囲の人たちもそのようなことを考えることはなかったでしょう。

さて、大学の研究室に車いすで実際に入ってみるとすぐに問題に直面します。まず通路が狭いのです。直進してUターンはできず、曲がれるところも限られるぐらい狭いです。私は卒業研究を大学ではなく理化学研究所に派遣されていた(余談ですが、理化学研究所は国内屈指の研究所で研究環境は非常に良いのですが地理的な理由で多くの学生に敬遠され、当時は成績の悪い学生が”飛ばされる”所でした。その数年後、他大、特に東大の大学院志望者に注目されるようになり、人気が出て成績の良い学生が行くところになりました。)のですが、そこでは車いすですれ違えるほどの広さがありました。その後大学でも事故や災害時の避難経路確保のために少々通路を広くしたのですが、それでもUターンできるほどの幅はありません。

次の問題として、これは普段車いすを使うことのない人にもイメージしやすいと思いますが、いすに座ったままの状態では高いところにあるものが取れない、奥にあるものに手が届かないのです。

また別の問題として、実験室では様々な薬剤を扱うことになるのですが、車いすの部品、特にタイヤ部分が薬剤で腐食されないかという懸念があります。もちろん研究室にいる人たちはある程度実験操作などに慣れているため薬剤を大量に浴びるような事故は普通起こさないのですが、うっかりビンを倒してこぼすようなことはあります。こういう時に車いすでは瞬時に動けないことが問題になります。なお、万一薬剤を大量に浴びてしまった場合には非常用シャワーを使うのですが、車いすユーザーでも使いやすいようにレバーの位置を低く持ちやすくしているものがありました。

赤で囲ったリング状の部分をつかんで引くとサイレンが鳴り、一定時間大量の水が出続けます。緑で囲った部分から出た水で全身を洗い、青で囲った部分から出た水で目を洗います。

次の写真は薬品棚ですが、電動コントローラで上下させることができ、高いところにあるものを取り出すことができます。扉は取っ手をつかむことで弱い力でも開閉(閉める際は扉をわずかに上げれば自動で閉まります)できますが、奥行きがかなりあるため中の薬瓶を正面から取り出すのは少々手間がかかり横に回り込む必要があります。私には少し使いづらいと感じました。

次の写真は流し台です。

赤丸で囲った部分にスイッチがあり、流し台が上下に動き高さを調節できます。また、蛇口部分にセンサーがあり手を近づけるだけで水を出したり止めたりすることができます。

このような蛇口はキッチンや洗面台では見かけることがありますが、実験室の流し台では珍しいと思います。

あとは別角度から撮った流し台の写真ですが、この流し台にはふちの部分に「かえし」がついていて、足腰の弱い人でもこの部分を頼りに立ち上がって作業することができます。

そのほかには実験室を見渡せるVR装置がありましたが操作がよくわからず、いつの間にか部屋の外に出てしまいました。

また、強制排気機能付きの実験台もありましたが、これは実験台の前にいすを置いて座って利用することがあるため特別な装置はありませんでした。

現在大学等の本格的な研究室、実験室で使われている例はほぼないそうですが、特別支援学校の理科室として試験的に運用されているとのことです。これから先、障害のある人にも実験研究ができるような環境が整備されることを願います。