精神障害のある女性のための研究会

2026年01月07日

精神障害のある女性のための研究会

第7回

精神障害のある女性のための研究会(2025年12月18日)開催レポート

国立成育医療研究センター女性の健康総合センター 妊娠と薬情報センター 女性外科/婦人科から藤岡泉さん、国立研究開発法人 国立成育医療研究センター病院 女性総合診療センター 女性精神科

診療部長の久保田智香さんを呼びして、PMSとPMDDについての講義をしていただきました。

【月経の基本とPMS/PMDD】

<生理(月経)の基礎知識>

- *約一か月の間隔で自発的に起こり、限られた日数で自然に止まる子宮内膜からの周期的出血のことを指す。

- 月経の開始 10~14歳ごろ

- 月経量 20~140g(ヤクルト2本くらい)140g以上は月経過多(昼にナプキンが1時間持たない。昼でも夜用ナプキンを使っているのは月経量が多いと言える)

- 周期 25~38日

- 持続日数 3~7以内

<月経過多の原因と治療>

- 器質的過多月経…子宮筋腫、子宮腺筋症、子宮内膜ポリープ、子宮体癌/頸癌

- 機能的過多月経…血小板減少症、抗凝固薬・抗血小板薬の服薬(薬の副作用)

<月経周期の異常について>

- 月経周期が39日以上の場合は稀発月経と呼ばれている。

- 3か月以上無月経の場合は続発性無月経である。

- 月経周期が24日未満の場合は頻発月経と呼ばれている。

アプリなどを使用して自分の月経周期を把握し、異常があったら婦人科を受診しましょう。

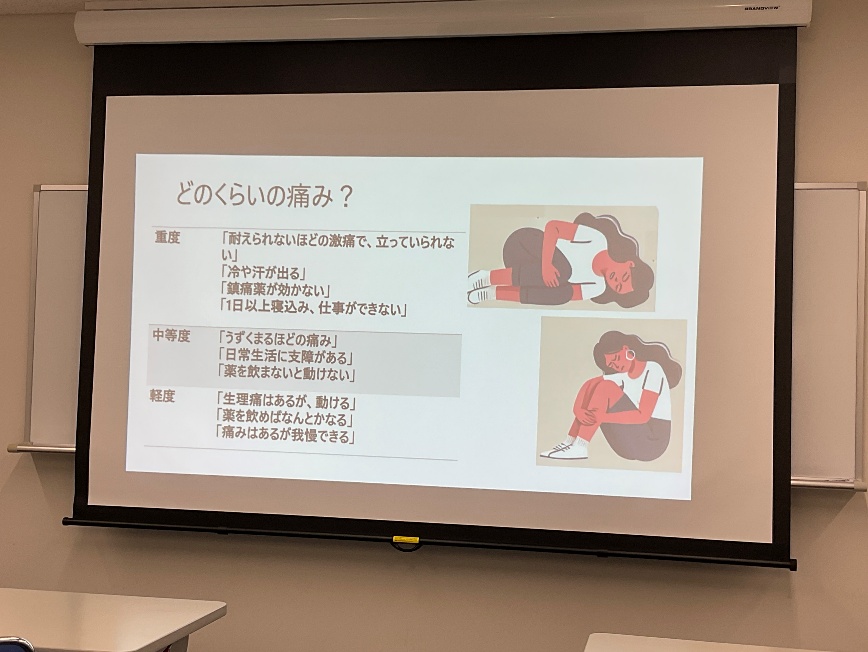

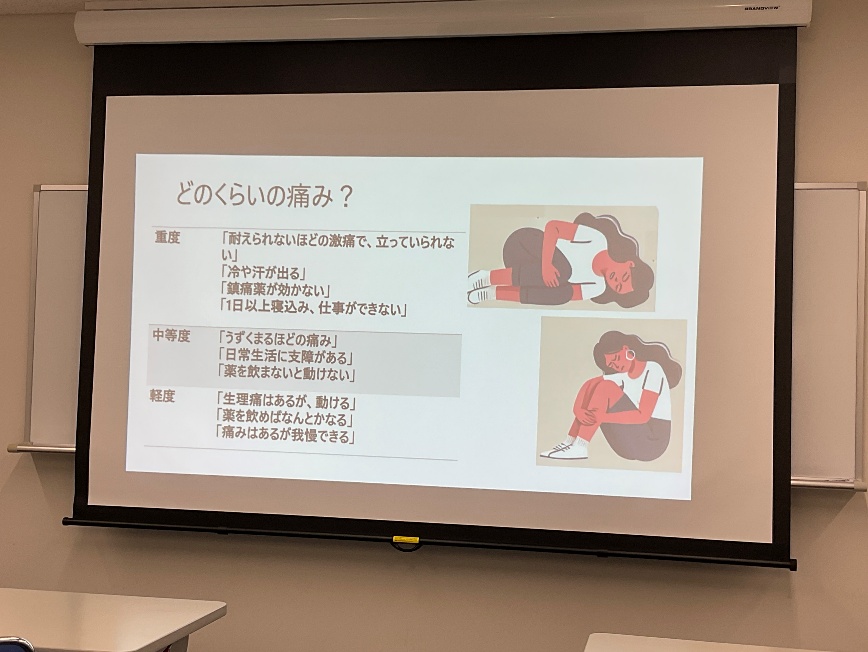

<月経困難症>

- 下腹痛・腰痛・腹部膨満感・嘔気・頭痛・疲労・食欲不振など。

- 生殖年齢では約25%、25歳未満では約40%の女性に月経困難症がある。

<月経困難症の治療>

- 鎮痛薬

- LEP(低用量ピル)…外からホルモンを与えることで排卵を抑制し、出血が少なくなる。

【副作用】静脈血栓症…突然の足の痛み、腫れ、胸の痛み、など。(低用量ピルのエストロゲンにより血栓リスクがわずかに高くなる)

- IUS(子宮内システム)通称ミレーナ…子宮内膜の増殖を抑える。月経痛や月経量を低減。5年間挿入可。

【副作用】不正出血、下腹痛。

<PMS 月経前症候群>

- 月経前3~10日間続く精神的、あるいは身体的症状で、月経開始と共に軽快または消失するもの・7割から9割の女性になんらかのPMS症状がある。

- 精神症状…希望が持てない、不安と緊張、気分の波、など。

- 身体症状…疲れやすい、特定のものを食べたくて仕方ない、寝すぎ、乳房の張り、体重増加、など

<PMDD 月経前不快気分障害>

- 突然悲しくなる、拒絶に対して敏感、怒り、抑うつ、自己批判、不安、不眠、など

<PMS・PMDDの治療>

- ピルと抗うつ薬を使用。

- 月経異常やPMSの症状があってもほとんどの人が婦人科に行かない。婦人科に行くハードルが高いと思われる。

- 女性の健康のヘルスリテラシーの高い女性は仕事のパフォーマンスも高い。

- 望んだ時期に妊娠する割合が高い。

- 女性特有の症状があった時に対処できやすい

【PMDDについて】

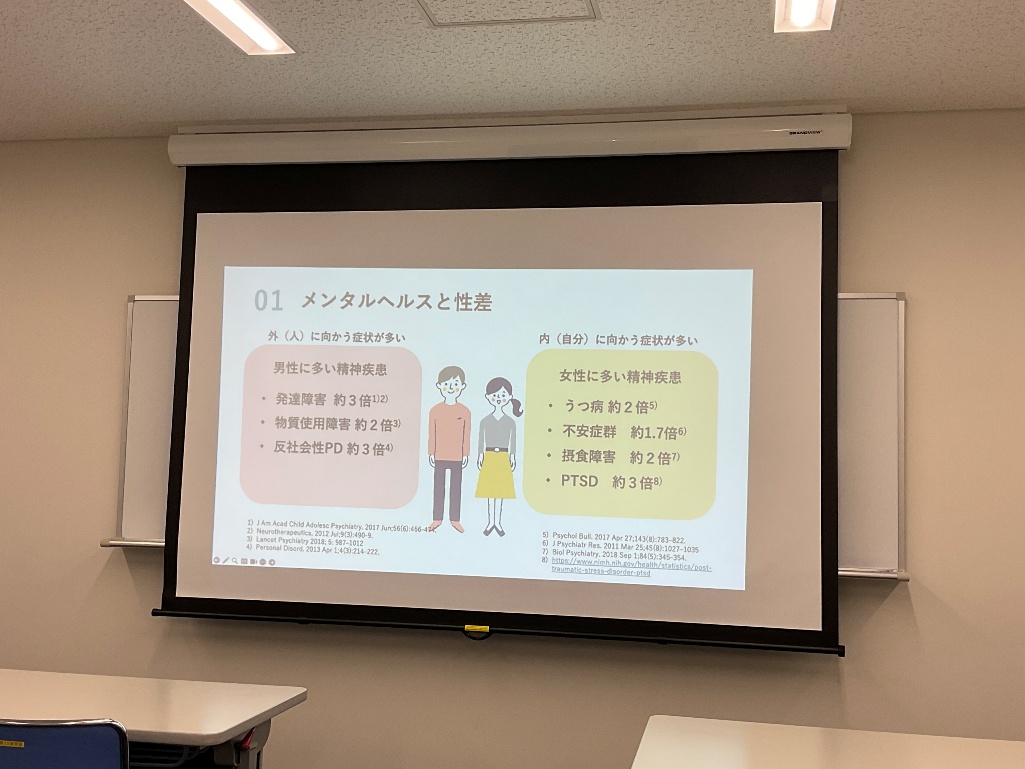

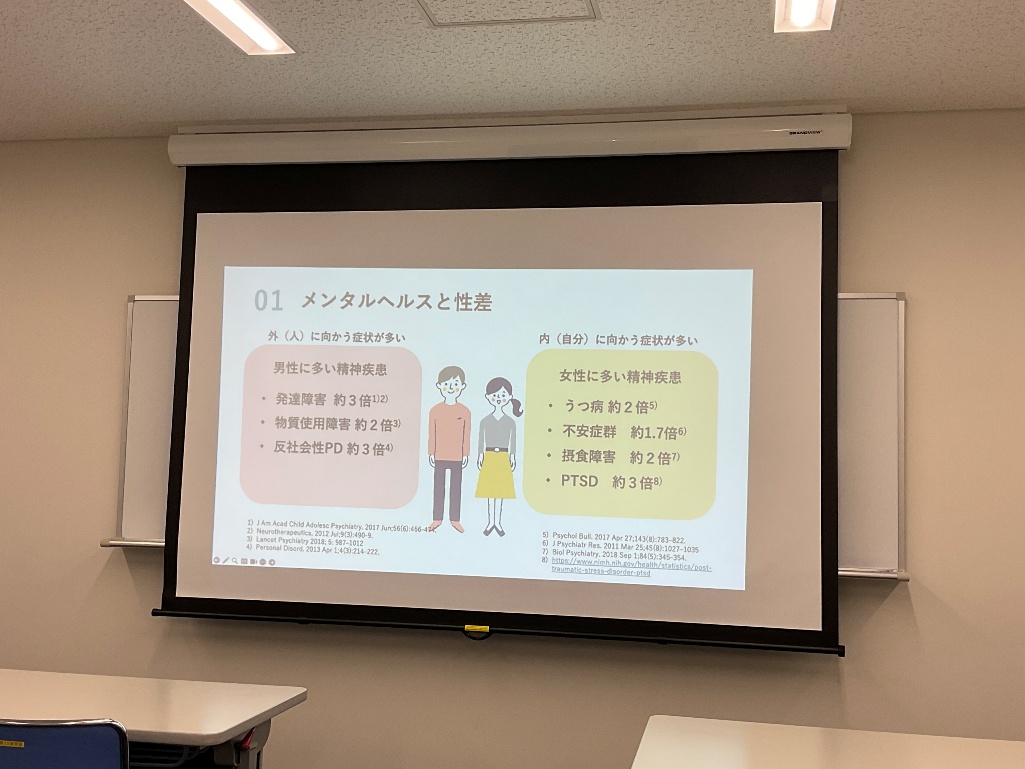

<メンタルヘルスと性差>

- 男性は外(人)に向かう症状が多い。女性は内(自分)に向かう症状が多い。

<こころの不調とPMDD>

- うつ病とPMDDは併発率が高い。

- PMDDの人の約7割になんらかの幼少期のトラウマが存在。

- 不安症群もPMDDを併存しやすい。

- ADHDは月経前症候群の症状が強く出やすい。

<月経の周期と睡眠>

- メラトニン…深部体温が下がり始める…入眠のスイッチが入る。

- メラトニンは日中のセロトニン分泌の影響を受ける。

- 黄体期(排卵から次の月経まで14日間続く)は眠りにくいとされている。

- レム睡眠とノンレム睡眠が繰り返されることで、心身のバランスを整えているが黄体期には深部体温の上昇によって睡眠の質が低下する。

- *生理によって睡眠が乱れてしまう。

<睡眠障害対処法>

- 睡眠時間は人それぞれ。日中の眠気で困らなければ十分。

- 刺激物(カフェイン)を避け、寝る前には自分なりのリラックス法。

- 眠たくなってから床に就く。就寝時間にこだわり過ぎない。など

<PMDDに対する薬物療法>

- 低用量ピル

- 漢方薬

- 抗うつ剤(黄体期への周期投与を行う。少量で直後から効果が出やすい)

<強い感情に対するケア>

- 否定的な感情にも意味がある…自分の状態や周囲の情報を知らせてくれる「アラーム」のようなもの。

- 「恐怖」危険から身を守ってくれる。

- 「不安」将来の良くない結果を防ぐため準備を促す。

- 「悲しみ」いったん立ち止まって支えを引き出す。

- 「怒り」不当なことをされていると警告してくれる。

- 「恥」自分の基準に達しなかった。

- 「罪悪感」期待に答えられなかった。

-

感情をなんとかしようとして取る行動(人と会わない・無茶食いなど)は短期的にはいいが、長期的には逆効果になることも。その行動を「やめる」ことは難しいが「他のこと(会いやすい人と会う・シャワーを浴びるなど)をする」は比較的たやすい。

- 動悸や息苦しさがあっても、恐ろしいことが起きているわけではない。あえて、運動してみたり、ストローで呼吸するなどして、身体の感覚に慣れていけば、身体に振り回されなくなる。

- どんな感情が沸いてもよく、感情自体に慣れるようにしていく。否定的な信念がある場合は、やわらかい考え方に変えていく。回避行動をとってしまう場合は、感情を避けないように行動する。

【今日の研究会の感想】

-

世の中にこんないい先生方がいらっしゃるのがビックリでした。PMSやPMDDの中にさらに細分化して、より深くなっていたのを知れて良かったです。まさにPMSの影響で精神疾患が強くなるというのが体感で、それを言語化できたのが良かったです。

- 「モヤモヤする→うまく言語化できていない」を言語化してもらえてよかったです。

- 学校では学ぶ機会がないし、専門家に教えてもらえて、とても充実した時間でした。

- ピルを飲んでいて血栓ができてしまう場合は「ディナゲスト」とう血栓のリスクを高めない薬があることを知れて良かった。

- 月経困難症は4人に1人がなるもので、若い人だと40%にも上ると知って驚いた。

【気づいたこと】

-

貧困女性には生理が重い人が多いと言うのを本で読んで知ってから、解決法がないかと気になっていたので、質問したところ「どんなに重くても治療すればよくなる」と言ってもらえて頼もしかった。月経困難症以外にも他の病気が隠れているかもしれないというお話でした。

- 生理休暇は一ヵ月に一日だけしかとってはいけないと勝手に考えていたが、会社によって規定があるので、もっと休めるところもあるらしい。

- 女性を取り巻くケアの環境がまだまだなことが分かりました。でも、自分の周産期よりはだいぶん良くなっているので、そこだけは、まあ良いのではと思いました。

- プロゲステロンでメラトニンが出にくくなるのを聞いて、生理前と睡眠で、少しでも何らかの関係があるのかもというのが分かりました。

- 感覚過敏と生理痛の関係をもう少し知りたいと思いました。やわらかく考えるを学んでみたいと思いました。

文責:小林エリコ

2025年11月11日

精神障害のある女性のための研究会

第6回

精神障害のある女性のための研究会(2025年10月29日)開催レポート

BONDプロジェクトさんをお呼びして、若年女性の支援について講義をしていただきました。

<2006年「VOICES MAGAZINE」始動、2009年NPO設立>

聴く…ありのままの声を聴き、表現できる場を作る。

伝える…女の子の声を知ってもらう。

繋げる…一人ひとりに見合った支援・大人に繋ぐ。

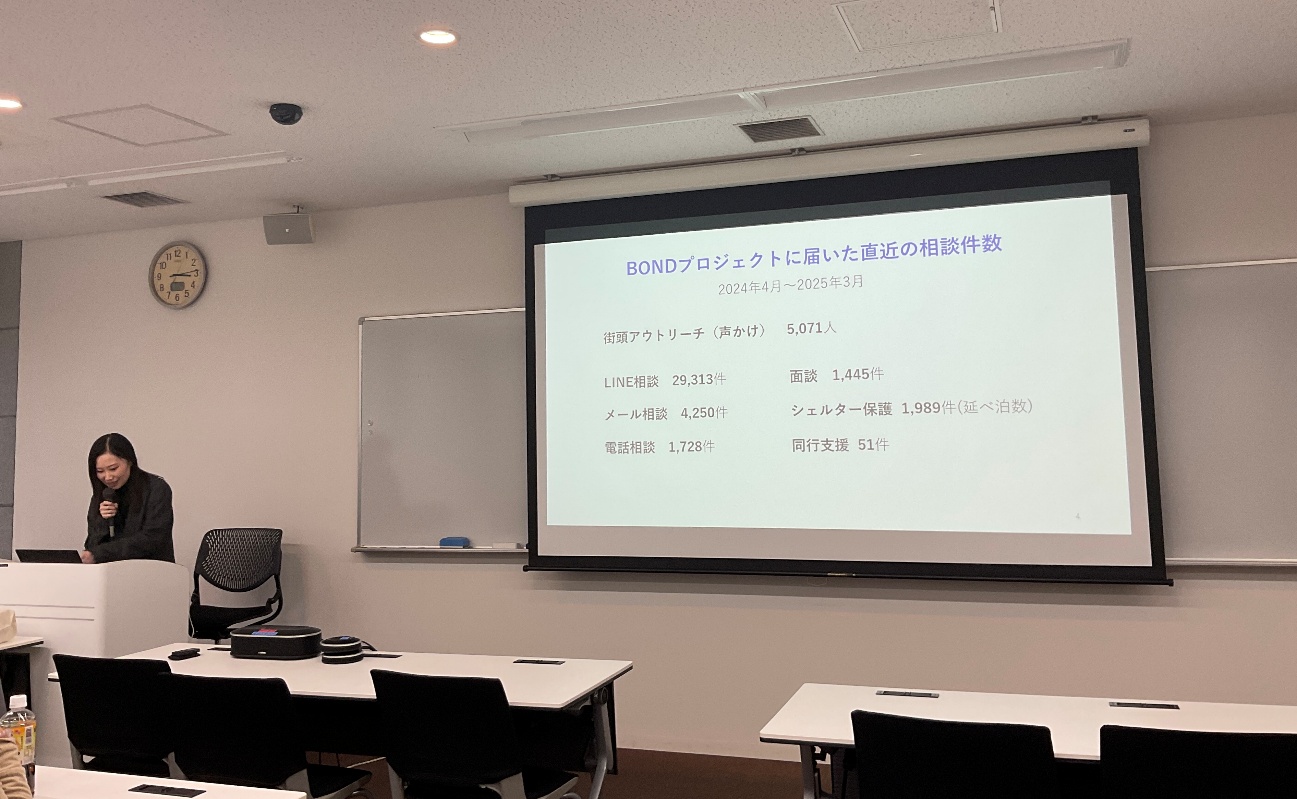

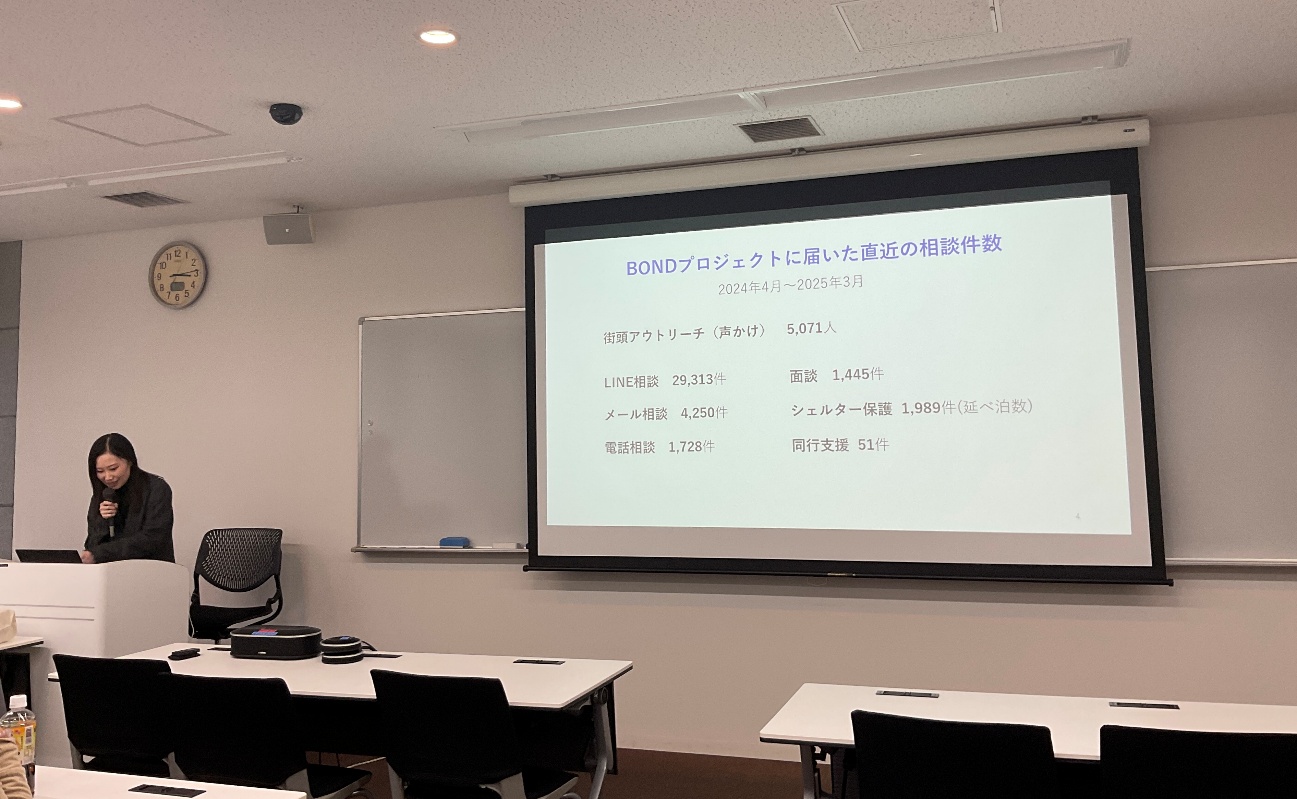

<BONDプロジェクトに届いた直近の相談件数>

2024年4月~2025年3月

街頭アウトリーチ(声掛け)…5,071人

LINE相談…29,313件

メール相談…4,250件

電話相談…1,728件

面談…1,445件

シェルター保護…1,989件(延べ泊数)

同行支援…51件

<BONDプロジェクトの各取り組み>

- 「VOICES MAGAZINE」発行…ウェブ版もあり。掲示板もある。

- ネットパトロール…ツイッター(X)と質問投稿サイト系を中心にアウトリーチ・通報・流行傾向の収集を行っている。

- 街頭パトロール…新宿、池袋、渋谷にて夜間週3回実施

- 短期保護(シェルター)…BONDでの短期保護後、公的機関(児童相談所・女性支援センター等)に繋げる

- シェアハウス…スタッフ滞在型ではなく巡回型。シェルターほどの支援は必要ないが、すぐの一人暮らしが困難な場合に利用できる。一人暮らしの練習とし、自立計画を一緒にたて、見守り支援を実施。

- MELT(女の子たちの昼間の居場所)…プログラムの実施、週二回の食事、心理士や女性相談センターとの連携

<若年女性を取り巻く現状>

(1)【ネットパトロールより】SNS上のOD・薬物に関わる状況

- X(旧Twitter)#(タグ)

- #OD #オーバードーズ #OD界隈 #市販薬 #お薬もぐもぐ #ODしている人と繋がりたい

#レタス #ブロン #メジコン #金パブ #デパス #マイスリー #レボトミン

(こういったタグをつけて売買している人も多い)

違法薬物などもあり

#手押し #野菜 など (手押し…手渡し 野菜…マリファナ)

(2)トー横・歌舞伎町・大久保公園周辺と女の子たちの現状

- 【トー横と言われる広場の周辺】

- 女の子だけではなく男の子や中年層、外国人など様々な人が集まって過ごしている。

- 【広場すぐ横の道路】

- コンセプトカフェの呼び込みをするために立ち並ぶ少年少女たちの姿が多く見られる。

- 【現状】

-

- TikTokにトー横で撮影した動画が多く挙げられている。

- それを見てトー横を知り、地方から家出して来る子も多い。

- パパ活をして金銭や泊まる場所を確保している。

- ここで過ごす子供たちの中でもODが流行している。

<BONDプロジェクトスタッフと女の子の関り>

ネットパトロール・街頭パトロール→ハイリスクな若年女性→相談対応→居場所での支援・シェルターの運営、他機関との連携対応→回復・自立支援

<社会的な解決が求められる喫緊の課題、若年女性を取り巻く現状>

- 小中学生の自殺者数過去最高

- 市販薬・処方薬のオーバードーズ、若年女性の薬物依存

- SNSから巻き込まれる「闇バイト」「パパ活」

【今日の研究会の感想】

- 今も昔(自分が10代だった頃)と問題はあまり変わっていないのかなぁ、という気がしました。(家族の事、ネットは危ないということ…)社会的地位の高い家庭は、それはそれで難しいと言うのも意外でした。

- 前に地活の人に話を伺った時も思ったんですが、行政や公助の施設(相談先)が何をしているのか、何をしてくれるのか分からないから連絡しない、利用しないというのはいろんな場面で共通していますね。

- トー横等に近づかない事が人生を悪くしないのかもと思いました。

- 行政の手の届かないところでの支援は大変そうだと思いました。

- どうしたら楽になるか、自分の思いつくことでは悪いことばかりだなと思いました。

- 自分が丁度対象になる年齢の支援だったので、すごく興味深かった。

- 実際に高校生の時にBONDプロジェクトにメール相談したことがあったので、当時より支援の幅が広がっていて驚いた。

- インターネットでアウトリーチする時代になったことに驚いた。

- 10代20代の女の子の抱える悩みの多くは家族であることをもっと多くの人に知ってもらいたい。

- BONDが運営しているシェルターは携帯OKで見回りも少なく、ゆるいのが良いと思いました。

- 7歳の子供からも連絡が来ることに驚いた。

- 18歳未満か18歳以上かで支援の仕方が大きく変わるのを初めて知った。

-

身分証を作るために、役所に同行してくれるのは心強い。私も扶養から抜けることの意味を長年知らず、無職でも国民健康保険に入れることを知らなかった。普通の親だったら教えてくれるかもしれないし、レールに乗った人生だったら(大学卒業で新卒採用されるなど)考えなくても済むことかもしれないが、制度について学ぶ機会が人生のどこかであった方がいい気がします。

【気づいたこと】

- すぐ効くような特効薬のようなものはなく、気長にやっていくことしかないのかと思いました。

- 自分の状況はもしかしたら、結構しんどいのでは?と思いました。

- 支援の際に、まだ課題が多いのだなと思った。

- やりたい支援とできる支援のギャップがもどかしかった。

- 日々状況が変わっていく世代の支援なのだなと考えさせられた。

- 管理売春などトー横や夜の街では悪い大人が若い女の子を利用する。小中学生が夜の8時を過ぎてもいる。家庭よりも危ない夜の街の方が少女たちの心が落ち着く場所になっていることを考えさせられた。

【その他】

文責:小林エリコ

2025年10月10日

精神障害のある女性のための研究会

第5回

精神障害のある女性のための研究会(2025年8月28日)開催レポート

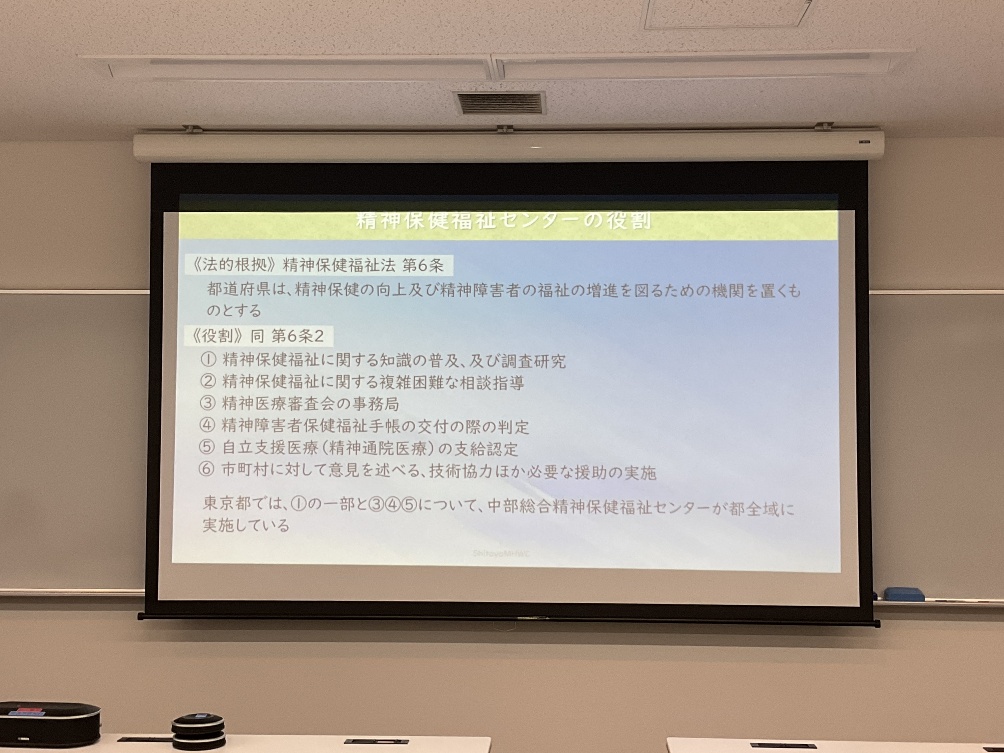

都立精神保健福祉センターさんをお呼びして、全体が行っている業務内容と、その中のひとつである相談業務についてのお話をお伺いしました。

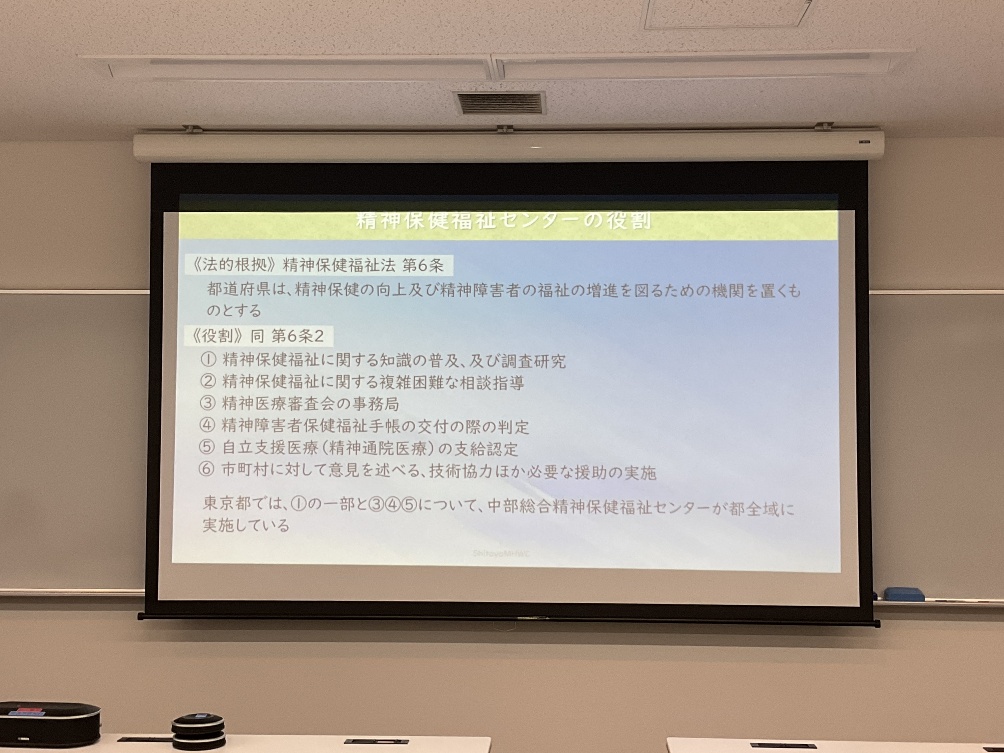

<都立精神保健福祉センターの業務について>

精神保健福祉センターの役割

- 精神保健福祉に関する知識の普及、及び調査研究

- 精神保健福祉に関する複雑困難な相談指導

- 精神医療審査会の事務局

- 精神障害者保健福祉手帳の交付の際の判定

- 自立支援医療(精神通院医療)の支給認定

- 市町村に対して意見を述べる、技術協力ほか必要な援助の実施

東京都の精神保健福祉センターは「多摩総合精神保健福祉センター」「中部総合精神保健福祉センター」「精神保健福祉センター」の3ヶ所に分かれている。

<都立精神保健福祉センター相談業務について>

- 精神保健福祉相談

こころの電話相談(匿名)→必要に応じて来所相談につなぐ。センター事業、または医療機関・相談機関・社会資源への紹介を行う。

- 依存症相談事業(アルコール・ギャンブル・薬物)

薬物家族教室の開催、物質使用障害治療プログラム(SMARPP)の実施、SAT-Gプログラム(ギャンブル障害回復トレーニングプログラム)の実施。

- 思春期・青年期相談

思春期・青年期(概ね15歳~30歳半ばまで)の方のこころの問題について、ご本人、ご家族、学校等関係機関職員の方を対象に相談を実施。

- 家族グループの開催

思春期・青年期のこころの問題に悩んでおられるご家族を対象にしている。精神科医や臨床心理士が同席し、話し合う。

- 本人グループ

ひきこもり等の問題を抱える本人を対象としたグループ(午後のティーサロン)を開いている。

- デイケア

- 対象者

- 23区在住の方

- 精神科医療機関に通院している、統合失調症および自閉スペクトラム症の方

- 申し込み時点で、15歳以上30代半ばまでの方

- アウトリーチ支援事業

訪問型の支援を行い、地域生活の安定化を目指す。

- 島しょ巡回相談

島しょ(大島、利島、新島、式根島、神津島、御蔵島、三宅島、八丈島、青ヶ島、小笠原父島、母島)における精神保健活動の充実を図るため、島しょ保健所各出張所及び支所の要望に沿って巡回相談、技術援助を行っている。

- 医療観察ケースへの支援

- 機関支援(会議、事例検討会、処遇相談など)

- 災害支援/自殺対策/労働者のメンタルヘルス等

医師、保健師、看護師、福祉、心理、事務等の多職種で対応している。

【今日の研究会の感想】

- 幅広く「いろいろ対応している」ということで、具体的に何をしているか知らなかったので、とても勉強になった。

- 仕組みが複雑なのは仕方ないけれど、今日話していただいたことや、地域との連携の仕組みをもっと広く知ってもらうことはできないのか。

- センターの業務内容がとても良く分かりました。東京都には島もあり、23区等とは違うことが分かって良かったです。「The 役所」という感じで、今までとはまた違うと思いました。

- 精神保健センターについて全く知らなかったので、詳しく知れて良かったです。

- 困っている人にセンターの活用法が周知されてほしいです。

- コロナ禍以降、リストカット、ODが増えているというお話がショックだった。

- 家族教室やデイケア、アウトリーチなど、相談支援以外にもたくさん取り組まれていて、素晴らしいと思いました。

- 島しょ巡回相談は初めて知った。島には精神科の専門機関がないことに驚いた。

【気づいたこと】

- 精神保健福祉センターの規模が小学校くらいあり、泊まれるところもあると言うのが驚いた。しかし、都内に三ヶ所だと少し寂しいかも。人口が多いので、もっとあってもいい。

- 都の精神保健福祉センターよりも地域の支援センターの方が得意とする分野もあるとのことだったので、分かりにくいと思いました。複雑な仕組み(?)を分かりやすく知れるようにして欲しいです。

- 名前では精神的な問題があれば使える感じですが、なかなか使用できる人が限られる場所なのかと思いました。依存症について、あまり詳しくないので、知ることができて良かったです。

- 精神保健福祉センターと地域のセンターとの使い分けを知れたのが良かった。(判断力が低下している時に、いろいろ考えるのは難しい)

都立精神保健福祉センター様よりコメントをいただきました。

-

都内の精神保健福祉センターの規模(建物の大きさ)について、中部総合、多摩総合については、宿泊棟があり、地方の小さな小学校と同じぐらい、と申し上げました。なお当センター(上野の精神保健福祉センター)は宿泊棟はなく会議室も1つのみで、中部総合、多摩総合よりもかなり小規模です。

- こころの健康に関する相談先について、区や市の「保健センター」でも受けています。

どこに相談すればよいか迷う場合は、精神保健福祉センターへ、お願いします。

- こころの健康に関する相談窓口を網羅的に案内しているサイトを2つご紹介します。

よろしかったら、ご活用ください。

厚生労働省「まもろうよ こころ」

https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/

東京都「ここナビ」(こころといのちのほっとナビ)

https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/kokonavi/

文責:小林エリコ

2025年07月15日

精神障害のある女性のための研究会

第4回

精神障害のある女性のための研究会(2025年6月19日)開催レポート

LITALICOワークスさんをお呼びして、精神障害のある方への就労支援について、お話をお伺いしました。

LITALICOワークスは「障害のない社会を作る」をビジョンに掲げて活動しています。障害は人ではなく、社会の側にある、社会にある障害をなくしていくことを通して、多様な人が幸せになれる「人」が中心の社会を作ることを目標にしています。

<LITALICOワークス>

- 拠点数:156事業所(25年2月現在)

- 社員数:約1,200名(25年2月現在)

- 利用者数:約7,000名(23年9月現在)

- 就業者数:2,073名(23年9月現在)累計就職者数15,000名以上

- 定着率:89,2%(23年度末時点/就職6ヶ月後)

- 相談支援事業所4か所 登録者数:980名

LITALICOワークスでは就労移行支援事業から定着支援事業を行う。就労移行支援~就労定着支援まで利用期間は最大5年半。

<就労移行支援所の主なサービス>

- 生産活動・職場体験その他の機会の提供

- 就労に必要な知識及び、能力の向上のために必要な訓練(*職業紹介事業ではない)

- 求職活動に関する支援

- 適正に応じた職場の開拓

- 定着のために必要な相談

- その他の必要な支援

<LITALICOワークスでは共通で用意しているプログラムがある>

- 学習型プログラム

- 模擬会社プログラム

- 個別訓練:事務訓練・作業訓練・パソコン訓練

- 特別プログラム など

<LITALICOワークスでの合理的配慮事項検討の流れ>

ご本人や家族・支援者からの相談→ご本人と企業で話し合い→お互いに合意した配慮の実施→配慮について見直し改善

<わが国の障害者の就労状況>

- 障害のある方は日本に965万人(全人口の8%)

- そのうち労働可能人口377万人の中で働いている人はわずか14%

平成30年度雇用実態調査約4000社回答のアンケート調査では、障害者雇用の方針について約2割が「雇用したくない」約半数が「わからない」と回答。積極的に雇用したい会社は1割未満。

<男女差について>

- 利用者は男性が多い傾向

- 社会には女性が望まれる仕事(清掃や接客など)が多い一方で、収入面は男性の方が高い傾向がある(仕事を中心にしやすい男性、様々な役割を求められる女性)

【今日の研究会の感想】

-

お話が聞けてとても良かったです。データがあって、お話をしていただけるのはとてもわかりやすかった。女性の方が雇用されるまでの期間が短いのは意外でした。給料が低いのは思った通りでしたが、職の幅が広いのは面白かったです。

-

障害の社会化というお話があったが、LITALICOで行っているプログラムを見ると「自分に合ったヘルスケア、食事習慣、睡眠習慣、ストレスへの対処法」など、自分で体調を管理しないといけないのが気になった。結局、障害者の側が健常者に合わせないといけないのではないか?精神疾患は日によって体調が変化するので、そこを障害として認めてもらえないのだろうか。

- 身体障害者への合理的配慮のひとつに補助器具の購入があるが、精神障害者(知的障害者も)はハード面ではお金がかからないので、雇用が進んで欲しい。グラフを見ると、身体障害者の雇用数が圧倒的に多い。

- 自分が就労支援を使ったことがなく、リアリティがなかったので、全て興味深かった。

- 自分は就労に困難が合ったので、フリーランスになったが、こんな丁寧なケアがあったら私も企業勤めがしたかった。

- 働いても報われなかったりする世の中なので、必ずしも就労がベストではないよな…みたいなことも考えてしまった。

- 結婚している女性だと、家事労働の負荷が男性より多いので、パート労働を選択する人が多い。結果的に、賃金が男性より低くなる。男女の仕事と家事労働の負担の割合が同じになれば、女性の収入もあがりそう。

【気づいたこと】

- 企業が障害者を雇って良かったという成功体験がないと、就職する障害者の数は増えない。企業にもっと頑張ってもらいたい。

- 就職した後、事業所が会社の人とやりとりしてくれるのは良いと思った。

- 医師との連携があるのが意外だった。

- ここ10年で色々なことが変化したのが分かって良かったです。間に人が入ってくれるのはありがたいと思いました。

- データは分かりやすいけど、もう少し具体的な数字を知りたいと思いました。

-

障害のある女性で未婚と既婚では、就労に対する意識も違うような気がする。夫の収入が良ければ専業主婦(無職)を選択しそう。未婚でも実家で親と同居していれば生活できるが、先の事を考えると既婚者よりも就労に対する希望は強そうだ。

【その他】

- 精神障害者(発達障害を除く)への合理的配慮は、急な休みを認めてほしい、休憩を多めに入れて欲しいなど、健常者から見ると「怠けている」ように思われてしまっているのではないか?

文責:小林エリコ

2025年05月07日

精神障害のある女性のための研究会

第3回

精神障害のある女性のための研究会(2025年4月17日)開催レポート

社会福祉法人トラムあらかわさんをお呼びして、業務内容についてのご説明をしていただきました。

社会福祉法人トラムあらかわは「ひとりぼっちにさせない」を標語に、精神障害のある方の地域での活動を支える団体です。1983年に地域の家族会が作業所を始めたことが団体の始まりだそうです。現在、荒川区で4つの事業所を運営しています。

「荒川ひまわり」・・・就労継続支援B型・就労定着支援を行なっており、パウンドケーキの製造・販売を行なっています。「パウンド屋」という店舗も経営しています。工賃を稼ぎたいと強く考える利用者さんが多いそうです。

「荒川ひまわり第2」・・・就労継続支援B型になります。クッキー作りや内職を行なっており、「荒川ひまわり」よりも緩やかな働き方になります。

「支援センターアゼリア」・・・地域活動支援センターⅠ型・特定相談支援事業を行なっています。都電荒川線「宮ノ前」駅から徒歩3分の場所にあり、日中の居場所として機能しています。精神保健福祉士・ピアサポーターなどが在籍し、生活相談を行うほか、交流室ではレザークラフト作りやボードゲームなどをしています。その他、日中活動では卓球やソフトバレーボールも行なっており、ソフトバレーボールは年一回、大会に出ているそうです。

自主サークルも多数あり、ここで知り合った人同士が自主的にカラオケやレストランに行ったりもします。

利用者の住まいを荒川区に限定していないので、様々な地域の人がやってくるそうです。利用料は無料。(何か作成する時の材料費と交通費は自己負担)利用するときには登録が必要ですが、地域のお年寄りが将棋をやりに来たり、子供達が遊びに来るなど、開かれた場所になっています。また、ケアプランの作成も行なっています。

電話相談は大変多く、話が長くなってしまうので、20分という時間制限があります。何回かけても繋がらないので、相談の電話回線を増やしてほしいという要望があるそうです。

「ホームとらむ」・・・グループホームになります。共同生活援助・自立生活援助を行なっています。グループホームは「通過型」になり、2年の利用期限があります。通過型グループホームとは、病院や家庭などの生活から、地域での自立的生活の練習をする場所です。世話人は365日在中していますが、夜勤はありません。起床や消灯時間は決まっておらず、門限もありません。食事や洗濯、掃除も各自で行います。

利用料は共益費、月額9,000円、夕食会費(週二回夕食が用意される)13,000円で、合計22,000円。入居の契約時に50,000円の補償金が必要ですが、退所の時に返却されます。

グループホームは人気があって入れないのではないですか?と質問したところ、空き情報を載せているサイトがあると教えてもらいました。

『東京都精神障害者共同ホーム連絡会』

https://tokyo-homeren.com/home-list/empty-room

その他・・・地域移行・地域定着支援として、精神科病院に長期入院している患者さんのところへ行き、退院後のサービスを考え、相談に乗っています。

【アゼリアで力を入れていること】

- 地域ボランティア活動として、フードパントリー(生活困窮者への食料品を提供)を行っています。

- 子ども食堂に出向き、ゲームの会を行っています。

- 荒川区にある他団体「子ども村ほっとステーション」(困難を抱えた子供を支援する団体)へ行き、出張プラモ部を開催しています。

- W R A P(元気回復行動プラン)のファシリテーターが2名おり、月に二回開催しています。

- 地域の方に自分たちの団体を知ってもらうために「ひとりぼっちにさせニャい祭り」を開催し、落語家を呼んでイベントを行いました。

支援センターアゼリアに来所される方はネットで調べてきた方や、保健師さんに紹介されてきた方、友人、知人の紹介が多いそうです。広報にもっと力を入れて、自分たちの団体のことを知ってほしいと語っておられました。また、8050問題(高齢の親と同居する無職やひきこもり状態の子どもが抱える生活課題)を抱えている方にもっと繋がりたいとおっしゃっていました。

【研究会参加者の感想】

-

利用料が無料なのに驚いた。精神科デイケアを日中の居場所として利用していたが、一日800円程度かかっていたので。(自立支援を使っていたので一割負担。金額の上限があるので、それに達すると払わなくていいが医療費はかかっている)デイケアに通っていた時「デイケアに通えないと社会復帰できない」とスタッフに言われて、必死に通っていたが、支援計画すら作ってもらったことがなかった。

- 利用するのに住んでいる地域を限定しない、障害者だけでなく、お年寄りや子供、遠方から来ているのが凄い。逆に障害がなくても日中の居場所を必要としている人が多いのではないか。

- 実際に社会福祉法人で働いている人のお話が聞けて、とても参考になりました。

- 自分が使っている機関だったのですが、知らないことばかりでした。とても恵まれているところに住んでいると思いました。使っているものの中でも分かっていないことが多かったです。

- 自分の地域には地域活動支援センターがあるのかすら分かっていなかったため、大変勉強になりました。

- 当事者と関わっている人たち(支援者)目線の話が聞けて興味深かった。

- 自分から動いていくことが、大切だと考えさせられた。

- こういう機会がないと、そもそも何を聞けばいいのかも良く分からなかった(何が分からないのか分からない)ので、資料があったり、自分以外の人の目線があるのが有意義だった。

【気づいたこと】

- 具体的な目的が違うのを知らなかった。

- 自分が支援やケアが必要な立場なので、偏見とか以前に「知られていない」のが課題とは思わなかった。

- 「元気なうちに、体調が悪くなる時の自分へのメモを残しておく」という考え方、対処法は参考にしていきたい。

- 女性が参加しやすいプログラムが少ないと感じました。女性のプログラムをプッシュしてみたいと思いました。元気なうちにいろいろ調べるのは大事だと思いました。

- 子ども食堂へ出向くのはとても良いと思いました。現在、困っている子供は大人になってからも困難に遭遇する確率が高いので、子供の時にこういう支援をしているところがあるのを知っておくのはとても大切。

- プラモデルを作るクラブがあるなら女の子向けのものがあっても良いと思いました。コスメを試すとかいいかも。

- ショートステイができる場所が少なくて、予約がいっぱいなのを知らなかった。

- グループホームの家賃が無料で驚いた。(生活保護の場合は家賃補助がある)費用も安く、障害年金があれば暮らせる金額。もっと早く知っていたら使いたかった。

文責・小林エリコ

2025年1月20日

精神障害のある女性のための研究会

第2回

精神障害のある女性のための研究会(2024年10月17日開催)のレポート

前回行ったテーマ決めの際に、メンバーの中から要望の多かった「就労」「役所・社会資源」の専門家の選定を行いました。

「就労」…株式会社LITALICOに依頼

- 障害者就労移行施設では、どのような支援を行っているか。

- 障害者枠の求人にはどんなものがあるか。

- 精神障害者の就労状況について

- A型事業所、B型事業所の説明

「役所・社会資源」…講師依頼は不可

- 障害支援課の業務内容について(電話で区役所に問い合わせ)

-

→業務が多岐にわたっており、一つの課で行っていないので、一括して話すのは難しい。精神保健に関することは保健所に任せている。保健所の保健婦が話を聞き、住宅へ伺うこともある。障害福祉の手引きなどは配布している。引きこもり、8050問題など、生活保護の課と連携することもある。重層式支援体制と言い、あらゆる種類の困りごとに対応する制度もできた。困りごとに関しては業務を外部委託している。区役所に基幹相談支援センターを設置し、社会福祉法人の人が相談に応じている。

「役所・社会資源」…社会福祉法人トラムあらかわに依頼

- トラムあらかわの事業内容(相談支援センター、就労継続支援B型、グループホーム等)

一回の講義は60分を予定。質疑応答は30分。

【話し合いをした感想】

- 自分では利用したことのないA型事業所や、社会福祉法人の話が聞けてためになった。

- ぼんやりと「支援」ってなんだろうという思いがずっとあったので、自分は何が分からないのか分かった気がします。

- 福祉サービスに地域差があったり、精神保健福祉の発祥を知れてよかったです。

- 自分が知らない団体や支援者を知ることができた。

- 情報にたどり着く難しさを知りました。地域差、個人差がある。

【話し合いをして気づいたこと】

- 女性の貧困が問題になっている中、病とともに生きなくてはいけない「つらさ」があることを改めて実感しました。

- 生活している地域による違いに、自分が関心を持っていることに気づけた。他の人の経験を聞いてみたいと思った。(体験発表ほどの深さでなくとも)

- みんないろいろ困りごとがある。

- 地域によって違う?かどうかもよくわからないこと。

- A型、B型の事業所の話が興味深かった。いろんな人から体験談を聞いてみたい。

- 自分が使っている資源が少ない。

- 病院にソーシャルワーカーの配置が義務付けられていることを知らなかった。

【次回、話したいテーマがあれば】

- 薬を飲むのが辛い。副作用について。

- 生活するのが大変。みんな家事とかどうやっているの?

- 病気を持ちながらの子育てに興味がある。

- 医療を深めていきたい。

- それぞれが、今、何に一番困っているか。症状、お金、生きがい、多忙、等。

【研究会で学びたいこと、知りたいこと】

- 他の人の困り感。女性の集まりなので。(座談会で良い)

- 大した理由でもないのに病んでしまったのは心が弱いからなのか。実際弱いならどうしたらいいか。

- オーバードーズに至る心理等。

- 地域や関わっている機関による支援の差など。

- 人による生きにくさの違い

- 「女性の貧困」という言葉の詳細。男性と違う問題は何があるのか。

- LGBTQの方への対応についてどう考えているのか(どのような課題があり、議論がされているのか)

- ひきこもり支援

文責・小林エリコ

2024年11月8日

精神障害のある女性のための研究会

第1回

「精神障害のある女性のための研究会」を発足しました

研究会の発足理由を以下に記します。

「令和5年の障害者白書によると、精神障害者の概数は614.5万人。男性が264.2万人に対して、女性は350.3万人となっている。日本の女性は社会的に弱い立場に置かれており、家庭内、学校、職場などで暴力を受けることがある。仕事も不安定な非正規雇用が多く、令和4年の賃金構造基本統計調査では全年齢において女性の平均年収は300万円に満たない。貧困や仕事、家族関係でストレスを抱え、カウンセリングを受けようとしても、保険が適用されないので受けられない人が多数いる。精神科なら保険が効くが、診療報酬の制度上、診察を短い時間で済ませる医師が多く、薬を処方するだけで終わってしまうことが多い。

女性が受ける困難と精神疾患の関係を紐解きながら、精神障害のある女性を支える支援や制度はどんなものが良いのかを考える場にする。」

研究会メンバーは私を含め5名。全て女性の精神障害当事者で構成されています。

今年度は参加メンバーによる体験発表。来年度からは識者を呼んで精神障害にまつわる様々なことを勉強する場にします。

6月26日に第1回目では、自己紹介と研究したいテーマ出しをしました。8月22日の第2回目では小林の体験発表を行いました。

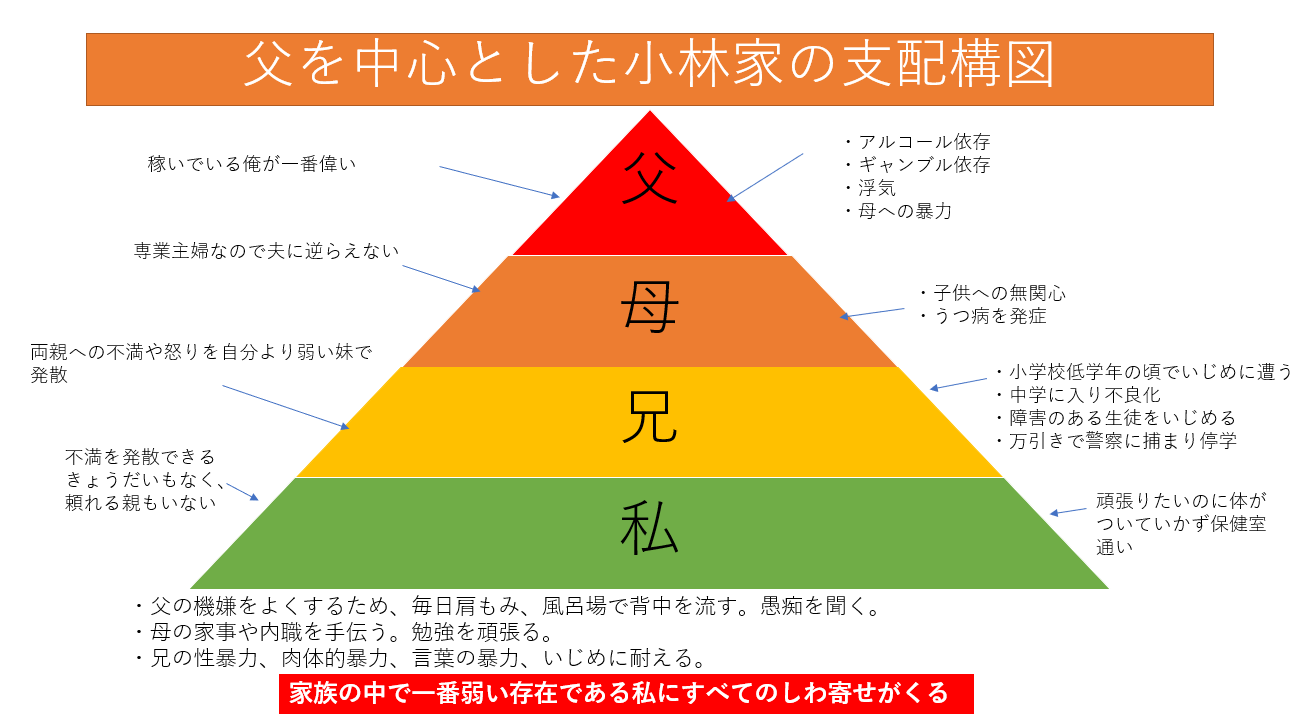

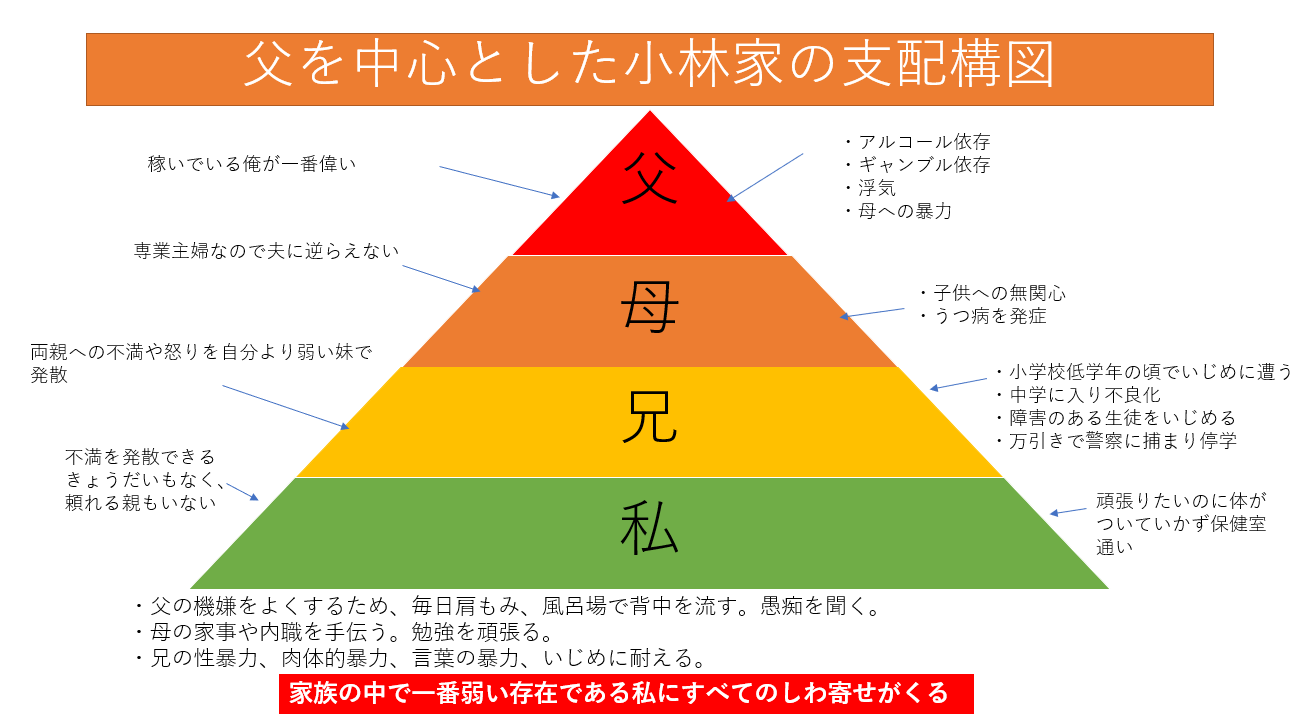

【小林エリコの体験発表】

家族構成は父と母と兄の四人家族。父はサラリーマンだが、酒癖が悪く、毎晩夜遅くに帰ってきては母に暴力を振るう。母は専業主婦で父に歯向かうことができない。父はギャンブルも好きで、毎週末、競馬競輪に行く。そのため、家が貧乏で学校の教材が買えない時があった。

小学校3年生の時に、兄から性虐待を受ける。体が汚ければ兄から性虐待を受けないで済むと思い、お風呂に入る頻度が1か月に1回になる。不潔になったことが原因で学校でのいじめが始まり、中学生になっても同級生から執拗ないじめを受けた。

兄からの性虐待は私が高校生になった時にはなくなったが、心身に深刻なダメージを受ける。希死念慮、不眠、うつ状態が続き、高校2年で精神科を受診する。病名の告知はなく、薬だけ処方される。

大学は美大に行きたかったが、両親に反対され、希望とは異なる短大に進学。卒業したが、就職氷河期のため、就職先が決まらないまま卒業。実家で引きこもりの生活を送るが、友人の勧めで上京する。

東京で一人暮らしを始める。編集プロダクションに受かり、勤務するが、月給12万。社保なし。残業代なし。貧困に陥るが、頼る人がおらず、自殺を図る。

精神病院に一か月半入院。退院後、母と暮らし始める。父は伯母の家に引っ越した。

仕事を探すが、何も受からない。リーマンショックが起こり、健康な人でも職を失う社会情勢。医師の勧めで障害者手帳を取得し、障害年金の受給を始める。ほぼ自宅にいる生活をしていたところ、医師に勧められて、精神科デイケアに通う。

精神科デイケアは楽しかったが、6年間通い続け、30歳を目前にして焦り出す。一生、実家にいながら精神科デイケアに通うという絶望感から2回自殺未遂。

デイケアのスタッフに勧められて、就労支援をするという約束をしてもらい、30歳で家を出て障害年金と親の送金で一人暮らしを始めるが、就労支援が行われず、親の送金がなくなり、33歳で生活保護を受給する。

36歳の時、自分でNPO法人の仕事を見つける。生活保護を切ることができた。NPO法人の時給が安く、社保にも長い間入れてもらえず、調子を崩し、措置入院をする。退院後、復職し、時間のある時に、生活保護の体験を同人誌で発表。出版社から声がかかり、商業誌でデビューする。著作がきっかけで松井研究室から声がかかり、雇用に至る。

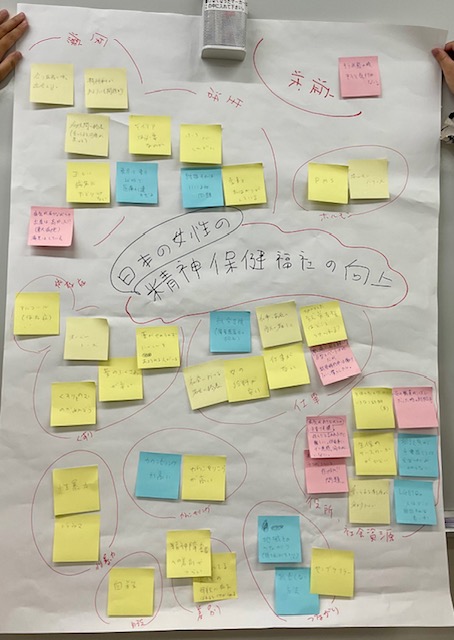

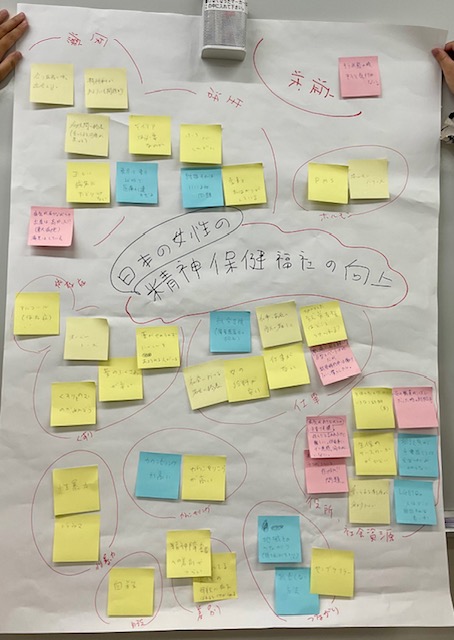

【「日本の女性の精神保健福祉の向上」をテーマにブレインストーミング】

- 医療

- 合う医者となかなか出会えない。

- 精神科があまりにも閉鎖的。

- 病院間の格差。(受けられる医療が異なる)

- 正しい病名にたどり着けない。

- 東京都東京以外で医療が違いすぎる。

- 病気がありながらの出産は高かった!(東大病院)満足はしている。

- デイケアは必要なのか。

- 生活

- 風呂がしんどい。

- 結婚すればいいよね問題。

- 家事を私ばかりがしている。

- 就労

- ちゃんとした就労支援はどこで受けられる。

- 仕事と家庭の両立の難しさ。

- 就労支援。(障害者雇用の給与)

- 社会における男女の格差。

- 女の給料が安い。

- 仕事がない。

- 職場に戻る難しさ。B型とパートはOKだが就労移行中は働けない。慣らしたい。

- 薬

- 薬をやめられず妊娠を諦める人がいる。

- 薬の副作用が辛い。

- 薬を飲むのが面倒。

- 差別

- 精神障害者への差別が辛い。

- 付き合っている男性の母親に病気がバレると嫌がられる。

- 役所・社会資源

- 生保のケースワーカーいきなり訪問。(男)

- 区の職員がハズレだった時の対処法。

- 病気がありながらの子育て支援。休んでと言われるけど難しい。休むことに罪悪感。同志がいない。

- 来てくれと言われるけど、うつが辛いと行けるか‼問題。

- 生保のケースワーカーが酷い。

- 相談先が点在していて全貌が良く分からない。

- 受けられる制度が分かりにくい。

- LGBTQの人はどこに相談すればいいか。

- つながり

- ヤングケアラー。

- 地域との繋がり(隠されがちということ)。

- 孤立しない方法

文責・小林エリコ