はじめまして。加納土といいます。この前の憲法記念日に緊急事態宣言下で生まれて初めて誰にも会うことができず誕生日を迎え26歳になりました。

「土」と書いて、つちです。今まで生きてきて、同じ名前の人に出会ったこともないし、聞いたこともないです。僕の母が、当時住んでいた鎌倉でゴミ捨てをするときに道路工事をしてコンクリートが剥がれた地面から土の匂いを嗅いで、「土」と名前をつけたそうです。小学校の理科の時間で、「土をいじる」とか「土に水をかける」みたいな言葉が出た時は、バカにされてきて嫌だったけど今では、僕はこの名前が好きです。外出自粛の中、最近は庭で畑も始めたので、土への愛着もどんどん湧いてきてます。母が嗅いだ土の匂いを僕も嗅いで、おおなるほど土ってこんな匂いだったよなって感動したりしてます。

「土」という名前を付けてくれた僕の母は、加納穂子といいます。僕は彼女をホコさんと呼んでいます。ホコさんは、結婚という選択肢はとらず、パートナーとの間に僕を産みました。21歳の時でした。「父」とホコさんは写真の専門学校で知り合いました。「父」は原一男監督の『極私的エロス』さながらに出産時、バリバリ写真を撮りまくっていました。僕が小学生になった頃アルバムを開くと1ページ目に僕が今まさに産まれてくる瞬間を捉えたモノクロの写真があって、それを見たとき、写真の熱量に圧倒されつつも素っ裸なホコさんの姿にこっぱずかしくなってすぐに閉じたのを覚えています。

「父」と別れ、シングルマザーになったホコさんは、東中野に移住しました。今でこそ笑いながら話していますが、ペットボトルに焼酎を入れて持ち歩き、アル中一歩手前状態。金もなく、実家の両親からもうちで育てないかとオファーがあったものの、息苦しいという理由で断りました。ホコさんが東中野でやりたかったことは、みんなで土を育てたいということでした。ホコさんは当時の気持ちをこう語っていました。

「家の中で、子どもと大人二人きりになるのは辛いよね。支配する側とされる側みたいな関係になるし。あのまま二人で暮らしていたらネグレクトみたいなことになっていたかもしれない。あと、子育てで自分の時間がなくなるのは嫌だった。映画も見にいきたいし、写真の専門学校だってまだ通いたかったし」

一人だけじゃ、子どもともうまく向き合えないと思ったホコさんは「みんな」に助けを求めます。さてここで「みんな」って誰だ?と思うかもしれません。ホコさんは初めは友人に頼んで、自分が夜間の専門学校に行く間や働きに行く間にきてもらって、僕の保育をお願いしていました。ただ、そこからホコさんは街に出ます。当時住んでいた東中野の駅前でビラを撒き始めたのです。

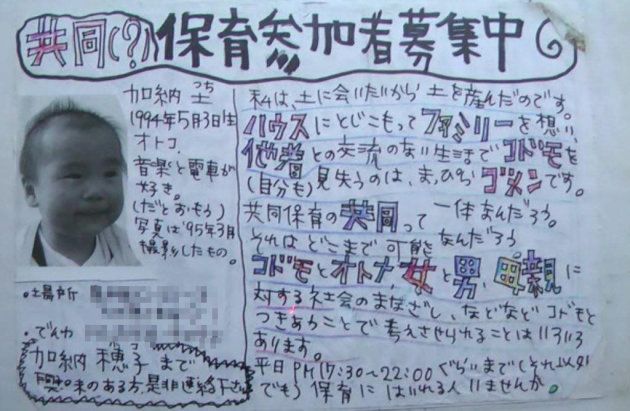

共同?保育人募集中と題したビラには、僕の顔写真と名前、生年月日、好きなもの、そして家の住所と電話番号が書かれていました。ホコさんは街角でビラを撒いて、僕の保育をしてくれる人を募集したのです。

ビラは駅前だけでなく、中野、高円寺など面白い人たちが集まっているスペースにも置かれていました。ビラを見て、大人が集まってきました。多くは2、30代の若い人たち。性別は男の方が多めでした。彼ら彼女らとホコさんの間にお金のやり取りはなし。きたら、ご飯とビールくらいは振る舞うよというゆるい感じで共同保育は始まりました。できることをできる時間にできる範囲でやってもらうという形でしたが、次第に人は増え、月一回の保育会議をしてシフトを決めたりやってきた人が気づいたことなどを書く保育ノートも置かれました。ホコさんと集まってきたみんなは自分たちの共同保育の取り組みを「沈没家族」と名付けました。街で政治家が配っていたビラに「離婚率が上がり、家族の絆がどんどん薄れている。このままでは日本は沈没する」というようなことを書いていたのをみて、それならうちらは「沈没家族」だねとみんなで笑ったことがきっかけでした。

そこからいろんなマイナーチェンジはありましたが、僕は1歳から8歳まで確かに「沈没家族」にいて、たくさんの大人に囲まれていました。

ただ、僕はここまでつらつらと書いてきたことを全然覚えていませんでした。20歳のとき、久しぶりに会った当時の保育人は、顔も名前もわからなかったのです。おじさんおばさんになった保育人が「土はきのこが嫌いだったよな」とか「パンツを履こうとしなくて困ったよ」と思い出話をして笑ったり、僕と再会して涙を流している人もいたけど、僕はずっと苦笑いしているだけでした。保育ノートや写真には確かに僕がそこにいて、ご飯を食べさせてくれたり、一緒に公園を散歩したり怪獣ごっこをしている記録はあるのだけど、僕の記憶にそれは全然残っていませんでした。

その体験が、僕にはこそばゆくてずっと頭の中に残っていました。だから僕は大学の卒業制作でドキュメンタリーを作ることにしました。とにかく人に会って話を聞くことで大きくなった僕は一つ一つ答え合わせがしたくなったのです。僕が確かにあそこにいたという証明をしたかったのです。

映画を撮って、点と点が繋がっていく感覚がありました。卒業制作だった映画はいつの間にか「劇場版」となり、全国の映画館でたくさんの人にも観てもらえました。

全く覚えていなかった沈没家族が、当事者との再会や観客の感想で僕にとって、ここ数年でとても立体的なものになりました。そして同時に、まだまだいろんな側面から見ることのできる魅力のあるものだと感じました。このエッセイでは、沈没家族の当事者かつ、それを覚えていないところからカメラを回した一監督として改めて感じたことを書いていきたいと思います。

みなさん、よろしくお願いします。

雨が降ったり止んだりして、えいやっと外に出たくなるような気分にあまりならない。加えて陽性判定を受けた人も増えたり減ったりしているから尚更だ。先のことが何もかもわからない日々だ。

何もかもわからないという意味では、4年前のちょうど今頃の時期もそうだった。沈没家族のこと、僕自身の生い立ちのことを僕は全然知らなかった。僕は卒業制作の撮影のために、母・穂子さんと二人で鎌倉に小旅行に出かけた。穂子さんがチラシをまき我が子の保育人を募集して沈没家族を始める前、僕が生まれて8ヶ月の頃までは穂子さんと父と僕の3人で鎌倉に住んでいた。

梅雨の中休みのようなよく晴れた日に、僕と穂子さんは特急電車に乗ってかつて住んでいた家に行ってみることにした。僕はカメラを携えて、ずっと撮影していたが穂子さんは缶酎ハイとチーズで小旅行気分だった。

土「どこに家あるか俺が、分かったらすごいね」

穂子「それはすごいね。ウミガメが故郷に戻れるみたいな。じゃあ後ろをついていこうかな」

そんな会話をしてる間に、いつの間にか江ノ電の和田塚駅まで着いた。8ヶ月で鎌倉を離れてから、僕は一度もこの駅に降り立ったことはなかった。残念ながら、僕にウミガメのようなパワーはなかった。穂子さんも久しぶりなのだけど、確信を持ってずんずん進んでいくので僕は必死に後ろからついていくことで精一杯だった。

「ここだ」!と穂子さんが叫んだ場所には、綺麗な2階建ての家が建っていた。

「なくなっちゃったんだねえ」

僕が見たことのある父、山くんが撮っていたモノクロの家の写真はまるで、水木しげるの漫画に出てきそうな妖気を漂わせていた家だったので、すぐに分かった。かつて住んでいた家にもう一度きた感慨もあまりなかったので、三脚を立て、すぐ近くの江ノ電の踏切の真ん中にただただ立っている二人を撮影した。

土「はい、ここがブッダガヤーです」

穂子「なんか、線路の上で産まれたみたいじゃんそれじゃ」

穂子さんは出産を自宅でしていた。父・山くんが自宅出産の様子を撮った写真を僕が小学生の時にみたときは衝撃を受けた。そこからまさに頭が出てくる瞬間の写真は今でも忘れられない。穂子さんは出産前から、子どもを父と母だけでなくたくさんの大人たちと一緒に育てたいといういことを考えていた。だから、彼女は実は鎌倉でも共同保育人を募集するチラシを配っていた。

鎌倉駅前で、自分がこれから産む子どもの保育をしてくれる人を募集するチラシを配っていたのだから素直にすごいなと思う。

ただ、そこではなかなか穂子さんが思い描いていたような形にはならなかった。チラシを受け取って興味を持ってくれた人は何人かいたが、次第にお金を出し合ってみんなでベビーシッターを雇おうというような話になっていった。それは穂子さんが思い描いていたこととは違っていて、ベビーシッターとか親とか、そういう役割によらないところでこどもとおとなが関わり合えることができたらと思っていた。

婚姻関係にはない、パートナーである「山くん」との関係も出産を機に徐々に悪くなっていった。

「自分はこれだけ考えているのに、みたいなDVチックな感じとかはあったよ。」

「自分がリスペクトされてないみたいな」

生後8ヶ月になった頃、穂子さんは僕を連れて東中野へ移住した。

生まれた家を訪ねた後は、僕と穂子さんは逗子の公園に行って、二人でビールと刺身を広げて一緒に飲んだ。小学生が遊んでいるような、穏やかな夕方に僕は鎌倉での生活のことを穂子さんから初めて聞いた。後ろでこどもたちが「うんこうんこ」と叫びながら走り回っているような場所でその話を聞いてとても違和感があったが、当時の雰囲気を少しだけ思い返せるような場所だった。そのシーンは撮影をして映画でも使っているのだけど、観たお客さんからこんな感想をもらった。

「こどもたちの声をマイクが拾っていて、聞きづらいなと思っていたけど、社会からこどもの声を排除してしまってるなと自分で気づいた」

すごくありがたい感想だった。こどもがいる親やベビーシッター、保育園の先生など、今の社会でこどもが生活のなかにいる人は様々だが、こどもと触れ合うことが全くない人もたくさんいる。今の僕自身だってそうだ。こどもと接する機会は普段ほとんどない。分断されている気がする。それは次第に「こども」や親に対しての不寛容につながっていくのだと思う。穂子さんがやりたかったことは、血縁の中の家族だけで育てるのは疲れてしまうし、自分の時間も欲しいという理由もあっただろうが、同時にこんなことも話していた。

「やっぱこどもの成長を一緒に見て喜んだり、驚いたりしてくれる人がたくさんいたらいいよね」

鎌倉では、叶わなかった共同保育のビジョンはその後東中野でたくさんのオトナを巻き込んで浮上していき、「沈没家族」となっていくことになる。

僕の母、加納穂子さんが僕を育てる共同保育人をよびかけて始めた「沈没家族」について、これまでこちらのコラムで書いてきた。昨年映画を公開して、「沈没家族」が今の社会でとても驚きを持って捉えられると同時に、お客さんから様々な質問を受けた。その中でも特に多かったのが、「穂子さんはどんな家庭で育ったんですか?」という質問だった。どんな家庭で育ったらあのような判断ができるんだろうという意味も込められていた。

穂子さんは、川崎に生まれ父親と母親、そして兄と姉がひとりずつという形態として多くある家族で育った。ただそういった形態というよりも、穂子さんの母、そして僕の祖母の影響が穂子さんにあったのだと思う。僕の祖母、そして穂子さんの母は加納実紀代という人だ。先ほどの質問を受けて、こう返すと一部の人からはとても驚かれた。僕にとっては小さい頃から「みんば」と呼んでいた優しいおばあちゃんだったが、彼女は同時に著名な女性史の研究者だった。だから彼女のことを知っている人からすると、穂子さんとのつながりを知って驚いたのだろう。確かに「沈没家族」を穂子さんが思いついた背景には「加納家」の存在は大きい。しかし、二人の「つながり」は少し複雑だった。

僕と二人でいるときに、穂子さんが話していたことで印象的なことがある。それは「10代のころは生きてる感がなかった」という言葉だ。沈没家族をはじめたときも、そこから離れて僕とふたりで八丈島に移り住んだときも、彼女は生きてる感が強かった。というか、僕は生まれてから彼女と付き合ってきた中で、「生きてない感」はあまりなかった。だからこそその言葉を聞いたときは驚きだった。そして穂子さんにとっての生きてる感があまりない状態というのは、母からの抑圧からくるものでもあった。「自分の子どもなのに、なんでこんな勉強ができないんだ」というようなみんばからの発言は、ぞわっとするようなものだったと穂子さんは語っていた。たしかにそれは、僕も言われたらぞわっとするなと思う。家族の殻というものから、飛び出したくて様々な人を巻き込んで子育てをした穂子さんにとっては、自分の育った家族自体が強い殻の中にあったのだと思う。

ただ、穂子さんが沈没家族をはじめたのは、育った家庭に対するネガティブな思いだけではない。女性史の研究者だった実紀代さんの娘だったからこそ、得られたことはたくさんある。穂子さんは、若い頃をすごした川崎の家にいて、「女性の解放みたいなタイトルの本が大量にあることで、ああ女性は縛られているんだみたいなことをすごく早い段階で何となく感じることができたよね」と話している。確かに、あの家には大量の蔵書があってジェンダーやフェミニズムに関する本も大量にあった。女性、そして母親になったときに、自分のしたいことができないというのはおかしいという前提がまずあの家で「醸造」されていたのだと思う。そしてもっと直接的に、穂子さんが「共同保育」という方法をヒントとして得られたのも、家にある大量の蔵書の中に70年代のウーマンリブの動きの中で共同保育を実践し、それを記録に残した本を穂子さんが読むことができたからだった。

オトナになってからの人生の判断の全てに育った家庭の影響があるとも思わない。でも、全くないとも思えない。穂子さんにとっては、実紀代さんとともに語られることが嫌なときもあるかもしれないが、彼女の判断は、実紀代さんの影響が大きくあったのだと思う。

昨年2月、映画の公開直前に実紀代さんは亡くなった。映画の中で、彼女は一切出てこないが、僕の作った映画、そして娘が出ている映画として公開を心待ちにしてくれていたが、劇場で観ることは叶わなかった。僕の中では、みんばが亡くなってからはじめて彼女のこれまで研究してきたことや穂子さんとの関係について知ることが多かった。そんな折に劇場で映画を観てくれた編集者の方から沈没家族の書籍について話をいただいた。それがちょうど昨年の4月。一年以上かかってしまったが僕は著者として本を出すことになった。タイトルは『沈没家族 子育て、無限大。』筑摩書房から発売される。90分の映画の中では描けなかった沈没家族の生活のディテイールや集まってきた「保育人」ひとりひとりのこと、映画を公開する過程で感じたことなどもう一度深く沈没家族の記録と記憶を整理した一冊だ。そして、そこには穂子さんと実紀代さんのことについても、じっくり書いている。亡くなった人のことを自由に僕が書くのもなんだかずるい気もするが、実紀代さんも喜んでくれていたら嬉しい。

穂子さんは、僕が作った映画「沈没家族 劇場版」を全国で公開することについてどう感じるかと聞いたときに「私が共同保育とかを知ることができたのも、それを70年代とかにやって記録に残した人がいて、それをたまたま読めたからだしね。だから、誰かにとって沈没家族がヒントになったらそれはいいことだよね」と話してくれた。継承という言葉は大袈裟かもしれないが、僕が書いたこの本が、今、そして2、30年後の誰かにとって「生きている感」が持てるきっかけになればとてもとてもいいなと思う。

『沈没家族 子育て、無限大。』 加納土 筑摩書房 発行日:2020年8月31日 定価:1600円(税別)

目次

はじめに 15年ぶりの答え合わせ

第1章 沈没家族(土=8ヶ月〜2歳半)

第2章 加納家のこと(土=誕生前)

第3章 土の発生(土=0ヶ月〜8ヶ月)

第4章 戦友、めぐ(土=2歳半〜8歳)

第5章 八丈島(土=8歳〜18歳)

第6章 父・山くん(土=腹の出た20代)

第7章 保育人たち(土=子どもから大人へ)

第8章 劇場公開(土=監督になる)

第9章 人間解放(土=これから)

あとがき

前回までのエッセイで僕の母、加納穂子さんが共同保育、「沈没家族」を始めるまでの話をしてきた。婚姻関係のないパートナーとの間に子ども(僕)を予期せぬ形で産んだ穂子さんはパートナーと一緒に育てるのが難しいと考え、一緒に住んでいた鎌倉から、生後8ヶ月の僕とともに東京の東中野に移り住んだ。そこで穂子さんは、別のパートナーと一緒に育てるでもなく一人で育てるでもなく、実家の親に頼るわけでもなく、チラシを作った。このチラシが「沈没家族」の始まりだった。

「私は土に会いたいから土を産んだのです。ハウスに閉じこもってファミリーを想い、他者との交流のない生活でコドモを(自分も)見失うのはまっぴらゴメンです。」

手書きで書かれたチラシの冒頭、穂子さんはこう書いた。自分の子どもをみてくれる人を募集するためのものでありながら、穂子さんの強烈な意思表明から始まるこのチラシが僕が大好きだ。かっこいい。だからこそ、その横に赤子の僕の写真、生年月日、好きなもの、住所、電話番号がデカデカとのせられているのが不思議な感じがする。それは自分がそのことを全く覚えていないこともあるし、その意思表明がとてもカッコよくて自分にはできないとてつもないことのように感じたからでもあった。

このチラシは、穂子さんが東中野の駅前で配ったり、電信柱に貼ったりしていた。ただそれと同時に穂子さんはこの共同保育を面白がってくれそうな人がたくさんいそうなところに持っていった。僕が作ったドキュメンタリー映画『沈没家族 劇場版』のはじめのシーンで、僕はたまたまそこにいた人が回していたビデオの映像を使わせてもらった。それは高円寺のシェアハウス「ラスタ庵」でたくさんのオトナが酒を飲んでいる中、僕を抱いてきた穂子さんが共同保育人を募集していることをチラシを持ちながらカメラに向かって話しているところだった。

僕がこのチラシをみて「憧れ」のような感情を持ったのは、それがチラシという媒体だからだったかもしれない。現在26歳の僕にとって、多くの誰かにあることを伝えたいと思った時、自ずと手が動くのがスマホだ。SNSによって、映画ができた、本が発売されたという「情報」はいくらでも遠くまで飛んでいきそうな気がする。それは機械的に世界に放り出され思いもよらぬ人がその情報を知って、映画を見にきてくれたりすることもある。映画の宣伝をする際、僕自身、その影響のすごさを思い知った。ただ、僕はやっぱりSNSはあまり好きじゃない。自分が選択したフォローした世界の中の言葉がダラダラと上から下へ流れてくるのだ。他者への想像力がどんどんなくなってしまいそうなそんな狭さを感じる。

90年代後半、穂子さんが自分の意思表明をする、そして保育人を募集するにはチラシという手段しかなかったのかもしれない。カラフルに色がつけられミミズがのたくったように書かれたそのチラシはただの情報ではなく、しなやかに突き進む穂子さん自身をまさに表しているようなチラシだった。そして、そのチラシはいつでも誰かと出会うことで誰かに手渡されるものだった。先ほど書いた映画の冒頭のシーンでも、穂子さんがそこにいたオトナたちと出会うのはその日が初めてだった。チラシを渡すという行為によって、出会いが生まれていた。出会いは、酒を呼び交流を呼んだ。まだ生後1年くらいの土の一挙手一投足はきっと酒の肴にうってつけだったと思う。

僕が作った映画を観て、多くの人が「沈没家族」というものに子育ての可能性を感じていたし、羨ましく思うという感想をくれた人もいた。ただ、同時に素性も知らない人が子どもと関わることに対して、どうしても抵抗感がある、何かあったら怖いという素直な思いを言ってくれた人もいた。でも、沈没家族はSNSみたいにどうやってこの人に伝わっていったんだというところまで情報が一気に拡散され、集まってきたものではなかった。映画の冒頭のシーンの日に初めて穂子さんと出会ったその後の保育人の一人、ぺぺ長谷川さんは映画のパンフレットに当時のことを寄稿してくれた。そこでは「友達の友達の友達くらいの範囲で広がっていったものだった」ということを書いている。その当時の中央線沿線にあった「だめ連」ではぺぺさんはじめ、いろんな人が駅前のロータリーで日々交流をしていた。人が人と交流する、酒を飲む、そんな中でチラシというものはそこにいる人の中で行き交っていたのだと思う。そんな中で広がっていった「沈没家族」は、人と人が出会うことの信頼みたいなものによって支えられていたのだと思う。

僕がチラシというものに憧れを抱くのは、それが手渡される背景にあるその場での交流や出会いを想像するからだ。それによって相手のことを全て知ることができるわけではないし、その上で危ないことややばいことも起こりうるかもしれない。それでも、一緒に場を共有するということの大切さを僕は大事にしたい。僕が先日、筑摩書房から発売した本のタイトルを「沈没家族 子育て、無限大。」というタイトルにしたのも「交流無限大」をもじったものだ。人から人へ、こんな本がある、こんな「家族」があった、こんな人がいたということがゆるゆると広がっていってほしいなと切に思う。僕が憧れを抱いていたあのチラシのように。

家にいる時間が長くなった。テレビを観る時間が増えた。男性タレントがその人と婚姻関係にある女性のことを「嫁」と何度も言っていた。ぬううと違和感を持つ。なんかマッチョな感じだなあと思う。男性が女性を所有する感じがする。実は「マッチョ」という言葉、僕も言われたことがある。一昨年亡くなるまで同居していた僕の祖母であり、女性史の研究者だった加納実紀代さんにも何かがきっかけで家のリビングでお昼を一緒に食べてる時「土、それってマッチョな考えだなあ」と言われた。どんな流れでそれを言われたかどうしても思い出せないが、「嫁」と発言する人をみるとその時のことを思いだす。違和感を持つといえば、テレビの街頭インタビューとかで質問者が、年配の人に「お母さんorお父さんはどうですか?」とか聞いてるのもそうだ。僕が小さい頃から、この人たちは親子なのか?いやそうは見えないぞ?とずっと疑問を持っていた。なんか嫌な感じがする。僕が「お父さん、ちょっと話いいですか?」とか聞かれたら無視するだろう。あなたのお父さんではないから。

人の呼び名ってとても大事だと思う。たくさんの大人に囲まれて、沈没家族の中で育った幼少期の僕の生活を僕の作った映画でみて、「母親が誰なのかわからなくならなかったですか?」という質問を受けたことがあった。概念としての「母親」ということは理解してなかったかもしれないが、僕は加納穂子さんが特別な存在であることは十分に意識していたと思う。当時、共同保育が行われていたシェアハウス、通称沈没ハウスでも穂子さんがいなくなると、すぐに僕は泣き出していたそうだ。同居人の一人は映画の取材に対して「やっぱり土は加納さんが特別で、私は近所のおばさんなのかなと感じていた。」と話していた。

そんな僕は加納穂子さんのことを小さい時は「ママ」と呼んでいた。そう呼んでいた記憶はないけども大量に残された大人達がつけていた保育ノートにはその証拠が残っている。「ママ」という呼び方は現在、多くの子どもが使っているのかもしれないがなんだか違和感がある。今の穂子さんをみると「ママ」感が全然ないからだ。実際、穂子さんは自分のことを「ママ」と呼ばせようとしたことはないそうだ。そして周りの大人達も「ママ」として穂子さんを認識させることはあまりなかったようだ。ではなぜ、僕は頑なに「ママ」と呼び続けていたのだろう?考えられるのは、やはり保育園だろう。昼間は保育園に通い、たくさんの同世代の子どもがママと呼んでいて、保育士さんも誰々のママと話すことによって、僕も「ママ」を植え付けられたのだと思う。昼の保育園と夜の沈没ハウス、ともに周りにたくさん人間はいたが、沈没では周りの人の穂子さんへの呼び方はまちまちだった。「加納さん」「穂子ちゃん」「穂子やん」などなど様々。それに対して「ママ」で統一されていた昼の世界は僕にとって、わかりやすくて適応しやすかったのだと思う。ちなみに沈没ハウスには加納親子以外にも同居していた他の母子がいた。子どもの名前はめぐ。母の名前はしのぶさん。そんな状況でも、僕はめぐのママとは呼ばず「しのぶさん」と呼んでいた。かたやめぐは穂子さんのことを「ほこくん」と呼んでいた。面白い。僕とめぐにとってはひとの母は子の付属物ではなく、一人の人間として認識し同居していたのだと思う。だからこそ「ママ」が目立つ。

その後、僕と穂子さんは八丈島に移住したがその後、いつの間にか「ママ」とは呼ばなくなった。それは同世代に「ママ」と呼んでいるのを知られるのが恥ずかしいからだった。「ママ」と呼ぶことはマザコン感があった。だけど代わりにお母さんとかお袋とか母ちゃんとか穂子さんに対して呼んだ記憶もない。多分呼びかける時は「あのー」みたいな感じで曖昧にして呼んでいた気がする。

そして大学に進学を機に、穂子さんの元を離れ今に至るまで僕はずっと「穂子さん」と呼んでいる。一番しっくりくる。映画を撮ることをきっかけに彼女を心からリスペクトすると同時に、一人の被写体としてみたことも関係しているかもしれない。そして彼女は僕が生まれた頃から子どもというより、一人の人間として僕をみてくれていた。だからこそ、僕も大きくなった今、違和感なく穂子さんと呼べる。

同時に僕は父のことも名前で呼んでいる。山村という名字だから「山くん」だ。ただしこれは今に限らず、これまでずっとこうだった。山くんとは、僕が生まれて8ヶ月までは穂子さんと山くんと僕の三人で鎌倉に住んでいたが、その後穂子さんが東中野に移り住み沈没家族を始めてからは週末だけ会うという関係性だった。パパと呼んだ記憶もない。むしろ、保育ノートには「土にはパパいないよ」と僕が話したという記録も残っている。山村克嘉は僕にとって父だが、ずっと「山くん」だった。映画の取材で穂子さんに山くんとの思い出を聞いた時、こんなことを話していた。「土の前では山くん山くんと呼ばせて、私がいる時はママがママがと呼んでいて「父親性」を薄めてずるいなって思ったよ」

父親性を薄めるという表現が面白いなと思うが、僕が「ママ」と呼ぶきっかけには保育園だけではなく、山くんの影響もあるのかもしれないと気づいた。

そして山くんは「ママ」と「パパ」ではなく、あくまで自分のことは「山くん」と土に呼ばせていた。

ただ、週末だけ会うという関係だった僕にとっても、「山くん」であることで父とはなんなのか?みたいな余計なことを考えないで楽しく遊べるためのバランスのいい呼び名だったと思う。それは二人にとっての合言葉のようなものだった気がする。今現在も僕は山くんと呼ぶし、これからも変わることはないかもしれない。それでもいつか「山くん」じゃなくなるときは僕にとってどんな時なのか、楽しみでもあり不安でもある。

呼び名は何か大事なものを規定してしまうかもしれない。だからこそ、なんと呼べばいいのかいちいちちゃんと考えたほうがいいと思う。一番いいと思うのはその人の名前を呼ぶことな気がする。少なくとも思考停止して、見知らぬ人をお母さんとは呼びたくない。

タバコをやめてから今日で 50 日が経った。2時間の映画を映画館で観るとき、タバコ吸えないことを考えてやめたときがあり、こりゃヤバイと思ってやめようと思った。色々調べたとき、「禁煙」ではなく「卒煙」の考え方がいいということが書いてあってなるほどと思った。確かに今、僕にはタバコが必要ない気がする。頑張ってるぞ自分。21歳から吸いはじめて 5年間、ずっとエコーを吸っていた。それは僕の母、穂子さんが吸っていたから。あと安かったから。子どもの頃に母に抱かれて、ずっと嗅いでいた匂いを自分がエコーを吸うようになって、自分の中指からも同じ匂いがすることに気づいた時は、世界の真理を知ったような気がして、とても感動したのを覚えている。

幼い頃、自分はとても穂子さんが吸うタバコの煙を嫌がっていて、くさい〜離れろ〜と言っていたそうだ。穂子さんは懐かしそうにそう話すが、僕にはその記憶は全くない。自分がタバコを吸いはじめたから、都合の悪い記憶は削除したのだと思う。ただ、嫌だったかどうかの記憶はないが、幼い頃自分の周りのたくさんのオトナたちがよくタバコを吸っていたのは覚えている。

これまでのこのエッセイでも書いてきたが、僕は母・穂子さんが子どもの「保育」をしてくれる人を募集して始まった「沈没家族」というところで育った。穂子さんが仕事や専門学校に行っている間に、オトナたちはシフトを組んで僕の面倒を見てくれた。やがて、それは複数の母子とシングルの若者とのシェアハウスでの共同生活に移った。1歳から 8歳までの間、とにかく僕の周りに人は多かった。ここ最近の世の中の「タバコ」に対する圧力を考えると、あの時の沈没家族の家の中はかなり珍しい状況だった。家の中でも煙がもくもくしていたし、そもそも人が多い印象があったから尚更だ。幼い自分にとっては、タバコの煙は沈没家族のカオスを物語るものだった。

そんな記憶が頭の中に残りながら、僕はタバコを吸いはじめ大学生の頃に「沈没家族」の映画を撮影していた。映画を撮る中で大きな転機となったのが、当時、その家に来ていたオトナ、そして子どもも書いていたノートが発掘されたことだった。それは当時、3組の母子とシングルの若者数人で住んでいた東中野にある 3階建の家、その名も「沈没ハウス」に当時のまま、残されていた。住人は20年の間で出たり入ったりして、今も住んでいて当時を知る人は「イノウエくん」しかいなかったが、彼に話を聞くために沈没ハウスにお邪魔した時のことだ。まさか、ずっとそこにあるとはおもわず、イノウエくんもびっくりしていたが文字通り大きなリビングの押入れの奥の方から埃をかぶって発掘された。

幼い自分の一挙手一投足をたくさんの人たちが、それぞれの視点で書き記しているそのノートは、僕にとって面白いようなこそばゆいような不思議な気持ちにさせるものだった。ただ、僕が驚いたのは、そのノートがただの「保育ノート」というだけではなかったということだ。ノートのいたるところに、その月の電気・水道などの領収書が貼り付けてあり、住人それぞれの負担額の計算式なども細かく書かれてあった。それ以外にも、決まったペースで行われていた会議の議事録も細かく残されていて、住人とそこに遊びに外からやってくる人がお互い心地よく過ごすための話し合いがされていた。ノートの中には、沈没ハウスの住人が、一階のリビングで来訪者が楽しく宴会をして盛り上がっているところを近所迷惑になりそうだからと注意するべきか、否か迷ったという文章が残されていた。それは、愉快な「場」が残るため、もっと具体的に言えばシェハウスという言葉もない時代、ただでさえ不思議な「家族」が近隣トラブルを回避して契約更新をすることの大事さと、人から人へ交流が無限大に続いていく沈没ハウスのよさを自分が「静かにして」と注意することで消してしまわないかという葛藤だった。

大きくなった僕にとって、「沈没家族」は人と人が入り乱れたカオスなイメージしかなかったけど、きっとカオスがカオスであるために、やりくりしてたんだと思う。僕はノートが発掘されずに彼らのやりとりを読めなかったら、そんなことも知らなかったと思う。ノートの中で保育会議の様子が残されているひとつにこんな記述があった。

「子どもたちがけむたがっているときあり。タバコは基本、換気扇の下で。もしくは窓を開けて外に向かって吸うようにしよう。」

無秩序と思っていた喫煙マナーも一応あったそうだ。効果はどこまであったのかわからないけど。タバコをやめて、他の人の匂いにとても敏感になったときに、この記述を思い出した。

母・穂子さんは、いまだにタバコを吸い続けている。そして実は、僕に対してタバコを吸いながらタバコやめなよと言い続けていた。なんだか筋が通らないなあとずっと思っていたが、結局自分はやめた。(やめきったという自信は今、すごくある。)一緒にタバコを吸いながら話す時間も好きだったけど、幼い子どもの頃に戻ってタバコを吸っている彼女の近くにただぼーっと居るみたいなのもいいなと思う。今の僕はタバコの匂いは嫌いじゃないから。彼女にはぜひタバコを吸い続けて、元気に長生きしてほしいなと思う。

3度目の緊急事態宣言が出された。居酒屋に友達といくのが好きだったし、もともとアウトドアな性分だったけど、ステイホームをしていたら、今住んでいる家にとても愛着が湧いてきた。帰って寝るだけの場所がくつろぐ場所に変わったし、外に行くときは一つモードをよそ行きの気持ちにしないといけなくなった気がする。

まだ自分は一人暮らしだから、自分の好きなように家ライフを過ごすことができるけど、子どもがいる家庭とかはどうなんだろうか?家族のふれあいが増えて、むしろ良かったという声も聞くし、子どもと家に閉じ込められている感じがして辛いという声も聞く。リモートワークか、保育園はどうか、母子家庭父子家庭か、「家」それぞれに捉え方は違うと思うけど「ステイホーム」という状況が家族に大きく影響はしてるはず。自分の場合は家とそれ以外で、スイッチの切り替えがはっきりした気がする。で、この感じは少し懐かしさを感じたりもする。

思い出すのは、僕が沈没ハウスに暮らしていた小学生の頃だ。沈没ハウスは、僕の母、穂子さん含め母子3組とシングルの若者数人が3階建の建物で共同生活していた家だ。沈没ハウスには、住人以外にも連日沢山のオトナが来訪してきて、文字通りそのまま盛り上がって朝まで沈没する人もたくさんいた。幼かった僕からみて、僕の記憶の中の沈没ハウスはいつも人がいて、会話がそこかしこに矢印を向いて行われていて、大きい焼酎のパックがあって、甘いお菓子はなくても珍味は広がっていて、トイレは汚かった。大きくなって、オトナたちに話を聞くと「そんな毎日飲んでたわけじゃない」とか「静かな夜もあった」とか「掃除はちゃんとしてた」とか言うけど、子どもの僕に強い原風景として残っているのは静かじゃないリビングだった。でもそれは僕にとっての当たり前の光景だったし、いちいちそれに衝撃を受けたり自分の家とは?と考え込むこともなかった。僕にとっての世界は沈没ハウスがメインだった。もちろん保育園の時間とかもあったけど、保育園の記憶はあまりない。

不思議な表現だけど、当たり前にカオスだった沈没ハウスからスイッチを切り替えなくてはならなくなったのは僕が小学校に通ってからだった。

小学校という場所は僕にとって、初めとても息苦しいものだった。気をつけ、礼。忘れ物をしない。宿題はやる。みんな仲良く団体行動。「家」の中とは全く違う世界がそこにはあって、それはまるで言葉も文化もわからない異国の地に一人で暮らしていくようなそんな大きな変化だった。

小学校に入学し、そんな日本と異国を毎日往復するような生活をしていたけど、次第に郷に従うようになっていった。超がつくほど真面目な小学1年生になったのだ。成績はいつもパーフェクトだったし、家に帰った瞬間に宿題を始め、明日必要なものはすぐに用意する。寝る時間も自分で何時に寝るかを決め、時計をみながら生活するようになった。もちろん穂子さんやオトナたちにそう言われたわけではなく。いつの間にか異国での過ごし方をマスターしていたが、沈没ハウスでの日常は相変わらず楽しかった。相変わらず家はカオスだけど、自分が大きくなってできる遊びも増えたしシンプルに家の中に話し相手がいっぱいいるのはありがたかった。

うまく毎日違う国を往復して渡り歩いていたと思っていたけど、僕はある日、学校にいけなくなった。それは夏休みのこと、穂子さんと二人で沖縄まで旅をしていたら、穂子さんがもう少し滞在したいと言いだし、僕が始業式に間に合わなくなったことが原因だ。始業式にいけなかったということが自分にとって、退学に値するくらいの重罪に感じてしまいその負い目から学校にいけなくなったのだ。過剰に学校に適応していた僕にとって、そこでいけなくなったのは今考えると良かったと思う。1ヶ月ほど「ステイホーム」したのち、僕はもっと気楽に学校というものと付き合えることができるようになった。

小さい頃を振り返ってみて、今思うのは、あの時僕は二つの国を往復していたように思っていたけど、多分それは違っていたのかもしれない。今、ステイホームという言葉が出ている中、子どもたちの多くはパブリックな学校とプライベートな家の往復ばかりになっていると思う。自分もそうだった。でも、家の中にいろんな人がいた。それは「親」や「保護者」という役割としてだけそこに居るわけではなく、それぞれが好きなようにリビングで自分の時間を過ごしていた。それは家の中にいくつもの世界がある状況だった。

笑ってしまうけど、多分僕がその時に感じたのは、「この人たちみてたらなんとか生きてけそうだな」ということだったと思う。それは根拠のない安心だけど、とても大事なことだと思う。あなたがどんな人間であろうと、生きることはできるみたいな。学校に適応できないとだめみたいに思っていたけど、それがふわっと消えたのは学校にいけなくなった1ヶ月間の「ステイホーム」期間だった。

子どもたちには家でも学校でもない、どこかに自分が楽しく生きる場所はあるし、なんとかそこに出会ってほしいなと思う。「家」の中に新鮮な風を吹かせるのが難しい今、それはどうすればいいんだろうとよく考える。

オリンピックをやるみたいだ。3日後とかには始まるらしい。僕の祖母(加納実紀代さん)が余命いくばくかの時に、もう少し生きたいけどオリンピックは見たくないなあと話してたのを思い出す。彼女は2019年に亡くなったので、その後の世界の変化は知らないが、彼女の冗談交じりの言葉を自分も切に思うようになった。オリンピックに関わりたくない、そこにいたくないという気持ちにすごくなる。で、そんな気持ちがSNSに接しているとさらに強まる気がする。時々、忘れてしまいそうになるけど、SNSは自分の好きなもの、信頼しているものしかフォローしない。だからやっぱり、自分の好みのカスタマイズした世界になる。それを忘れないためにも、自分と違う考え、育った環境、置かれている立場の人とも会いたいし話さないといかんなと思う。

27歳の自分からすると、一番「他者との交流」ができていたのは小学生くらいだったのだと思う。東中野に住んでいた頃、同級生には母子家庭、父子家庭の子もいたし、外国にルーツがある子どももいた。貧しい子もいたろうしお金持ちの子もいたと思う。で、彼らにとっても沈没家族にいた僕は面白い他者だったのかもしれない。多くの人に聞かれることの一つとして、自分が「普通」とは違う家族だなと気づいたのはいつですか?というものがある。複数組の母子とシングルの若者数人での共同生活、そして家の中にはたくさんのオトナが入れ替わり遊びにもやってくる。その共同体は自分たちで「沈没家族」と名付けた。そんな環境で、僕は8歳まで暮らしていた。

質問の答えとしては、「9歳になってはじめて気づいた。」と答えている。つまり、「沈没家族」で過ごしていた時には、それが特に変だとは思っていなかった。友達の家で遊ぶことをあまりしてなかったから、多くの家では昼間にゆるりとくつろいでいる人がいないことを気づけなかったのもあるが、それに加えて僕は割と鈍感だったのだと思う。保育園では、時間に余裕があるオトナが入れ替わりで迎えに来てくれた。保育園との連絡帳には僕の母、加納穂子さんの字で「明日は髪の長いイノウエくんが行きます」など書いてあった。同い年の子からすると誰が父親なんだ?となったかもしれない。小学校の運動会でも、沈没家族のオトナたちがこぞって参加したから、親子綱引きで僕のいる組だけ異常に「親」が多い事態があったりした。それでも、同級生に「土ん家、どうなってんの?」と聞かれた記憶は全然ない。言い出しづらかったのだろうか?それはわからないけど、少なくとも8歳までは僕は自分の家は「普通」だと思っていた。比べられる他者はとても身近にいたけれども、「家」がどんなかはその時の僕にとってはどうでも良かったのだと思う。

あれ、どうやらおかしいぞ?と思ったのは、僕が小学3年生になり母・穂子さんと二人で八丈島に引っ越してからだ。それまではそんなになかったが、友達の家で遊ぶことが増え、その最初の日。その友達は親が共働きで、鍵を持っていて扉を開けるとシンとしたリビングがあるだけだった。友達はいつも通りな感じでゲームをしようぜと言ってきて、そのあとオトナがそこにくることはなかった。僕はその日のことをとても覚えている。

「どうやら自分が過ごした「家族」は普通じゃなかったっぽそうだぞ。」そこではじめて僕は自分にとってとても大きかった「生活」という領域で他者との違いをかみしめたのだと思う。で、それはなんだか楽しかった。今までテレビゲームなんて全然やらなかったし、オトナと遊ぶことはあっても、子どもと一対一で長時間遊ぶことは少なかった。大きな家に友達と二人きりの時間はワクワクした。それはおそらく、沈没家族に僕がい続けていたらあまり味わうことがなかったかもしれない体験だった。

あの8歳の時に、友人の家に足を踏み入れた時の衝撃は今はあまりなくなってしまっている。八丈を卒業した友達は、上京して高校から働いてるやつもいたり、ずっと島で暮らしている奴もいたり、結婚している奴もいる。彼らとはあまり会わなくなってしまった。どんな暮らしをしてどんなことを考えているんだろう。想像力を失いたくない。スカートを履いてるから女なわけじゃないし、色が黒いから外国にルーツがあるわけではない。楽しそうに二人で歩いているからといって、親子というわけではない。当たり前のことだけど、その当たり前を大事にしたい。

オリンピックは僕は嫌だと思うけど、みんながみんなそう思っているわけではない。というかそもそも都議選の投票率が半分いかない時点で論点にすらない人もいっぱいいるだろう。啓蒙みたいな感じではなく、交流がしたい。私はこう思う、あなたはどう思う?の連鎖を。現在、八丈で母・加納穂子さんはしょうがいをもつ人やお年寄り、その他色々な人がより集まれる場で愉快に過ごしている。意見の異なることもたくさんあるだろうが、楽しそうにやっている。その集まりのチラシに書いてあった言葉が「ささやかに。大胆に。」だ。いい言葉だ。ささやかに、大胆に、いろんな人に僕も出会いたい。

衆議院議員選挙がある。この原稿を書いているのが10月21日だが、自分はしばらく旅行に行くのでさささと期日前投票を済ませてきた。小選挙区は共産党の候補に、比例も共産党と書いた。自分では深く悩むこともなかったので、これまでで最速の投票ができた。

自分は高校卒業して、上京してから祖母、加納実紀代さんの家に住わせてもらっている。女性史の研究者だった彼女は2年前に亡くなったが、その後も僕が一人で家に住んでいる。今、座りながらリビングを見回しても、本棚やファイルの背表紙には「ジェンダー」「沖縄」「天皇制」「原発」というワードが並んでいる。大きな机を挟んで向かいに、みんば(僕はこう呼んでいた)が座っていないだけで、この家は何も変わっていない。

選挙の開票特番は、二人で大きな机に座りながら観ることが多かった。「人生で一度も自分が入れた候補が勝ったことがない」というみんばの言葉をよく覚えている。20時になると速攻でみんばにとって嬉しくない結果が出るので、すぐに日本酒に手を出していた。結果は自分にとってもいつも最悪だったし、なぜ変わらないのだろう?というため息もあるが、お決まりのそんな時間は少し楽しかった。僕とみんばは、こうであってほしいという「政治」への思いが近かった。だからこそ、孫と祖母という関係よりも、その時間は同居人として、開票速報を楽しめたのだと思う。

「政治的志向」・・・っていう言葉よりも、もっとやさしく「何に対してこれはおかしいと思うか」ということは、いろんな影響を受けて形作られるものだ。ただ、自分の場合その影響は母・穂子さんの占めるボリュームがかなり大きかったと思う。沈没ハウスから八丈島に母子二人で引っ越して、僕はテレビを観る時間が増えた。八丈でサッカーにのめり込んだ僕にとって、日本代表の中継は特に試合の数日前からカレンダーに書き込んで楽しみにするものだった。放送が始まって、無駄に長いお決まりの煽りVTRを経て、選手入場し始め、国歌斉唱にうつると同じ部屋にいた穂子さんがいつもイライラした雰囲気を出して、「音を消してくれ」と注文を出していた。小学3年生の僕は、なぜそれを求めるのかはわからなかったけど、毎回同居人の心の平穏のために音を下げていた。君が代にまつわることに対して、彼女が感じているモヤモヤやイライラは僕もだいたい同じ感情を共有していると思う。それは、あの試合前の時間がなくても僕はその思いにたどり着いていたかもしれないけど、穂子さんの不思議なイライラがあったからこそ、「君が代」というものを知り、考えるようになったと思う。穂子さんとの暮らしは、そんなこれってどうなんだ?を考えるきっかけがあふれていたように思う。

穂子さんとの二人暮しの前から、沈没ハウスでも遊びにきたおとなに本を読んでもらっているとき、お巡りさんを「これ、悪いやつ、悪いやつ」と言われるなんてこともあった。なんというか、沈没ハウスでは自分の「嫌い」や「おかしい」ということをそれぞれ子どもに隠さずむき出しにしていた気がする。僕はといえば、その頃から一度、自分で飲み込んで保留して考えるというような態度をとっていたように思う。「おとなの言うことは絶対正しい」なんて思わない、でもわからないから少し距離をとってゆっくり考えようというスタンスだった気がする。

自治体の施設やイベントが、「政治的」だという理由で、理由を断られるということをニュースでよくみる。中立なんてものはないはずで、すべてのことは「政治的」であるはずだ。だからこそ、施設やイベントでどんどんそれぞれの主義主張を出して、全然良いのになとニュースをみていつも思う。無色でいようとせず、様々な色に染まればいい。(差別みたいな誰かの人権を傷つける者は排除しないといけないが)

僕が高校生くらいになって、選挙の時、穂子さんにどこに入れたの?と聞いたことがある。彼女は「それはいう必要はないんだよ」と言って答えてくれなかった。その後、一度も彼女は投票先を教えてくれたことはない。親と子でありつつも、それぞれ独立した人間である。もちろん、それでいい。そこで教えない彼女の態度はむしろ、僕を一人の独立した人間と見てくれるようでありがたかった。聞きたくない歌がテレビから聞こえたら、「私は嫌だ」と言っていいし、それを受けてあなたはどう考える?というそんな連鎖のはずだ。

みんばが亡くなってから、穂子さんがこんなことを話していた。「小さい頃、お菓子とか食べてたらそのメーカーは帝国主義で云々とかみんばに言われたりしたから、隠れてこっそり食べてたりしたよ」笑ってしまった。穂子さんもそれを通ってきたんだね。

選挙がやってくる。自分の番だ。普段の生活を生きる自分も「これは嫌だ」をもっと口にしていかないとだ。サッカー中継、キックオフ前の穂子さんのようにイライラを漂わせて、口に出して、あとは結果を待とう。

「沈没家族での記憶と記録」というタイトルでこれまで書いてきましたが、これにて最終回です。

2020年の6月から書き始め、コロナ禍に入り生活が一変しながらふと感じたことを沈没家族と重ね合わせながら考えてきた。家にいることが増えてテレビを観る時間が長くなったこと。健康に気を遣うようになりタバコを辞めたこと。選挙の結果を知って自分の住む世界の狭さに気づいたこと。今、住んでいる亡き祖母の家の居心地のよさに改めて気づき、そして祖母・加納実紀代さんの偉大さに改めて気づいたことなどなど。改めて挙げてみると、沈没家族という生活であり、場所であり、集合体がいろんな事柄と結びついて考えられるんだなと思う。それだけ、沈没家族は豊かな側面があるのだ。そしてだからこそ、僕は自分が沈没家族を語ることに少し心苦しい思いもしてきた。

僕が沈没家族にいたのは、生後8ヶ月から小学校2年生の終わりまで。そこから先は八丈島に母・穂子さんと移住した。八丈島の荒波のような生活に揉まれていくうちに、沈没家族での記憶はどんどん薄れていった。僕が作った映画をみた方からよくされる質問で「沈没家族で一番覚えている記憶はなんですか?」というものがある。その時に僕はいつも答えに詰まる。なぜなら、それが実際にその場で経験して残っているものなのか、写真などをのちに見たことで思い出したものなのかわからないからだ。前者は情景がくっきり残り続けているピュアな記憶な気がするが、後者は後から写真があったことで思い出せたもので「一番覚えている記憶」とは言い難い気がする。そして厄介なことに、僕の母・穂子さんは沈没ハウスの中に暗室を作るくらい写真が好きで、大量に僕や日々の生活を撮っていた。食事時、オトナに遊んでもらっている時、宴会の様子などなど。それらを見てると、想起されるものは大量にあったが、それは元からある記憶かどうかはわからなかった。

沈没家族の「記憶」って僕はほとんどないんじゃないかと思ってしまうときに、僕は沈没家族を語ることの心苦しさを感じてきた。僕が沈没家族を網羅的に語ることが難しいと感じていたから。映画のアフタートークで、僕が話した時のこと。沈没ハウスの夜はいつも宴会をやっていて、酔い潰れたオトナがたくさんいた・・・というようなことを話したのだが、その回を聞いていた当時一緒に住んでいたオトナから、「そんなに毎日はやっていないし、酔いつぶれるほど飲む人もそんないなかったよ」という指摘をされた。当時、もうオトナだった彼女が言うのならば、実際にそうだったのだと思う。穏やかにリビングで交流する日や一人しかリビングにいない静かな夜はたくさんあったのだ。その指摘をされて以降、トークで話すときは静かな日もあったということを念頭にして少し客観的に伝えられるように気をつけて話すようにしていた。

それでも、自分には沈没ハウスでのリビングの記憶がぼんやりと、でも強烈に残っていた。それは何か特定のエピソードではなく、タバコの煙や集まった、眠くなって横になった僕の近くにあるオトナの足の臭さや、オトナ達の話し声や、夕飯に食べたおかずとは違う、癖の強いツマミの匂いの記憶だったりした。子どもだった僕からするとその記憶は、臭くて嫌だったりもするし、人がたくさんいて安心もしたし、穂子さんが飲みすぎていて心配だったりもするいろんな感情をごちゃ混ぜにして詰め合わせたようなものだった。そして、それはかつて子どもだった僕がみた沈没家族を語る上で欠かせないものだった。そして何よりこの映画はそもそも「沈没家族」を忘れた僕がもう一度思い出そう、出会い直そうとして作ったものだった。そんなことに気づき、その後映画のアフタートークでも沈没ハウスでのリビングでの僕の記憶は話すようにした。沈没家族には、そこに集まった人の分だけそれぞれの記憶があるのだと思う。そこにいる人の中には住人もいれば、外から来た人もいる。初めて来た人もいれば、常連もいる。子どもと触れ合いたい人もいれば、保育には関心なくて子どもがそんな好きじゃない人もいたはずだ。みんなそれぞれ、違う視点だった。その中に一つ、たまたま当時子どもであり、そして大きくなって大量の記録と触れることができた加納土という視点からみえる沈没家族もある。保育に来たらこういう風に子どもと接して欲しいとか、これをさせて欲しいとか一切言わず、それぞれの関わり方で土と接して欲しいと求めた穂子さんが始めた沈没家族にはそれだけ視点がたくさんあるのだ。それはもう仕方ない。それでいいじゃんと考えた時に、僕が語ることの心苦しさが軽くなった気がした。

不安定な時代、みんなが大きな主語で語り始めた時に、いかに「私はどう思うか」ということを貫けるか。そんなことがこれからとにかく大事なのだと思う。「感情論で語るな」みたいな言説に対して、国とか社会じゃなくて、私が嫌だから嫌なんだということを言い続けることも必要だ。

自分が「自分の記憶」を語ることをもっと大切にしていきたい。そして、沈没家族の記憶はこれから先、僕が人生をドライブしていく中でまた変わり続けていくものだと思う。これから先、いろんな立場に自分がなったとき感じる沈没家族は全然違うものかもだけど、それもそれで緩やかに受け入れながら、これからもその都度誰かにそれを話せたらいいなと思っている。

最後に、これまで読んでいただき、どうもありがとうございました。

1994年神奈川県生まれ

自らの生い立ちを追ったドキュメンタリー『沈没家族』を武蔵大学社会学部メディア社会学科の卒業制作として制作。その後、劇場版として再編集したものを2019年全国20館以上の劇場で公開。現在も全国各地で自主上映会が続いている。

『沈没家族 劇場版』公式HP:http://chinbotsu.com/

『沈没家族 子育て、無限大。』(筑摩書房)発売中

エッセイのご感想がありましたらフォームより送信ください。