REDDYの活動

2025年11月11日

精神障害のある女性のための研究会

第6回

精神障害のある女性のための研究会(2025年10月29日)開催レポート

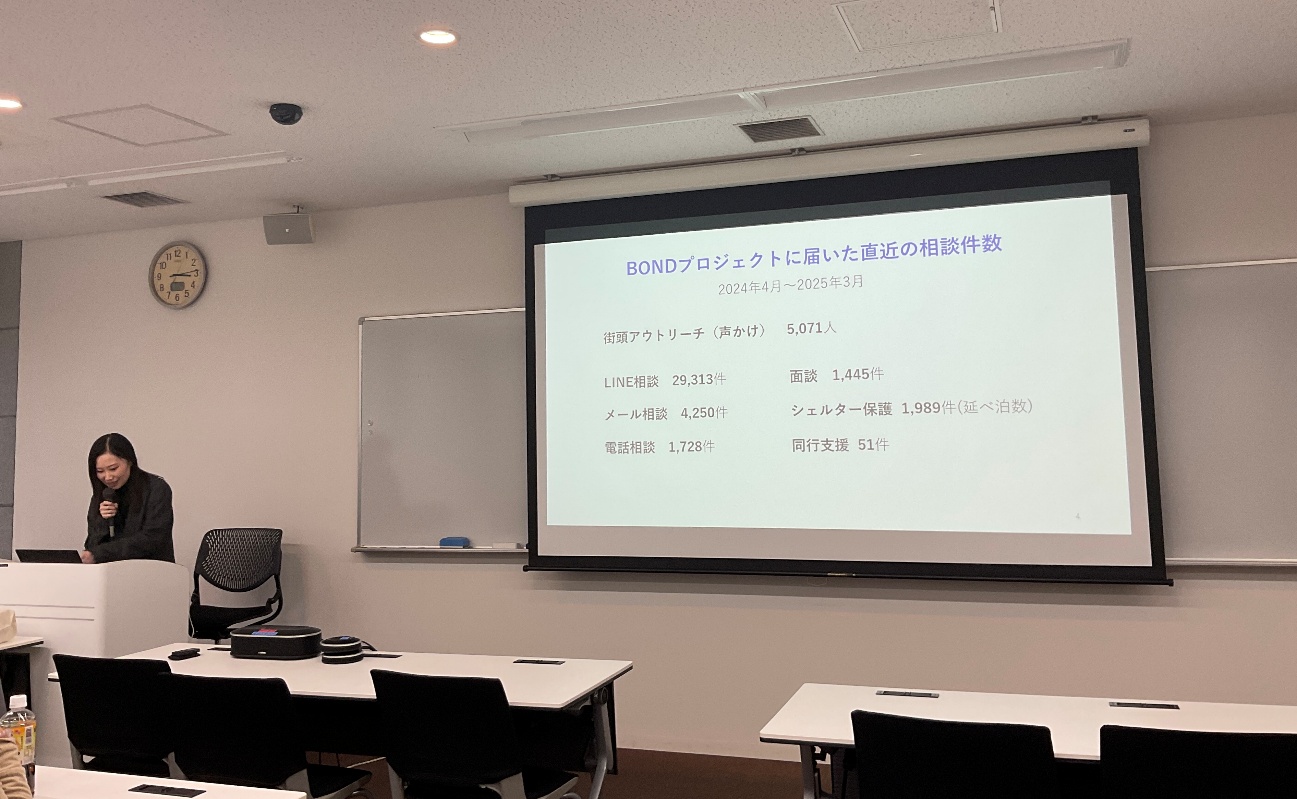

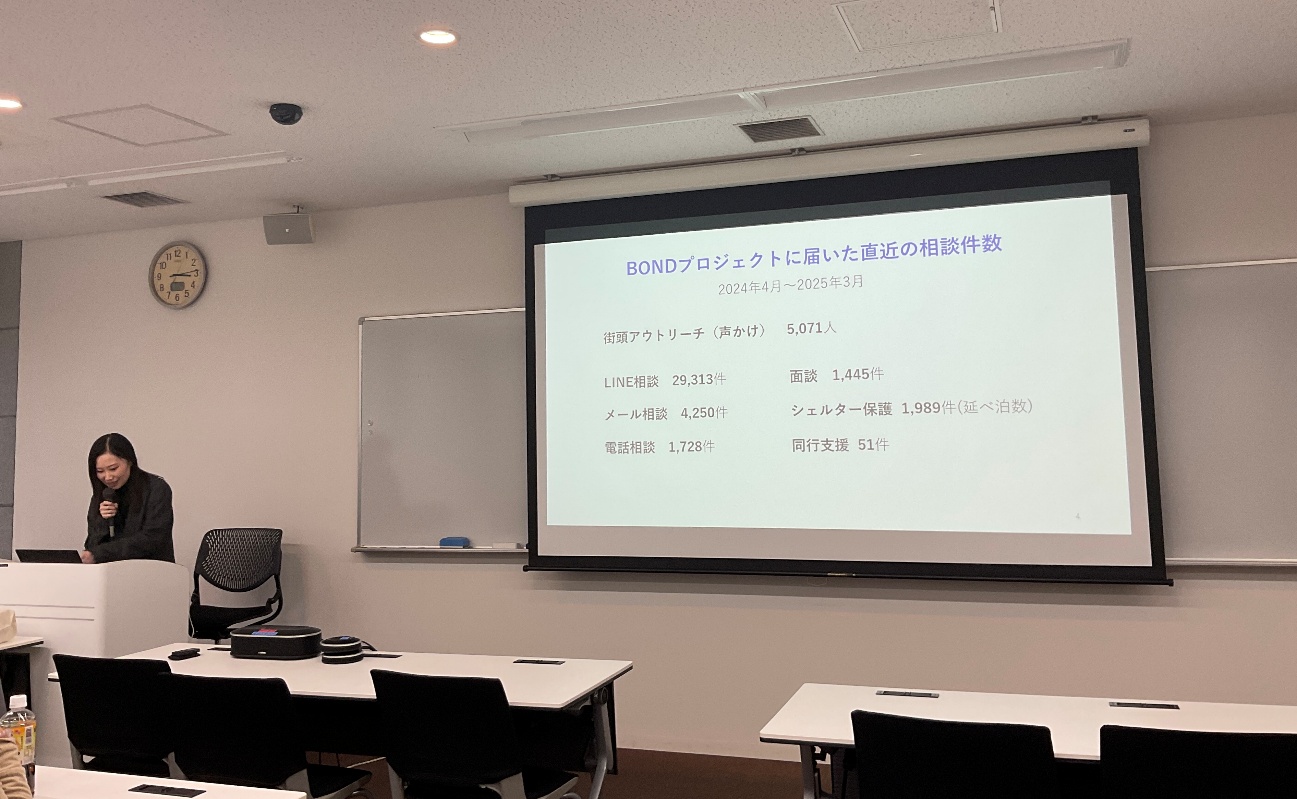

BONDプロジェクトさんをお呼びして、若年女性の支援について講義をしていただきました。

レポート本文続き

REDDYの活動:目次

〈活動分野〉

研究会・講演会

2025

2024

2023

2022

2019

2018

精神障害のある女性のための研究会

2025

2024

医療従事関連国家資格を有する聴覚障害者の就労実態に関する研究(2020)

2024

2023

2021

出張見学レポート

2025

2024

2023

災害が発生、そのとき障害者は

2022

2021

2020

特別講義

2022

東北地方の性的マイノリティ団体 活動調査報告書

2022