はじめに-日本手話

ろう者が日常的に使用する手指を主に用いた言語は、手話と呼ばれる。以前あったテレビ・ドラマに「愛していると言ってくれ」という手話を用いるろう青年が出てくるドラマがあった。これに限らず、テレビに手話が登場するドラマがあると、ちょっとした手話ブームが起きたりもしていた。ただし、多くのこの手のドラマでは、ろう者はひとりだけあるいは少数しか登場しない。通常、手話は少数ながらもある程度の数の集団の中で自然言語として獲得される。耳の聞こえる人たち、聴者の多くが、日本の中であれば(音声)日本語を獲得することが多いのと全く同じである。ろうの家族がいたり、幼い時の教育上の集団が聞こえない子供たちの集団だったり(要するに保育や幼児教育の段階で、ろうの子供たちのための教育を受けているケースなどである)するケースで、こうした手話の言語獲得が起きる。ドラマだとそこまで描ききれないのか、ろうの友人が他に全く登場せず、本人だけが手話を使うという多少、無理な設定が割とまかり通っている。少なくともリアリティは、そこにはまるでない。手話に限らず言語がろう者集団の中で成立していくということについて、世の作家・脚本家の皆さんは、あまり重要視していないようだ。

ところで、その手話であるが、「手」と「話」という2つの漢字でできあがった呼称である。冒頭で手話のことを「日常的に使用する手指を主に用いた言語」と書いた。少し持って回ったようなこんな言い方をするのは、手話について、世間では、様々な誤解が存在するからである。先の集団が欠如した形でのドラマへの導入もそうした誤解のひとつである。一方、そもそも手話とは言うが、手話は「手だけ」ではないのである。これもまた別の誤解である。手や指は重要な構成要素ではあるが、それだけでは手話の文を構成することはできない。たとえば

日本 ろう 人々 日本 手話 (手話で)話す

という日本手話の語彙の連なり(ここでは6つの語彙である)の意味は一意ではない。いくつか考え得る文の意味を日本語の文で記述してみると

① 日本では、ろう者は日本手話を使う

② 日本で日本手話をたくさん使う人と言えば日本のろう者だ。

③ 「日本には、日本手話を話すろう者がいる。」

④ 「日本のろうの人たちは日本手話を使うのでしょうか?」

等々、このわずか6つの日本手話語彙の同じ並びでも、いくつもの意味の異なる日本手話の文が実際に可能である

1。これらの違いが、どこにあるのかと言えば、これらの語彙の連なりそのものではなく、それに重なるように表現される文法的な顔の表情であり、顔や体の位置関係であり、手話語彙の変化形である。手話にも語彙だけでなく、文を構成し、それを彩るための様々な語彙とは異なるレベルの文法要素が存在する。つまり、手話はただの手の要素の連なりではない。手話とは言うが、手、だけではなく、顔や体など、より広い範囲の要素が組み合わさってできている言語である。

それらの手話の文を作り出す様々な要素は、日本のろう者のコミュニティの中で言語として発達してきたものである。音声日本語が聴者の日本人のコミュニティの中で独自に発達してきたように、日本の手話もろう者のコミュニティの中で独自の発達を遂げた独自の言語である。

しかし、時として、手話は、たとえば、「手話は世界共通ではないのですか?」あるいは「手話を世界共通にすれば良いのに。」といったような言辞が、ろう者にとっては「他人」である聴者から幾度となく繰り返される。

手話の多様性

この手話は世界共通というのは、手話は「手(だけ)のことば」というのと同じくらいにあまりによく目にする誤解である。これが誤りであるのは、日本の手話には、日本の聴者のジェスチャーから影響を受けてできた語もあれば、漢字(上記の手話文の例では、「人」という手話は、人という漢字の影響を受けた片手で表現される手話であるが、同じ漢字から影響を受けていても上海手話では、両手を用いる別の手話となっている)や日本語といった周囲のマジョリティの言語から影響を受けてできた語もあることからも分かる。このことも考慮に入れて考えてみれば、アメリカでは、アメリカ人のジェスチャーなり英語なりから影響を受けた語もあるのだから、手話が世界共通にはならないことはすぐ理解できよう。そもそもジェスチャーは、世界共通ではなく、たとえばレストランでの「おあいそ」は、日本では手でバッテンを作るが、アメリカでは、それでは通じず、サインをするジェスチャー、フィリピンなら請求書の紙を示すジェスチャーとなって地域によって色々である。Yes/Noのジェスチャーですら、インドでは日本などのようにクビを上下にするのではなく、左右に揺らすことはよく知られているであろう。

こうして発達した手話は、世界で様々であり、その数は正確に数えられたことはないが、エスノローグというキリスト教ミッション系の世界の言語情報ウェブサイト(https://www.ethnologue.com/、宣教のために世界各地に派遣された人たちからの情報が掲載されている)に掲載されている数では、同サイトの全言語7,111のうち、2019年8月現在で144となっている。

手話だけで144もある。その中には、姉妹言語関係にある言語もある。姉妹言語というのは、元々ひとつの言語であったのが分かれて継時的な発展を経て別の言語になったり、一方が他方を祖語としているような言語同士の関係のことを言う。たとえば、欧州のロマンス諸語の中でフランス語とイタリア語は互いに同じ祖語を持つとされているため、姉妹言語とされている。144の手話の中でもたとえば、日本手話と韓国手話、台湾手話などは姉妹言語であり、アメリカ手話とフィリピン手話はやはり姉妹言語であるが、アメリカ手話とイギリス手話は、同じ地域のマジョリティ言語が音声英語で共通していても、手話同士は姉妹言語ではない。指文字と呼ばれる音声英語を手話で借用する時に用いられる形態を見ても、アメリカ手話は片手のみで表す指文字が使われているが、イギリス手話は両手使用が必須の指文字となっている。語彙も互いに異なる。つまり、音声言語の世界での分布状況と手話言語の世界での分布状況は、別の様相を描く。

———————————

1

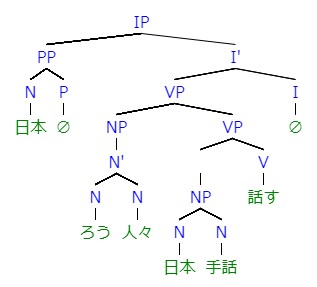

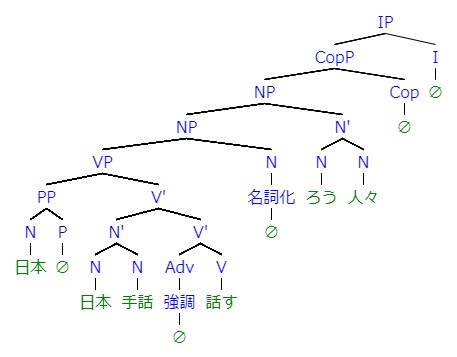

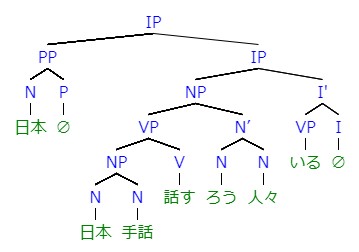

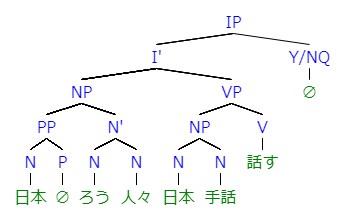

ここでは、まず日本語訳のみを掲げたが、これらの意味を構成するのに重要な役割を果たすのは、句構造と呼ばれる語同士の成り立ち方である。言語学で用いられる句構造の記述では、例えば、「かわいい帽子をかぶったこども」という句は、「かわいい」が「帽子をかぶったこども」にかかるのか、「帽子」のみにかかるのかで、意味が二通りに取れる。このことを句構造の記述では、次のように表す。

![“かわいい [[帽子を かぶった] こども]"](../../img/essay_mori/01-1.jpg)

かわいい [[帽子を かぶった] こども]

![“[[かわいい 帽子を] かぶった] こども"](../../img/essay_mori/01-2.jpg)

[[かわいい 帽子を] かぶった] こども

この記述方法(樹形図と呼ばれる)を用いて上記の①〜④を記述すると、一見、単純な語の連なりが様々な意味構造をなしえることが分かる。それを可能にしているのが、非手指動作(NMs)と呼ばれる文法的な手以外の動きである。

① 日本では、ろう者は日本手話を使う。

② 日本で日本手話をたくさん使う人と言えばろう者だ。

③ 「日本には、日本手話を話すろう者がいる。」

④ 「日本のろうの人たちは日本手話を使うのでしょうか?」

前回、アメリカ手話とフィリピン手話の事例を姉妹言語の事例として出したが、実はこうした姉妹言語が生じる時のパターンのひとつに植民地支配の問題がある

1。かつて植民地として支配していた国々に宗主国で用いられていた手話が入り込むことで、姉妹言語が発生するという状況である。

しかし実は手話が言語であるということと大いに関係してくるのだが、ことはそう単純ではない。まず、姉妹言語であって、宗主国の手話が支配的になるという結果にはなっていないことに注目すべきである。アジア地域で、イギリス英語とも米語とも少し異なるシンガポールのSiglishやフィリピンのTaglish、マレーシアのManglish、インドのHinglishと呼ばれるアジア英語があることは、知る人ぞ知る言語的事実である。音声言語である英語でこのような姉妹言語が発生するのだから、手話言語の世界でも単にアメリカ手話が流入してしまうという単純なことにはならないことが想像できよう。姉妹言語なので、相互にある程度は理解ができるけれども、でも言語のありようも語彙も同じではない。それぞれの地域アクセントがある上、地域文化を反映した語彙構成となってくる。

分かりやすい事例で言うと、東南アジアのアメリカ手話の姉妹言語であるフィリピン手話やマレーシア手話では、マンゴーやパイナップルといった熱帯の果物の使用頻度は多いし、それらの手話はアメリカ手話とは異なっている。以下は、アメリカ手話とフィリピン手話の著名な手話話者による手話語彙の紹介のページである。

(参考)

動画1 アメリカ手話の野菜や果物の手話の動画(動画の右上に英語表記)

動画2 フィリピン手話の果物の手話(動画の右の方に英語表記)

相互に似た手話が用いられているケースも多いが、マンゴーとパイナップルの手話は、それぞれお互い影響を受けたとは考えられないほどの違いを示しているのが分かる。手話は、手話の知識がない人たちからは、よく物真似のようなものだと思われていることがあるが、その意味するもののどこに注目するかは文化ごとに異なっており、実際、ジェスチャーが各地域で様々な様相を示していることを知っていれば、そう単純に同じようなものにはならないことが分かる。

少し違う手話の形が使われていることが分かったところで、さらにもう一段深い理解に進もう。植民地支配があった時、その地域に入り込む手話は一様ではない。これまでの研究で明らかになっているのは、次の三点である。

たとえば、フィリピンの手話は、フィリピンの祖型手話、スペイン占領によって取り込まれたスペインの修道院手話、そしてアメリカ手話の3つが層をなしていると考えられている(PDRC

2004)。こうした状況は、やはり植民地化を経験したアフリカ大陸でも見られ、筆者らが調査した東アフリカのケニアでは、米国のみでなく、欧州などからのキリスト教ミッションを通じての手話の流入が見られ、同国にはイギリス手話、ベルギー手話、韓国手話の流入があったことが記録されている。米国のアメリカ手話は、日本の青年海外協力隊のモデルとなった同国のPeace

Corpという青年による国際協力の取り組みによって主としてもたらされたようである。政治的な植民地経験のみならず、こうした布教や国際協力も「宗主国」手話の開発途上国への流入には関係しているのである。

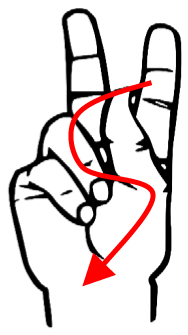

前段で取り上げたケニアの手話、Kenyan Sign Language(以後、KSLと表記)では、指文字

3はASLの変種である。変種というのは、多くの指文字はASLと同じなのだが、Kを意味する手型がASLでは、図1(出所;https://en.wikipedia.org/wiki/American_manual_alphabet)のようであるのに対して、KSLでは図2のように手形は同じだが、少し異なる動きが加わる(朱矢印は筆者による)。

ところが数字については、ASLともイギリス手話のBSLともベルギー手話や韓国手話とも異なる手型が用いられている。そのことは、数字の4と5によく現れている。

ケニア手話の数詞は動画3のようであるが、そこでも分かるように4は私たちに馴染みがある手形とは少し異なっている。また5は全く異なった形となっている。この4は、ケニアの聴者のジェスチャーで用いられる形であり、日本でも用いられる4とは、中指と薬指の間をより広く開けるという違いがある。5では、動画4が日本の手話での5であるが、世界には、日本やケニアのように5を全指を拡げた5以外の手型で表す地域がある。ただ、この握りこぶしで5を示すというケニアの手話については、まだ謎が残っており、その祖型は見つかっていない。これが先に述べた(2)の複雑な状況である。

動画3 ケニア手話の数字

動画4 日本の手話の数詞の5(NHK 手話CGより)

https://www2.nhk.or.jp/signlanguage/enquete.cgi?md=syllnum&dno=5

先の(3)については、例えば台湾で日本の手話の東日本変種が台北で用いられるようになったが、台南では西日本変種が用いられた報告がされている(相良

2020)。またフィリピンでもケニアでもろう学校ごとに手話の変種が見られるものの、海外から受け入れたミッションの出身地の手話変種に影響される傾向がある。

以上、手話の多様性は、開発途上国では、複雑な様相でありながら、どのように興味深い様相を示しているかについて、フィリピンやケニアの手話を中心に述べてきた。ここまでの事例を見て頂いても手話が音声言語と同様の多様な姿を世界中で示していることはご理解頂けたかと思う。

次回は、音声言語や手話言語同士の間での通訳という二言語間の通訳や複数の言語が介在する空間での問題を通じて、手話に関わる次の多様性について述べていきたい。

参考文献

前回、次の回では、二言語間の通訳などを通じて、手話に関わる多様性について述べると予告した。つまり、音声言語や手話言語同士の間での通訳という複数の言語が介在する空間での問題を取り上げる予定でいた。しかし、世は今、新型コロナ一色の状況である。加えて新型コロナについて臨床的なことは少し分かって来たものの、コロナをどう社会的に制圧するのかについては依然として有効な方法が見つかっておらず、一部の国を除いて世界的な蔓延状況はさらに拡大しつつある。そこで、手話に関わるこの複数の言語間の話をする前に、少し新型コロナと手話の話をしておきたい。通訳の話はまた次回にということでご寛恕願いたい。

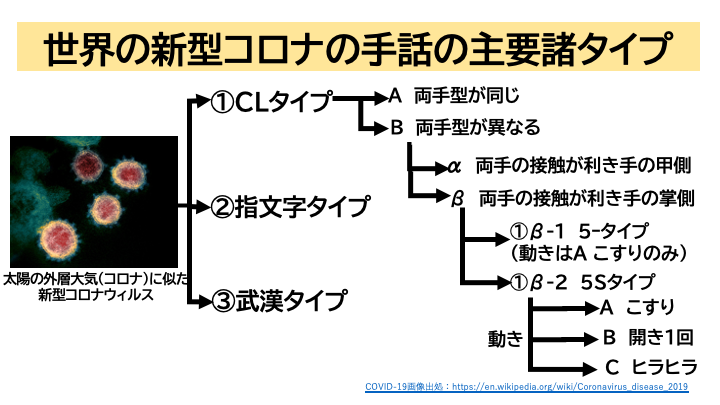

まず新型コロナで興味深いのは、次の事実である。インフルエンザ以上にこれが大変なスピードで世界的な問題になったのはご存知の通りであるが、このウィルスを表す手話がこれまた猛烈な速さで世界中に拡がり、当初、いくつかの変種があったものの、あっという間にほぼ同じものが使用されるようになったということである。

筆者の知る限り、当初の段階では、

① 電子顕微鏡で見えた太陽の外層大気(コロナ)に似たウィルスの形を示すCLの諸変種

② 指文字でC・O・R・O・N・Aと綴りのアルファベットを示すもの、またはC・Vと頭文字を示すもの(動画1、ニュージーランド手話)

③ 武漢+肺+感染症のような地名を記したもの(動画2、台湾手話)

の三種があり、結局、今現在も多く使われているのは①なのだが、①もまず大きく二種類に分かれる。利き手と非利き手の接触箇所が

α手の甲側か(動画3,チュニジア手話)

β掌側か

の二種類である。

その上で、βタイプについては、

①-1 利き手のパターンとして手話のはじめから終わりまでずっと5手型のもの(動画4,アメリカ手話A)

①-2 始めはS手型で5手型に変化して終わるもの

と二種類の変種が観察されている。さらに手の動きで、

A利き手を非利き手の上でこすりつけるように繰り返しの動きが見られるもの(動画4)

B利き手の動きは非利き手の上で花びらが開くように動かすが動きは1回だけのもの(動画5,アメリカ手話B)

C両手に副次的なひらひらした動きが共に起きるものがあり(動画6、フィリピン手話)、動きの様子についても①-1がこすりつけ動き(動画5)、①-2ではA(動画4)かB(動画5)というパターンの配置が見られる。

それぞれを系統樹の形で書くと以下のようになる(図1)。

図 1(筆者作成)

新型コロナという手話が新しく出現し、世界で共通して関心事になっているものの、このように手話が瞬時にして新しい手話として出現し、さらにひとつのみでなく様々な変種が出現しているさまは手話語彙の発展という意味でも非常に興味深い。手話という新しい言語は、変化速度が音声言語に比べると著しいと言われているが、ここでのこうした変化はそのことも証明していると言える。同時に発展のパターンがそれほど自由なわけではないことも示している。①から③の種別は、文化圏の影響が強いだろう。用いられている地域で、アルファベットが用いられていないと②は生じないし、漢字圏でなければ③は生じない。①はどちらの地域においても発生しうるパターンであり、このCLと呼ばれる手話に特徴的な形態素の形は、多くの手話で観察されている。CLとは、Classifier類別辞と呼ばれているもので、元々は北米先住民言語の研究の中で発見されたものであるが、東アジアの言語でも観察されている。日本語の本、頭、匹などは、数詞に付けることで、数えているものの形や大きさが分かるCLである。これと同じようにアメリカ先住民のひとつである南部アサバスカ諸語を使用する部族(日本ではアパッチやナバホなどがこれに属する部族として知られている)のものが著名である。ここでは、カナダのブリティッシュコロンビア州のハイダ語の事例を紹介しておく(堀 2017)。

(1) c'aanəwaay ɬgi-Gaaw-tlľəχa-gən.

the. log CL LIE-to.destinaton-PAST

'The log drifted ashore.'

(2) c'aanəwaay=ʔəsəŋ t'alaŋ kid- ɬgi-daal-sGa- gən.

the.log=too we by.poking-CL-MOVE.ALONG-to.centre-PAST

'We rolled the log out.'

(1) はGaawを語根とする自動詞節で、CL(類別辞)ɬgiが、その節の主語c'aanəwaay=’the

log’(丸太)の物理的特性、すなわちこれが、筒状の大きい物体(彼等が作るトーテムポールなども同じ形状)であることを表している。

一方、(2) は、動詞語根daalに手段接頭辞kid-が付加されてできた他動詞で、(1) と同じ類別接頭辞ɬgiが今度は、その他動詞節の目的語c'aanəwaayの意味的特徴を表している。

この事例に見られるように、ここで言う「物理的特性」、つまり形の面の特性のみを表し、そのものを特定しない(太い筒状の何か)語彙がこれらの(音声)言語にはあるが、同じような性質を持つ語がアメリカ手話(ASL)には見られることから、手話にもCLがあるという発見が1970年代にあった(Frishberg 1975)。その後、CLについての多くの研究と論文が出され(Supalla 1986など)、日本手話でもCLの存在が確認されている(佐伯 2016など)。

冒頭でも述べたように、新型コロナウィルスの持つ様相を示したCLで表すことによって、このウィルスを意味するに至った手話の新語の形成は、世界各地のろう者自身のコミュニティの中で、(何かの委員会での協議等によるのではなく)自然な形で生み出され、そしてここで述べたような様々な発展を遂げている。それは例えば、手話の言語上の利き手の動きの上での変化のみであることは、いわゆるBattisonの優位性規則と呼ばれる(Battison 1978)手話の音韻規則にも適っている。Battisonの優位性規則というのは次のようなものである。

Battisonの優位性規則(Battison 1978)

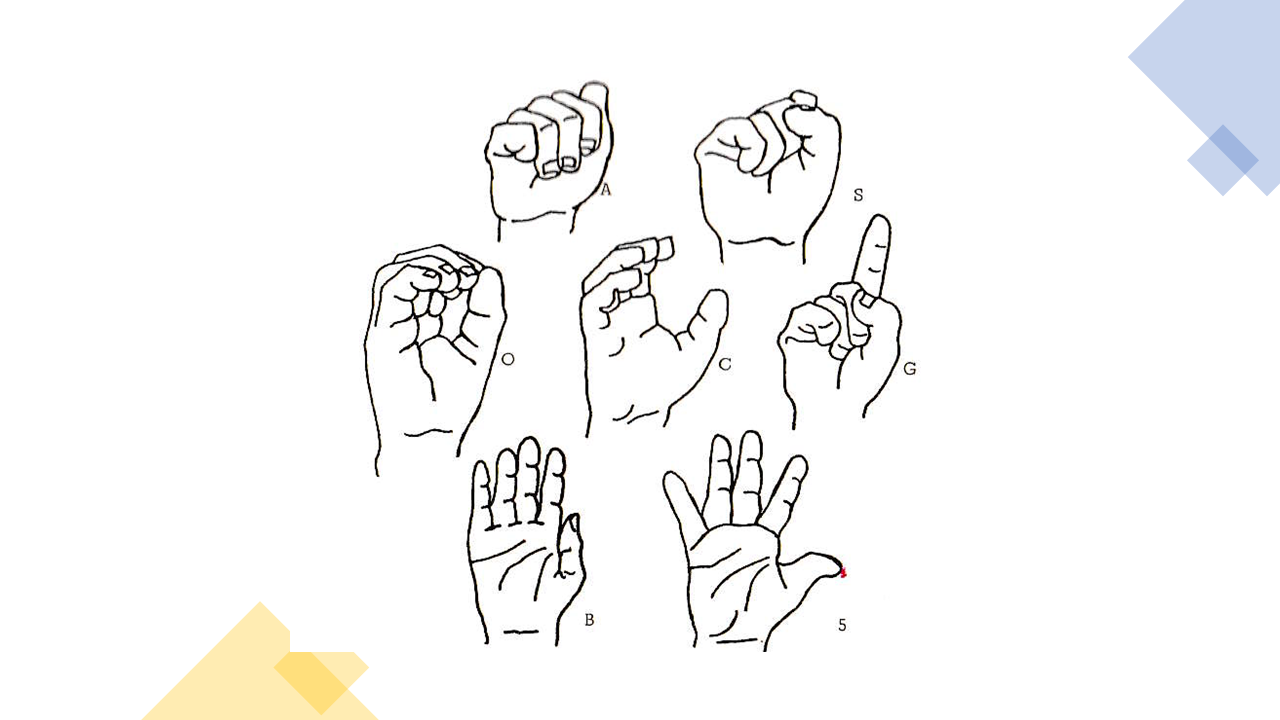

両手が異なる手型の場合、片手は動き、もう一方の手は受け身(あるいは主体的に動かない)でなければならない。かつ、受け身となる方の手型は、次の手型(図2)に限定される。

図 2 (出所:原大介(2009)「手話」今井邦彦編『シリーズ 朝倉<言語の可能性>2 言語学の領域(II)』朝安倉書店, p.82)

この規則をさらにソフィスティケイトし手話のプロソディック(韻律)状の制約にも言及したEccarius and Brentari (2007)にも適った変化である。

改訂優位性規則 (Eccarius and Brentari 2007)

(a) もし両手の手話を意識して表示される手指と関節双方の組合せ(手型)が同じではないなら、

(b) 一方の手の動きが能動的である一方で、他方の手は受け身でなければならない。

(c)

そしてこの手話の形(両手の意識して表示される手指と関節)では両手全体(両手の意識して表示される手指と関節の組合せの組)で、そこに見受けられる有標な音韻的構造は2つまでであり、この構造のうちのひとつは、受け身である方の手に属するものである。

手話のWell-formedness、言語的適格性がこうした変化でも保たれていることは興味深い。人工的に意図を持って作り出すのではなく、コミュニティ内での自然な発生と分化がここでは見られる。さらに最近では、アメリカ手話の中で、COVID-19 Virusと①-2Bの後、利き手の掌が非利き手を包み込むという新たな接辞が付加されるという変化も観察されている(動画7)。この新たな分化がどれだけ広まるのかはまだ分からないが、興味深い言語の発展である。

引用文献

動画

動画1 ②

動画2 ③

動画3 ①α

動画4 ①β-2B

動画5 ①β-1A

動画6 ③

動画7 ③

二度目の緊急自体宣言下の清涼剤

新型コロナの拡大は今も続いており、重症者の増加という事態、二度目の緊急事態宣言と、わたしたちの日常はこのウィルスに翻弄され続けている。加えて政府による諸対策も現状を見る限りは、うまく行っているとは言えず、この諸処で怨嗟の声が湧き上がりかねない状況への決定打とされるワクチン接種すら、果たしていつどのようになされるのか分からないとのことで、暗澹たる気持ちにもさせられている今日この頃である。

そうした中、立法府である国会を舞台に国民にとって清涼剤となるニュースが報じられた。

②の日経の記事にあるように、参院議院運営委員会の与野党理事が参加するバリアフリー化推進プロジェクトチーム(PT)が主体となって出てきた動きで、同チームで導入案が2020年6月16日に了承され、参議院事務局で準備してきたという。今、国会の参議院では、木村英子氏、舩後靖彦氏、横沢高徳氏という車椅子を使用する障害当事者が三名も議員となり、日本の憲政史上かつてない数の障害当事者議員が同時に活躍するという変化が起きている。かつて八代英太議員というやはり車椅子を日常的に使用する議員の当選により、議場入り口やトイレなどの改修が進んだ参議院において、今度は本会議場で車いすに乗ったまま登壇できるスロープも設置されるに至ったのである。

参議院における手話通訳配備

手話通訳については、記事によれば、国会の地下にある放送用の施設内に撮影用ブースが設けられたとのこと。議場内の音声にあわせて手話通訳を行い、本会議場の映像とともに配信される。2021年1月18日の菅義偉首相の施政方針演説から運用が開始され、21、22日の参院本会議の代表質問でも視聴できた。この手話の映像は、参議院のウェブページで配信され、各テレビ局にも希望があれば、無償で提供されるとのことである(ただし、2021年1月26日現在、この手話通訳設置を伝えるニュースで手話通訳の画像の紹介はあったものの、テレビ局の国会中継自体でこの手話通訳を利用したテレビ局はまだ出ていない模様である)。

実は国会中継については、従来、衆参両院が主体となった手話通訳の設置は行われておらず、ろう者も聴者同様、日本国民であり、納税者であるにも関わらず、彼らの政治的権利とも言える国会の様子を自分たちの言語でモニターするという当然の政治参加が保障されていなかった。それが参議院だけではあるが、ようやく実現したのである。

なお上記の報道を補足する形で、より詳細な情報を得られたので、以下ご紹介しておく。

参議院の本会議では、現在のところ、代表質問・政府四演説(四大臣) 1が行われる本会議に限定して手話通訳が付く予定とのことである。

手話通訳配備に先立つ本会議でのチャレンジ

一方でこれに先立つ2020年の11月末には以下のような興味深い動きもあった。

同議員については、メディアなどで報道されている通り、ろう者のご子息がおり、手話に関わる国会での諸活動でも知られているが、参院事務局によると、本会議での手話を使った質問は初めてで、質問の一部ではなく全体にわたって、手話を伴ったものは過去に例がないという。同議員はインタビューに答えて「多くの方々に情報保障という観点で、参院からバリアフリーをという気持ちで取り組みたい」と語ったという(⑤)

諸刃の刃としての議院内イニシアティブ−慣習という壁

これら2つの事例からはいくつかの興味深い示唆が得られる。上記の記事にもあるように今回のこの動きは、バリアフリー化推進プロジェクトチーム(PT)が主体となっている。すなわち、まず、これらの2つの動きは、法律、たとえば手話言語法のようなものを制定して動いたというものではなく、参議院内のイニシアティブから始まっているということである。

日本の議会では国会だけでなく地方議会においても、障害当事者議員が活動しようとしても、議場において多くのバリアが存在する。福島編(2005)の「政策決定過程への障害者の参画に関する研究」(p.131-p.161)にそうしたバリアについての具体事例が詳しく述べられているが、障害バリアフリーについての理解が進んだ現在であっても現実には多くのバリアがある。たとえば、過去に東京都内の区議から国政に挑戦した議員のインタビューでこのようなものがある(その後、落選した)。

このインタビューの後半(2分40秒前後以降)で、ITを用いたやりとりの様子が紹介されているが、このような機器の使用は当然のことのように許可されたのではない。むしろ

にあるように「従来の北区議会の規則では、議場へのパソコンや音声同時翻訳ソフト、音声読み上げソフトの持ち込みなどが全て禁止され、斉藤氏にとって大きな壁が立ちふさがっていた。」というのが実態である。

そしてこうした「大きな壁」を作ってきたのが、障害当事者が議員になることを全く想定しない中で、各議会で伝統的に形作られてきた議会規則であり、その問題については、先述の福島(2005)でも結論として述べられている。

これらの議会規則の壁というのは、言ってみれば、慣習法のような壁である。そして、参議院での変化についても国会法や参議院規則等を改正したわけでもなく、「参議院の情報公開の一環として取り組みを開始」したのだそうである。慣習や慣習法は、「情報公開」というイニシアティブのもと変わったという変化の在り方にここでは注目しておきたい。

いったん制度内に埋め込まれスタートすれば…

さらに興味深いことに、参議院の手話通訳者への支払いは「参議院と業務委託を結ぶ」ことで支払いをしているとのことである。いわば、参議院で大きな法改正や制度変更をすることなく、既存の諸支払いのひとつとして処理されていることも追記しておこう。これは官邸会見でも同様の手順が採られているようで、手話通訳者への謝金の支払い根拠法があるわけではなく、「総理の官邸会見、官房長官の会見はすべからく国民への情報保障の一環として行っている。また内閣官房が一社随意契約を結びお支払いをしている。」というのが、公式の見解であるという。

国会の運営は多くの側面で慣例主義が強く、これもまた法律以上に変えていくのはたやすいことではない。むしろ、法律以上に人の態度から来ているものであるだけに、それを変えていくための交渉は、通常の個人のイニシアティブではどうしようもないことがある。今回の変化は、手話通訳設置・運営の費用を含めた国会運営の予算を確保するという先例となった。このようにして法制定ではなく、むしろ制度の中で可能な先例を作っていくという戦略は、極めて日本的なものではあるが、実を取ったという評価ができよう。

参議院で始まったこのような変化は、今後、衆議院でも衆議院議員運営委員会でも手話通訳の配備について検討していく予定とのことである。参議院から国会全体に拡がっていく期待もできよう。今後こうした変化に注目すると共に、どのような形でこうしたイニシアティブを今後、起こしていけるのか、さらに詳細な情報収集と検討が求められる。

引用文献

はじめに-起きたこと

この連載でも取り上げた新型コロナは、さらに猛威を奮って続いている。その最中に首相のポジティブ度だけを頼りにしたかの感があった東京2020オリンピックが開催され、そして終了した。そうした中で鳴り止まぬ電話に必死に対応され、また担ぎ込まれる多くの感染者たちに昼夜を問わず対応されている医療関係者のみなさんに改めて、感謝の意を表したい。

ところでこのオリンピック、7月23日の開会式には数秒遅れて付く字幕こそ画面に表示されたものの、手話通訳がなかったという事実については、すでに多くの方々がメディアでの報道等を通じて接されたかもしれない。これに対して、SNSなどを通じて多くの抗議の声が拡散され、放送を担当したNHKにもその抗議の声が殺到した1。

Eテレという解決策

そしてこうした抗議の声を受けて、8月8日に行われた閉会式では、手話通訳がEテレで提供されることとなった2。また開会式についてもオリンピック期間中に手話解説を伴った特別番組が放送された3。開会式を解説した番組は総合テレビではなくEテレであった。しかし、それまでもEテレでは新たな試みとして手話を前面に出した番組を制作してきていた。そうした番組に出演していた江副悟史や佐沢静枝がその解説役を熱演し、好評であったという。たとえば、ツイッターで、「オリパラ反対のチキささ@c_ssk」は「優れた通訳者の存在はもちろん、Eテレが手話ニュース、みんなの手話、ハートネットTV、バリバラなどの番組を通して、様々な障害を持つ人にどう放送内容を伝えるか、通訳者の画面サイズから翻訳方法まで繰り返し試行錯誤してきた取り組みの集大成とも呼べる見事な成果でした。」とツィートしている4。一方、閉会式の手話通訳については少々、特記すべきことが起きた。

まず開会式の手話解説番組同様、こちらもEテレであったが、たまたま総合テレビで放送された同じ閉会式を中継する番組が台風情報に切り替わってしまったために、隣のチャンネルであるEテレをたまたま見た聴者の視聴者が大勢いた。そして画面に映る手話通訳を見て最初は事情がよく飲み込めなかったり、聴者の手話通訳だと勘違いしていたり、状況は様々であるが、彼らの通訳が手話ユーザーを中心とした通常の手話関連番組とは全く違った大きな層に注目された5。「絶対に今日のMVPは手話の人です」6や「いやほんとに手話の人の表情好き」7、「手話の人のおかげで普通のチャンネルに戻れなくなった」8といったツィッターで見られた声がこのことを反映している。偶然のこととはいえ、台風という自然の力とそれによって発生した放送法による緊急放送での閉会式中継の中断という、一種の「放送事故」である。この「事故」が多くの普段手話とは縁がない視聴者たちを手話のある世界に誘うということが起きたことは良しとしよう。なぜなら政府の記者会見等に手話通訳が付くようになり、それをニュースで見る機会が増えてきたとはいえ、依然として日本の多くの人たちにとって手話を見る機会は少ないからである。さらに彼ら通訳者が音声による解説がない間は、通訳の手を止めてオリンピックの放送画面を見つめたことについては、当初、想像していなかった「かわいい」という視聴者からの意外な反応があった。これは、解説音声がない間は当然ながら手話通訳も通訳すべき内容がないのであるから、その時の対応としてそうなっただけのことである。ただ、こうした視聴者の反応から、手話通訳を画面に入れることは、決して邪魔なものでも、特別なシーンでだけ提供されるべきものでもないという理解が広まり、手話通訳に対する心理的な壁は大いに下がったと考えられるからである。

Eテレという手話番組の知的蓄積

このEテレによる手話通訳については、すでにEテレで活躍していたろう者たちによって担われたという意義があったことも忘れてはならない。というのは、彼らが用いていたのは、日本のろう者のコミュニティで用いられている日本手話であったからである。そしてこの日本手話による通訳について「オリンピックの閉会式(Eテレ)に手話通訳が👏しかもろう通訳。とってもわかりやすい😊」9や「NHKのオリンピック閉会式ので初めてろう通訳さんが出てたけどめっちゃ分かりやすかった。ろう者だと手話の動きや表情がしっかりしてて見ててすぐ分かるのでよき。」10といった好意的な反応も多かったことで、今後、ろう通訳の認知と公的な場面での利用が広がることへの期待が高まったのではなかろうかと思われる。

このEテレでの閉会式の手話通訳の際の画面構成にも注目したい。Eテレの画面で総合テレビでも放送された閉会式の動画が8割ほどの縮小画面になり、それが左に少しずれた形で配置された。これにより、画面の右側に少し空きが生じる。この部分に、上記のろう通訳の面々が登場したのである。この右の空いた部分は画面の約3分の1ほどであるため、通訳者によっては、画面の高さの6割というかなり大きな手話通訳の大きさである。ちなみに通常、私たちが良く見る画面にはめ込まれたワイプと呼ばれる小さな枠組みの中での通訳は、大きくても画面の高さの2割未満の高さしかないので、その大きさが分かるだろう(図1)。

図 1(出所:

https://news.yahoo.co.jp/articles/ca9190f7c5cd108ccfecd41e99be8db2c752a42b)

ろう通訳として閉会式での通訳を担当したのは、ひとりは、NHK手話ニュースのキャスターにしてろう学校の先生、朝霞市ろう協会会長の戸田康之、二人目は、国立障害者リハビリテーションセンター学院手話通訳学科の教官にしてオンラインの手話講座でも手話指導などを担当する野口岳史、三人目は、EテレのNHKみんなの手話をはじめとする手話番組に出演している他、JSLTimeというオンラインで日本手話の普及動画などを担当している寺澤英弥。三人ともネィティブの日本手話話者である。

この三人を採用できたのは、恐らく手話ニュースや日本手話を語学番組として教えているEテレのディレクターなど制作陣が集まり総力を挙げたプロジェクトが急遽立ち上がったためと思われる。上述のほぼ理想的と言って良いほどの大きさでのろう通訳を組み込んだ画面構成もそうした過去の蓄積があって実現したのではなかろうか。長いこと、ろう者の側からはもっと手話通訳画面を大きくして欲しいという要望は出ていた。しかしワイプ埋め込みという右下の小さな画面の中だけの手話でしか従来実現できていなかったのが、日本の現状である。ところが、今回、このような大きな画面構成で、実現できた背景には、オリンピックでの閉会式の手話通訳付き放送を急遽放送しないとならないというNHKにとってのピンチが一転、チャンスになったということなのではなかろうかと思われる。もちろん、このチャンスがこうした大きな通訳画像の実現として形をなすことができたのは、先にも書いたEテレでのろう者が主体となった手話の番組の蓄積のお陰だろう。

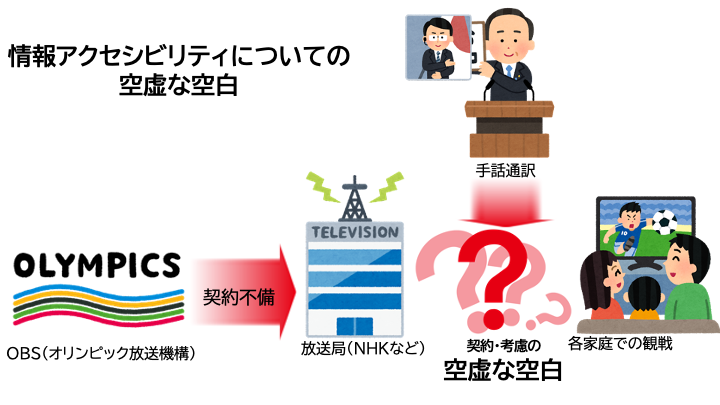

見えてきた空虚な空白

ところでこの東京オリンピック開会式に手話通訳がなかったことで、SNSを中心として湧き上がった声により、当事者団体や関連団体からの要望に対して、当初、NHKが出した回答を見ると若干、気になる部分がある。それは

オリンピックの開会式や競技映像などは、IOC=国際オリンピック委員会の関連組織であるOBS=オリンピック放送機構が中継映像を制作し、全世界の放送権保有者に提供しています。

NHKも提供映像をそのまま使い開会式中継を行いました。そのため、手話通訳を付与することができませんでした。 (NPO法人インフォメーションギャップバスターからの要望書に対するNHKの回答より)11

当事者の全国組織、全日本ろうあ連盟も「東京2020オリンピック・パラリンピックの開閉会式の放送への手話言語通訳の付与を求める要望」をNHKに出しているが、それに対するNHKからの回答12では、実はこの文面は見受けられない。

この文面では、NHKが手話通訳を開会式の放送に付けられなかった理由として、OBSによる中継画像を放送していたからという説明がなされている。いったいどういうことだろうか。最後にこの問題を少し考えてみたい。

周辺情報やこれらから察するに、開会式(に限らずオリンピック)の映像は、このOBSが撮影・制作し、それがNHKをはじめとした各国の放送局によって購入されるという仕組になっているようである。東京都とIOCとが結んだオリンピック開催のための契約書Host

City Contract 2020は、東京都オリンピック・パラリンピック開催事務局のHP13で見ることができるが、そこにあるOBSの役割についても

全てのオリンピック式典に関する要件CER07-OBSとの調整-式典の進行状況と進展についてOBSと協議し、協力する。OCOGは本文書内に記載されたOCOGの要件に従って式典を演出する責任を担い、OBSは式典の放送内容に関して最終的な権限と統制権を持つと了解されている。

とあり、OBSの権限がかなり大きいことが分かる。なお、ここでCERは式典に関連した条項ということであり、OCOGとは、組織委員会のことである。さらに、

開会式と閉会式に関する要件

CER08-開会式と閉会式に関する要素の承認-開会式と閉会式に関する以下の要素を承認のためにIOCに提出する。

- ─オリンピックプロトコールの要素の統合を含む、開会式と閉会式のコンセプトに関する最初のプレゼンテーション。

- ─演出予算、詳細な演出スケジュール、スタッフ/演出計画を含むマスタープランに沿った、開会式と閉会式に関連した詳細な独創的コンセプトとオリンピックプロトコール要素。

- ─選手のための詳細な運営プラン

- ─開催国言語(フランス語または英語以外の場合)による行進順序─詳細かつ完全な最終台本。

以降の版は全て、変更箇所を明確に示して提出するものとする。

となっている。このCER08は式典(開会式や閉会式)に関わるプランについての条項であるが、この契約全体を読み通してみると、使用する電力から撮影機器の設営、照明の設計、そして映像スタッフの宿泊場所、OBS専用カフェテリアとそこでの水道や電気料金の負担のことまで非常に細かく規定されており、日本でNHKが放送する際にもこの契約に縛られることは想像に難くない。

苦慮するNHKと「空虚な空白」

こうした契約があることと、先のNHKからの回答を合わせて考えて見ると、見えてくるのは、手話通訳を入れて欲しいという日本国内からの要望に対して、NHK側で、まず調整しないとならない、さらにその調整の難しさを感じたのが、このOBSとの契約の内容に違反しないかということと、OBSと具体的にどのような調整をしないとならないかという懸念であったろうと思われるのである。

ところが一方で、この契約には、非常に事細かにあれこれと決められているのにも関わらず、手話通訳を含む情報アクセシビリティについての既定はただの一語も含まれていない。これだけ詳細に事細かに決められている一方で、障害アクセシビリティという、国連障害者権利条約で様々な国際的な規程の前面に出てきた問題は、等閑に付されているのである。障害アクセシビリティの問題は、当事者たちにとっては、長年にわたって要求してきた切実な問題であるが、その他の多くの国際的な取り決めや契約同様、ここでも殆ど真摯に検討されてきていなかったことが分かる。

では、障害や障害者のことがオリンピックでなおざりにされていたのかというと、そうではない。会場や選手達への対応などの側面では、オリ・パラ事務局は、8回ものアクセシビリティ・ワークショップを障害当事者団体などを招いて開催している14。そして東京2020アクセシビリティ・ガイドラインという障害アクセシビリティについてのガイドラインも作成している15。そして手話通訳についてもこのガイドラインの中で、

2.2.2.7さらなるアクセシビリティ対応策

観客体験を充実させるための付加的なアクセシビリティ対応策には、以下が含まれる。

>ビデオスクリーンまたはスコアボードが使用されている場合は、リアルタイムのオープンキャプション

>手話通訳

>実況解説放送サービス

と述べられており、無観客での開会式とはなったが、会場にあったスクリーンに手話通訳が映っていたのは、これを反映させたためだと思われる。

手話通訳については、同ガイドラインでは、

2.4.6.6手話通訳

手話通訳はろう者、難聴者双方の役に立ち、主なセレモニー、授賞式、コミュニティ活動あるいはその他公式イベントなどで検討すべきものである。その場合、国際手話による情報提供も検討することが望ましい。

通訳者はステージに立つか、楽屋で動画を撮影してビデオ画面に送信する。(できれば無地の明るい背景の前に立つ)楽屋で通訳を行う場合、舞台上で何が進行しているかを正確に描写するため、大型モニターを用意する必要がある。

会議、セミナー、その他観衆の少ない活動では、特定の人がろう者または難聴者であるとわかれば、当該人物の手話通訳者が認められる(同行を申請し、本人が伴った場合)か、当該人物のために手話通訳者が手配される。(当該人物が主催者に招待された場合)

というさらに細かい規程がガイドラインに記されている。しかし、ここで考慮されていたのは、会場にいる観客を想定した手話通訳の整備である。このガイドラインには、TV放送の際にどうするかについての条項はこれまた一語もない。

おわりに-空白を埋めるべきもの

こうして見てくると、問題の根底に何があったのかが見えてきたと思う。すなわち、障害アクセシビリティについての想像力の欠如と、時代に対応していない契約である。障害アクセシビリティの考慮はされてはいたが、無観客となったことでさらに力を入れられるべきである放送におけるアクセシビリティへの考慮と配慮が、オリンピックを主催する側に全く足りていなかったということである。もちろん、無観客での開催ということが急な状況であったという言い訳をする向きもあろう。しかしながら、それでもオリンピックにおける放送というメディアの使い方とその果たす役割は、今回の東京オリ・パラでいみじくも明らかになったように巨額の放送権料を背景にして、大会毎に巨大なものになってきていることを忘れてはならない。つまり、オリンピックは放送あってこそ成り立つものであって、無観客かどうかという問題は言い訳としては成り立たないのである(図2)。まず第1に障害アクセシビリティについてハンドブックで細かく規定しているのに、放送における障害アクセシビリティは、このハンドブックでも空白のままであった。そして二番目に放送に関する契約でも障害アクセシビリティについての言及が皆無だったという問題がここで明らかになった。

図2(筆者作成)

今回の一連の事件を通じて、放送における障害アクセシビリティというこれまで問題として取り上げられにくかった課題が、新たな側面を得て浮かび上ったことになる(図3)。かなり単純化して言えば、OBSからの映像素材をただそのまま放送すれば良かったNHKは、その責任において字幕や手話通訳といったすでに社会的コンセンサスを得ている情報アクセシビリティ対策を放送時に考慮しないではいられなくなってきているということである。そして開催地の政府はIOCとの契約において、従来の契約を下地とした新たな契約案を作成するにあたって、こうした障害アクセシビリティという障害者権利条約のある新時代の契約をも新たに盛り込む努力をしないとならないということである。

図 3(筆者作成)

最後にNHKのEテレが今回の事態に対して、こうした難題がある中で、Eテレの判断として手話通訳をろう通訳という非常に先進的な形で実現させ、それまでの地道な経験を最大限発揮した放送をしたことに対しては、大きな賛辞を送りたい。そして今回のこの対応が、たまたま起きた一時的な対応として終わってしまうのではなく、上に書いた新たな時代に即応した諸制度作りの際の土台として大いに活用されることを願いたい。まだ問題への気付きは始まったばかりだからである。

とにかく忙しかった2022年

前回が2021年の8月なのでそれから一年と半年近くが経ってしまいました。連載なのに遅筆で言い訳のしようもありません。

でも書かせて頂くなら本当に2022年は忙しかったです。まず春に定年を迎えて退職しました。定年退職したのに忙しい?と思うかもしれませんが、そうなのです。退職して、引き続き同じ研究所に非常勤嘱託という立場で再雇用。これがくせ者でして、月給は何十年も前の就職したての頃と同じくらいの金額になり、退職経験がある方は皆さんご存じだと思いますが、税金だけは前年度の所得に応じた金額を源泉徴収されるので、突然激減した額が源泉徴収でさらに半分になり、殆ど貧困世帯なみの所得になりました。ですのでそれだけではやっていけず、非常勤の仕事を他にも三つやっていた(大学の非常勤講師です)おかげで、なんとか食いつないできました。

そして本職の非常勤化というのも私のような研究職だと他の選択肢がないのですが、週の勤務時間が29時間以内でないといけないのです。そして残業は原則として認められず、認められたとしても週に1時間だけ。さらにひと月あたりの勤務日は15日までという制約もかかったりして、その限られた時間内にこれまでと同じ研究会の主宰や研究論文執筆などをこなさないとなりませんでした。やらないとならない仕事の量は全く減っていないので、それを短い時間ないにこなさないとならないという状況の中、むしろ労働強化になったというのが実際のところです。

仕事でこんな大変な状況になったのにも関わらず、住んでいるマンションでは管理組合の前の理事長から次の理事長をやってくれと頼まれ、4月から理事長。毎月の理事会を仕切り、議論があっちにこっちにいくのを整理しながらなんとか決めなければいけないことを決めるように議論を持って行く。それを地域の公的派遣の通訳の方(仕事の時にお願いをしている学術通訳の方々とはまた違うコミュニティ通訳の方々)を介して、実施。これはかなりの精神的ストレスとなり理事会が終わった後は疲れ果てて、その日はもう他の仕事はできなくなる有様でした。

研究会や学会も

そうした中、年度末には、主宰している研究会で原稿を書いて頂く方々の中から二人もが精神的にダウンして原稿が締め切り日に提出されず、それをどう収拾するかで職場の各部門と折衝するというおまけまでついて本当に大変な毎日でしたが、それもなんとか少しだけ先が見えてきて、マンションの管理組合の最後の理事会も終えてあとは総会だけとなったのが現在の状況です。

そんな毎日の中、私のメイン学会である国際開発学会の大会で「中東の『障害と開発』」の特別セッションを、職場における昨年度までの研究成果をもとに開催し、また別にメイン学会の日本手話学会では日本手話の関西変種(つまり方言)の興味深い事例について報告をしました。これは今月の社会言語科学会でもさらに突っ込んだ言語学的分析を報告する予定です。他にも職場ではイスラエルの「障害と開発」の研究者の先生と日本の研究者とを切り結ぶ国際セミナーを開催、REDDYの松井先生にもご講演頂きました。他にREDDY自体でも「障害と開発」に関わる他の先生の講演の企画と司会もやりました。自身も大きな講演として1月に250人規模のオンラインでの講演で日本手話のRSとCLについて自分の過去の研究をもとにした講演をし、先週の日曜には「社会科学、障害学、ろう者学-その系譜と展開」という参加者450人というオンライン・シンポジウムでの基調講演と休む間もありませんでした。

海外調査に行けないという雑感

そんな2022年度でしたが、実は私の仕事上のデータ収集のメインである海外調査が一度もできずじまいのまま終わりそうです。もちろん大きな理由は新型コロナですが、渡航先の現地が割と大丈夫そうになって行こうとすると日本の新型コロナが流行期に入って、渡航して良いものか分からないという状況になりました。日本と現地と両方の感染状況を見比べながら渡航は考えないとなりません。特に現地でインタビューをする相手の皆さんは障害当事者の皆さんであることも多いので、私が感染源になってもいけませんし、現地で感染して病院やホテルで帰国延期の待機になってもいけない。けっこうこれはシビアな条件でした。新型コロナだけでなく、アフリカのウガンダについては一時、エボラまで発生して、現地情報がメディアくらいしかないのでちょっと待てなどと思っているうちについに年度末で原稿書きに集中しないといけなくなってしまいました。そんな感じで結局、どこにも行けずじまいというわけです。

海外調査というのは、体調の管理も必要ですし、飛行機という閉鎖空間に滞在することになるので換気はされているといってもそれでも一時期は搭乗客の多くが感染してしまったケースもあったりで、とにかく長時間のフライトがある場合には気を遣うことになります。現地に到着してからも新型コロナのような感染症の時期の渡航などの経験がないので、自分の体調も大丈夫だという状況じゃないとなかなかいけません。でも職場同僚も含め行っている人は行っているし、行っていない人は行っていない。職場でもフィリピン・プロパーの研究者はだれもまだフィリピンに行っていないという状況です(ただ不思議なのは、フィリピン・プロパーではない人は数は少ないですが行っている人もいるので、もしかしたら街中で調査をするような私のパターンとは違って、大学や研究所など特定の場所だけで仕事ができる方が行かれたのかもしれません)。

おわりに

エッセィというと2つの意味があるようで、論文のように堅くない文をさして言うケースと論文もエッセィというケースと両方があるようです。これまでの連載はどちらかというと後者の感じで書いていましたが、今回は前者のイメージで書いてみました。どうかご容赦ください。

政府がマスクの規制などを緩めるそうですから、それでも再度の流行ということにならず、ウィルスも弱毒化して少しでも2019年頃の状態に戻れることを祈るばかりです。

エッセイのご感想がありましたらフォームより送信ください。