イラスト:小林エリコ©

2年前、埼玉県社会福祉協議会から講演依頼が来ました。

「救護施設の職員向けに話をして欲しい」とお願いされたのですが『救護施設』という初めて聞く単語に戸惑ってしまいました。私は障害当事者で、福祉制度を利用しながら生活しているので、ある程度のことは知っているつもりでした。

こちらからどんな施設なのか尋ねると「他の施設では受け入れが難しい方が入所されています。身体障害者や知的障害者、重複障害者の方がいますが、精神障害者の方が一番多いです」という答えでした。

依頼を受けた後、救護施設についての本を読もうと思い調べたところ、すぐに手に入りそうなものは二冊しかありませんでした。

電話で講演依頼を受けた時「救護施設はあまり有名ではないので」と小さな声で話していたのを思い出しました。

講演はコロナ禍ということもあり、オンラインでの開催になり、職員の方のお話を聞くことができないまま、パソコンの前で行いました。

講演は無事に済んだものの、心の中で救護施設のことが、ずっと引っかかっていました。

東京大学の松井研究室に呼ばれ、研究テーマを決める際、精神科医療で問題とされている身体拘束や精神障害者の就労問題について案を出しましたが、救護施設も入れました。

松井教授は私が書いたテーマを見て「救護施設は初めて知った」と言い、研究するなら人があまりやっていないものが良いので、救護施設が研究テーマに決まりました。

方法は入所者に来歴についてインタビューをして、それを私が読みやすくまとめるという形になりました。

世の中には様々な福祉施設と福祉法がありますが、それらを駆使しても受け止めきれない人が出てきます。

その受け皿が救護施設になります。身体障害者や知的障害者の方の施設はあるものの、精神障害者の施設はあまりないため、救護施設に精神障害者の方が多いと見受けられます。

施設の方は特に依存症の方が多いとお話しされていました。

研究には東京の東村山にある村山苑さんにご協力いただけることになりました。

ただ、心配だったのは、利用者さんがどこまで話してくれるかということです。

施設の方も利用者さんの過去を全て知っているわけではなく、利用者さんも人に話したくない経験があります。

研究に協力してくれる方を探すために、村山苑で小さな講演会を開催しました。

十数名の参加者の前で、私は自分の経験を話しました。

父親がアル中で、家で暴力を振るっていたこと、兄からの暴力、学校でのいじめ、卒業後は過重労働で自殺未遂をし、精神病院に入院したこと、そして生活保護受給。話しながら私は不安でした。なんだかんだ言っても、現在私は働いており、施設では暮らしていない。

その予感は的中し、1人の女性が「なんだかんだ言っても、今はいいじゃないか!」と大きな声で言いました。全くその通りでした。泣きそうになりながら私は答えました。

「確かに、私は皆さんからみたら恵まれていると思います。でも、私もどん底だった時は、一生生活保護だと信じていたので、今、こんな未来が来るとは当時、全く予想していませんでした。それに、確かに働けてはいますが、今後も働き続けられる保証はないです」

私は頭を下げながら、彼ら、彼女らの声を聞くことの難しさを知りました。

それでも、私に共感してくれた方が数名いて、研究に協力してくれることになりました。

研究のための書類を書き、審査が通り、やっとインタビューを始めることができました。

現在、男性三名へのインタビューが終わりましたが、彼らの口から語られる言葉は実に豊かであり、この社会の残酷さを教えてくれました。

この体験を自分の筆で書き記し、たくさんの人に伝えることが、今の自分にできる最良の仕事だと信じています。

小林エリコ

幼少期から学生時代

「なまいき言うんじゃねえ! 婿のくせに!」

じいちゃんのしゃがれ声が家中に響く。

「うるせえ! 文句があるならいつだって出て行ってやる!」

それに対抗して父ちゃんも声を張り上げる。

僕は恐ろしくて二階の子供部屋に逃げ込み一人で震えていた。

大人の怒鳴り声を聞くと、体の緊張感が強くなり、筋肉は石のように固くなる。

床下から聞こえてくる罵声は自分に向けられたものではないけれど、まるで僕が怒られているみたいだ。

小一時間ほどすると声は収まり、しばらく経ってから二階に母ちゃんがやってきた。

枕もとで絵本を読んでくれる母ちゃんの声を聴いていると瞼が重くなり、次第に眠ってしまった。

僕の家は八人と大家族だ。

母方の曾祖母と祖母と祖父。母と婿入りした父。兄と姉、そして僕。

「昨日はよく眠れたかい」

ばあちゃんはとても優しい。いつも僕を気にかけてくれる。

「うん、眠れたよ」

朝の時間帯はせわしない。

ご飯に目玉焼きを載せて醤油をかけたあと、黄身をつぶして口にかっこみ、みそ汁で胃に流し込む。

「いってきます!」

バタバタとランドセルを背負って玄関を開けると、登校班にはいつもの顔ぶれが並んでいる。

「なあなあ、カブトムシ捕まえた?」

登校班の男子が声をかけてくる。

「うん! 昨日は二匹捕まえたよ」

僕は父ちゃんと一緒に毎晩、街灯の下へ、カブトムシを捕まえに行っているのだ。

女子たちは僕らの話に興味はないらしく、二つ並んだ赤いランドセルは昨日見たテレビの話で盛り上がっていた。

「光GENJIのかー君、本当にかっこいいよね~!」

「新曲、また一位だよ!」

そんなことをしているうちに学校に着いた。

今日も楽しい一日が始まると思うと、興奮と期待で胸がいっぱいで、自分の内側にキラキラしたものがたくさん溢れてくる。

休み時間は友達とドッジボールをして、給食の時間はおしゃべりしながらコッペパンをちぎって食べた。

授業が終わると、野球クラブに向かい、グラブをはめてチームメイトとキャッチボールをする。

スパーンといい球が手のど真ん中にくると、ピリピリして気持ち良い。

そのあとは練習試合をして、クタクタになって帰路に着く。

「ただいまー」

家について、ランドセルを置き、居間に行くと、母ちゃんは台所で夕飯の支度をしていて、じいちゃんは大相撲を見ていた。

僕は二階へ行って、ゴロゴロしながら漫画本を読んで時間をつぶした。そのうちに他の家族も帰ってきた。

「ごはんができたわよー」

母ちゃんに呼ばれて一階に降りる。今日は大好物のカレーライスで思わず笑みがこぼれる。

「またカレーかい。前の週もカレーじゃなかったか。誰かさんの給料が少ないせいかね」

じいちゃんが意地悪な愚痴をこぼし始めた。

「カレー、美味しいけどね。文句を言うのは洋子に失礼だろ」

洋子というのは僕の母ちゃんだ。

「ああ?ここは誰の家だと思ってんだ! 文句があるならお前こそ出ていけ!」

男二人の口げんかに僕の心臓はギューッと縮こまる。

早く終わってくれればいいのにと願いながら、スプーンを動かしてカレーを口に運び、水を一気飲みすると急いで二階に避難した。

このころから、人と接するときに過剰に緊張するようになり、それと同時にテレビでは刺激の強いものを好んで見るようになった。

プロレスのデスマッチが始まるので、テレビのチャンネルを合わせる。

画面の中ではレスラーたちが有刺鉄線に囲まれたリングに打ち付けられ、肉体から血が飛び散る。

五寸釘を打ち付けたバットがうなりを上げて相手の顔に命中する。

F1のレースもお気に入りで良く見ていた。

レーサー達は、スピードを追求するため事故が度々起こり車体は大破し炎に包まれる。

そうやって過激で過剰なものに触れている時は、じいちゃんと父ちゃんの喧嘩の恐怖や人と接するときに起こる緊張がいくらか気にならなくなった。

中学生になった。真新しい学ランに腕を通し、金ボタンを閉める。

中学に入ると学校の雰囲気ががらりと変わった。

先輩後輩の上下関係が生まれ、廊下ですれ違う時には挨拶をしなければならない。

女の子たちは急に色めき立ち、教室の隅っこでこそこそ内緒話をしているかと思えば、急にキャーキャー騒ぎ出す。

人見知りが激しい僕は新しい環境に馴染めないでいた。

自分が周りの人にどういう風に見えているのかと気になってしょうがない。

クラスメイトに話しかける勇気もなく、休み時間は黙って自分の机で過ごした。

給食の時間になり、箸を手にするが震えてうまく口に運べない。

しかし、食べないのはもっと変なので、むりやりご飯の塊を口に押し込む。

自分の咀嚼音が隣の人に聞こえていないだろうか、飲み込むときはどうすればいいのか。

食べることに関する自分の動作一つ一つが周りの人に監視されているみたいだ。

しかし、もっと嫌だったのは、国語の時間の朗読だった。

先生に指されて席を立つとクラスメイトの視線が突き刺さる。

心臓が早鐘のように鳴り、震える手で教科書を持ち、口を開くがその声はみっともなく震えていた。

僕の声を聴いて教室のあちこちから笑い声が聞こえる。

もうこんな思いはしたくない。その後、お腹が痛いとか熱があると言ってずる休みをして、家でぼんやりとテレビを見ていた。

僕はまるでカタツムリのように体を巻貝の奥に引っ込めてそこから出ないことに決めた。

そして、この頃から僕に性的コンプレックスが芽生え始めた。

恥ずかしくて誰にも相談できず、一人で抱えて悶々とするだけだった。

他人からしたら小さな悩みだが、思春期を迎えたばかりの僕には大きな悩みだった。

あまり中学校へ行かなかったので、成績は芳しくなかったが、高校には進学できた。

しかし、その高校は信じられないくらい荒れていた。

授業の時間になっても席に着かず、ほかのクラスへ行ってしまう者もあれば、教師に野次を飛ばす奴もいた。

驚いたのはクラス内で堂々と煙草を吸いだし、誰も注意しなかった時だ。

午前の授業が終わり、話ができるクラスメイト数名でお弁当を広げる。

少し緊張しながら箸で卵焼きをつまみ口に入れた。

何回か咀嚼してごくりと飲み込む。環境が変化した影響なのか、緊張しないで普通に食べることができた。

しかし、朗読恐怖症はまだ続いていたので、授業で朗読の順番が回ってきそうなときは、仮病で学校を休んだ。

タバコの煙と下品な噂話、誰かが誰かを殴ったとか、盗んだとか、先生の車をパンクさせたとか、そんな荒れ果てた高校で僕は三年間を過ごし、卒業後は上京してマルチメディア系の専門学校に進学することにした。

初めての上京

目を覚ましてカーテンを開ける。

進学のために吉祥寺のアパートを契約し、両親に手伝ってもらって家具や家電を揃え、食器は実家から少し持ってきて、足りないものは駅前で購入した。

自分で選んだマグカップにお湯を注ぎ、ティーバッグを入れて、コンビニで買ってきたパンを食べながら自由をかみしめていた。

もう、じいちゃんと父ちゃんの争いの声を聴くことはない。

そう思うと体の内側からエネルギーが湧き出てくる。

明日からいよいよ授業が始まる。

春の日差しはまぶしく、目を細めてベランダから空を見上げる。青い空に白い雲がたなびいていて、どこからか、チチチと鳥のさえずりが聞こえる。

空にしたカップをテーブルに置き、両手を上げて伸びをした。

学校が始まると、中学時代の対人恐怖に襲われた。

友達をうまく作れない上に、人前での緊張も強く、授業中に回答を求められて席を立つが、頭が真っ白になって何の言葉も出てこない。

教師は呆れた顔をして、着席を促す。

学費は親に出してもらっていたが、一人暮らしの生活費は自分で稼ぐことにしたので、夜は警備員のバイトをした。

基本的に立ちっぱなしだが、突然上司に呼ばれて椅子や重いものを運ぶことがあり体力的にきつい。

男ばかりの現場のせいか、性格がきつい人や会話しにくい人も多く、なかなか馴染めない。

一晩明けて、鉛のような体を引きずって学校に行くものの、人からどう見られているかが気になるし、疲れもあって授業に集中できない。

たまの休みは一日中寝て過ごし、学校への足は次第に遠のいた。

なんとなく、自分はもうダメだと分かり、誰にも相談しないまま、専門学校は三か月で自主退学した。

学校を辞めたことを親に話す気持ちにならず、僕は東京での生活を続け、お金のために警備員のバイトを継続した。

暑い夏の日も、長袖長ズボンの着用が義務付けられているので、体は汗でじっとりと濡れていた。

シフトは不規則で夜勤もあれば早番の時もあり、生活リズムは完全に狂ってしまった。

そうやって稼いだバイト代も家賃と光熱費を払うと少しも残らない。

自分はなぜ東京にいるのだろう、この先何がしたいのだろう、一生この生活を続けていくのだろうか。不安は後から後から波のように押し寄せる。

自分の人生で良かったのは小学生の時だけだった。

あの頃は遊ぶのが大好きで『遊びの王様』と友達に呼ばれていた。

なのに、中学に入ってからは一気に落ちた。

人の目が気になり、まともに話せず、ものを食べることもできない。人が怖いのに、一人でいることが寂しくて耐えられない。

憂鬱な時はデスメタルやブラックメタルをよく聞いた。

耳をつんざくギターとボーカルのデスボイスを聞いていると、今の自分の状況とリンクして気持ちが落ち着いた。

そうやって、孤独な日々をやり過ごしていたが、長くは続かず、一年半後には逃げるようにして仕事を辞めた。

職を失ってから、四畳半一間のアパートで引きこもる日々が始まった。

いくばくかの貯金もあっという間に底をつき、お腹が減るとコンビニの弁当を万引きして食いつないだ。

うつが酷いせいでゴミを捨てることができず、弁当箱からはウジ虫が湧いていた。

寂しさに耐えられず、救いを求めるようにダイヤルQ2に電話をし、見知らぬ人との刹那的な会話で孤独を癒すようになった。

しかし、利用料金がまたたく間に膨れ上がり、家の中にあるものを売ってお金に換えていたが、売るものがなくなり、仕方なく街金に手を出した。

そんなとき、スポーツ新聞で高収入を謳う仕事を見つけた。

そこの番号にダイヤルし、仕事の説明を聞きに新宿歌舞伎町の二丁目に行く。

雑居ビルに店舗を構えるその店はゲイ専門の風俗店だった。

少し悩んだがこの仕事をやることにした。

なぜなら、異性愛者の僕が男性に体を売ることは最高の自傷行為であり過剰で過激な行為によって自分の過緊張をごまかすことができると考えたのだ。

瞼の裏には血しぶきを上げるプロレスラーと目の前を光のように駆け抜けるF1カーが浮かんだ。

店長に写真を撮られて、源氏名をつけてもらい、研修を受けた後、店のボーイとして働き始めた。

新人とあって、客がたくさんつき一日で五人の相手をした。ただ、この仕事は客を取っても一回のプレイはたった一万円で、店の取り分は四千円のため、たいした儲けにならない。

客が付かない日は待機部屋で男娼仲間と雑談し、タバコを吸って過ごした。

ボーイ達はゲイの人もいたが、僕のようにノンケも多かった。

働き始めてからアパートに帰るのがめんどくさくなり、使っていないプレイルームで同僚と雑魚寝した。

タバコを吸いながら横になっていると、同僚がニヤニヤしながらしゃべりかけてきた。

「ねえ、お前ってさ、覚せい剤やったことある?」

急な質問にドキリとした。

「えー、ないかな」

正直に答えた。

「今、持ってんだけどさ、やってみない?」

びっくりしたが、好奇心のほうが勝ってしまった。

「一回くらいならいいかな」

すると同僚は慣れた手つきで注射器を僕の左腕にプスリと刺し、押子を少しだけ引いたあとクスリをゆっくりと注入し、すっと針を抜く。

しばらくすると、もやがかかっていた意識がクリアになり、気持ちがスッキリした。

同僚にビリヤードに行こうと誘われて、クスリをキメたまま街を歩くとふわふわして宙を歩いているようだった。

歌舞伎町にあるプールバーに行き、カクテルを片手に台へ移動する。

「ビリヤードってやるの初めてなんだよね。ルールを簡単に教えてよ」

キューの握り心地を確かめている同僚に尋ねる。

「ナインボールが簡単だからそれを教えるよ。その名の通り9番のボールをポケットに落とした方が勝ち。ポケットって台の隅に空いてる穴のことね。まず、俺がブレイクショットを打つから、転がった球の中で一番小さい数字を手玉にして打つ。他の数字のボールがポケットに入ったらもう一度打てる。どこにも入らなかったら自分の番は終わりってとこかな」

一息で説明を終えるとキューを片手に上半身をかがめてブレイクショットを打つ。

カン、カン、カン、と高い音が響き、ひし形に並べられた球がバラバラになった。

「ほら、やってみ」

同僚のフォームを真似してキューを握り球に狙いをつける。

意識を集中すると、周りの雑音がフッと消え、球とポケットしか見えなくなった。

シンとした静寂が体を包み込んだ瞬間、稲妻が体を走り抜け、体が勝手に球を鋭く突いた。

カン! カン! カン! カン! カン! カン! カカカカーン!

僕が突いた球がほかの球を弾くと、それに呼応するようにすべての球に当たり、一瞬にしてすべてのボールがポケットに落ちた。

「うわ! マジウケる! キマリまくりでしょ!」

同僚は腹を抱えてゲラゲラ笑っている。僕も覚せい剤のヤバさに大爆笑した。

僕の店は店舗でのプレイもあるが、客の要望によってはホテルに行くこともある。

店外は怖いのであまり行きたくない。

どんな人が出てくるか分からないし、密室で恐ろしい目に遭う可能性もある。

今日の客はホテルを指定したので、店から車を出してもらい現地に向かう。

いい客だといいけれど、と考えながらドアを開けたら、テレビでよく見る超有名芸能人が出てきて心臓が止まりそうになった。

驚きと同時に「ほらみろ」と心で声がした。みんな、カッコつけて、清潔ぶっているけど、本当はこんなに汚いんだ。

生活をなんとかしなくてはと考えつつ、今の状況を好転させる術が見つからない。

精神的に苦しくなった時、同僚にクスリを売ってもらおうとしたが高額のため諦めた。

親からは時々電話がかかってきた。

さすがに二丁目で体を売っているなどと言えず「元気にやっている」と答えた。

しかし、電話料金を滞納し続けたことで、連絡がいってしまい、田舎から両親が上京してきた。

四畳半の部屋は荒れ果てて異臭が漂い、流しには大量のカップ麺やお弁当の空箱が山積みになっていた。

ただ事ではないことを察知した両親に説き伏せられ、半ば強制的に田舎に帰ることになった。

帰省、処方薬依存への始まり

まだ二十二歳なのに、僕の人生は終焉を迎えていた。

うつが酷く、体中がギシギシと痛み、寝返りを打つのもしんどい。

最後にお風呂に入ったのはいつだっただろう。

でも、誰にも会わないんだから入らなくてもいいんじゃないか。キレイだって汚くたって同じだ。

東京のアパートは両親が引き払ってしまい、積み重なった借金も全て返済してくれた。

僕は結局大人になれなかった。

自分の人生の責任すら取れないのだから。

家にあるパソコンを立ち上げてインターネットを閲覧して時間をつぶす。

この頃はテキストサイト全盛期で、個人が自分のサイトを立ち上げて文章を載せていた。

南条あやのように自傷行為や精神科病院入院の体験をアップしている人がちらほらおり、それに自分も感化されて手探りでサイトを作り、細々と運営を始めた。

いつも、コメントを残しているサイトに自分のURLを貼って宣伝をしたら、少しづつアクセスが増え、その数に一喜一憂した。

まめに日記を更新し、読者との交流にどっぷりと浸るようになった。

そして、この頃、僕は精神科でもらった処方薬をため込んで一気飲みするようになった。

なくなったらサイトで知り合った友達から譲ってもらった。

サイトでやり取りしているうちに仲の良い女性ができた。

何回かデートを重ねてホテルにも行った。ただ、その女性は結婚していたので、僕との関係は不倫ということになる。

ある日、都内の喫茶店でいつものようにデートをしている時「ねえ、テレビで『人妻不倫特集』の出演者募集をしているんだけど、一緒に出ない?」と、彼女からとんでもない提案が出された。

「もし、旦那さんにばれたらどうするの?」

誰もが心配する疑問を口にする。

「顔には二人ともモザイクが入るから大丈夫。あたし、一回でいいからテレビに出てみたいんだよね。ねえ、出ようよ~」

猫なで声で要求されると断るに断れない。しかたなく、承諾すると、彼女から採用されたとの連絡が来た。

収録当日、テレビ局のクルーと渋谷駅で落ち合う。

「こちらから特に指示は出しません。いつも通りのデートをお二人でしてください。我々はそのあとを追う形で撮影します」

彼女と手をつなぎ、お茶をしてデパートを何軒か巡り、居酒屋に入った後、ホテル街に向かう。

いつもと違うのは、自分たちの後ろにカメラがあることだ。

後日、撮影した映像の編集が終わり、放送日が確定した。ホテルの部屋で酒と彼女が持ってきた処方薬を飲みながら番組を見る。

自分たちの顔にはモザイクがかけられているが、知っている人が見れば分かるかもしれない。

とんでもないことをしているのに、あまり現実感がない。

薬が効いてきて気持ちよくなると彼女とベッドにもぐりこむ。

快楽は自分の苦痛を紛らわすのに一番よい薬だった。

ブロンへの依存、そしてダルクへ

いつものようにサイトを巡回している時、咳止め薬ブロンの存在を知った。

薬局で売られている市販薬だが、モルヒネと同じ成分が入っており、大量に摂取するとトリップできるらしい。

さっそく薬局に行き購入し、瓶に入っている全ての錠剤を一気飲みしてベッドの上で横になる。

しばらくすると、体がフワフワし現実世界から切り離される。まるで、春の海に漂っているようだ。

瓶が空になると、薬局に行って三つ購入した。

ブロンの効き目が切れると、酷いうつになるので、切れそうになると錠剤を口に放り込む。

元気になりたくてブロンを飲んでいるのに、僕はどんどんやせ衰え、顔色が悪くなった。

そんな姿を見かねた両親が、僕を精神科へ連れて行くと、あっという間に入院が決まった。

病棟でクスリの離脱症状に苦しみながら、頭の中では次はどうやってクスリを使うかばかり考えていた。

一か月後に退院できたが、家に戻るとすぐにまたブロンに手を出した。

そうやって何回も入退院を繰り返すうちに、主治医から退院の条件として「ダルクへの入所」が提示された。

「わかりました。ダルクに行きます」

言葉ではそう言っていたが、ダルクで断薬に励むつもりは毛頭なかった。

僕が連れてこられたのは茨城県結城市にある茨城ダルク今日一日ハウスだ。

名前の由来は「(明日のことはわからないけど)今日だけ薬を使わずに過ごそう」という意味で、施設長は元暴力団員で薬の売人をやっていた岩井喜代仁さん。

そのせいか、入寮者も刑務所から出てきたばかりの人など訳ありの人が多い。

しかし、どうせすぐ出ていくのだから関係ない。

行われているミーティングに参加したが、ほかの人の語りを聞いても心に響いてこず、自分の番になったら適当なことを言って終わりにした。

茨城ダルクは平屋の一軒家で部屋が四、五個あり、庭にはプレハブが立っていた。

秋も深まり木々の葉は茶色く染まり、空気も冷たいなか、イベントで使用する焼き鳥の仕込みを任された。

鶏もも肉を竹串に刺しながら、いつ逃げ出そうか頃合いを見計らっていた。

近くに人がいなくなった隙に、表の通りに出て走り出した。

クスリのせいだろうか、走るとすぐに疲れてしまって、息切れが酷い。

口の中はカラカラに乾き、舌が上あごにくっつきそうだ。

走り疲れて振り向くと、さっきまでいた平屋がとても小さくなっていた。

ここまでくれば大丈夫だろうと、僕はのろのろ歩き出す。

ガソリンスタンドがあったので道を聞き、一時間近くかけて駅までたどり着いた。

薬局を見つけてブロンと酒を買い、ごくりと飲み干す。

心地よい虚脱感に襲われて、真綿のような幸福感に包まれる。

そのあと、実家に帰り、また引きこもりの生活を始めた。

茨城ダルクにいたのはたった三日間だけだった。

シングルマザーのユウコ

その後は、自分のサイトで知り合った人の家を転々とした。

一番長くいたのは神奈川に住んでいるユウコの家だ。

彼女はシングルマザーで幼い子供がいた。僕たちは子供のいる前でリタリンを砕き、鼻から吸い込んだ。このほうが粘膜にすぐに吸収されて効きやすいのだ。

僕は生活費を稼ぐため仕事を見つけガラス工場で働き始めた。

工場内は高温のガラスを扱っているため蒸し暑く、その中で二十キロ近いガラス製品を運搬する。

休み時間になるとトイレの個室でリタリンを鼻から吸った。

仕事が終わると彼女の子供を幼稚園に迎えに行く。

小さな頼りない手を握っていると心が痛んだ。

僕は子供の父親でもなく、子供の見本になるような良い大人でもない。

「ただいま」と声に出すがユウコはキャバクラに出勤した後で、僕の声は空しく部屋にこだました。

彼女の子供と一緒に粗末なテーブルを前に食事をとろうとするが、食欲がわかない。

薬切れと疲労で頭の中が真っ白になり、生きるのに限界を感じ、ユウコの薬箱をひっくり返してありったけの薬をかき集めた。

通称赤玉と言われている最強の睡眠薬ベゲタミンA錠と、ヒルナミンやレボトミンなどの向精神薬を酒と一緒に飲み干す。

三百錠ほど飲んでから横になった。

これで確実に死ねる。

安心して目を閉じると漆黒の闇が広がり、その奥にはチカチカと星が瞬いていた。

ふと、子供の時の記憶がよみがえる。

父ちゃんと取ったカブトムシ。

寝る前に母ちゃんに読み聞かせてもらった絵本。

たしか、何回死んでも死なない猫のお話があった。

そうそう、あれは「100万回生きたねこ」と言ったっけ。

あの猫は結局死ねたのだろうか。お話の結末が思い出せないまま僕は意識をなくした。

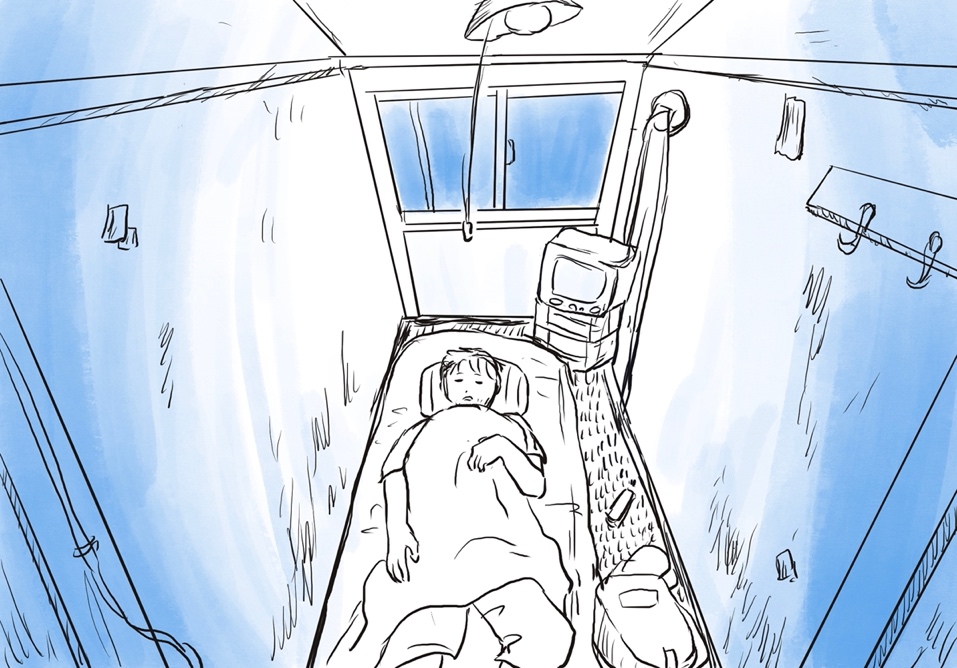

気が付いたら病院のベッドにいた。

体中管だらけで、腕には点滴の針が刺さっていた。

着ていた服はいつの間にか病衣に代わっていて、下半身には大人用おむつとバルーンがつけられている。

頭の横にある医療機器がピコンピコンと正確なリズムを刻んでいた。

痰が絡むと看護師が無造作に吸入器を喉の奥に突っ込むので、思わずえづいてしまう。

長時間ベッドに寝かせられているのに、体の位置を変えてくれないので、床ずれができ皮膚が赤くただれた。

二週間後、体が回復してから依存症を専門に治療している病院に転院したが、一か月後に脱走して神奈川のユウコの家に向かった。

アパートのドアを開けると、しんと静まり返っている。

「ユウコ! 僕だよ! 帰ってきたよ」

彼女の右手にはカッターが握られていて、両腕が上腕から手首までズタズタに切り刻まれていた。

もう切れるところがない彼女の腕を見て、やっと自分がとんでもないことをしたと気が付いた。

磐梯ダルクへ

その後、僕は実家に戻った。

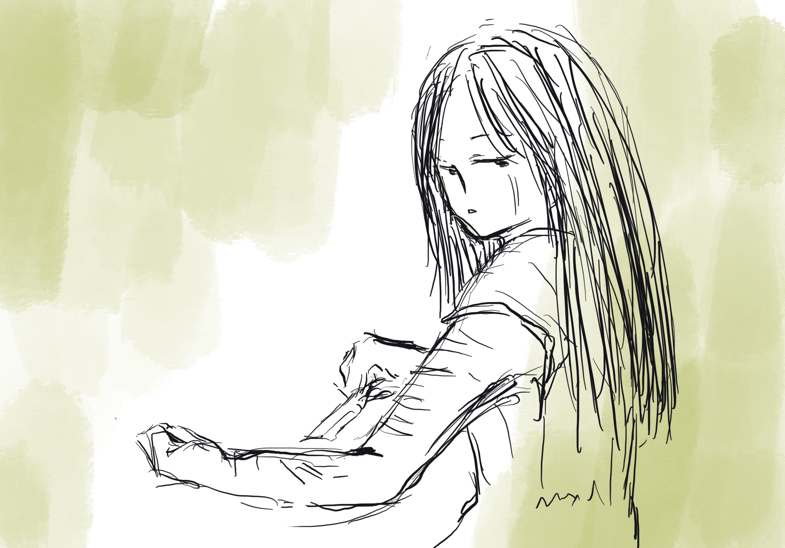

ユウコと彼女の子供に酷いことをしてしまったという罪悪感から自分の腕をカッターで切り裂いた。

切り裂かれた柔らかい皮膚からはとめどなく血が溢れ生暖かい液体が床に落ちる。

その光景を見ているとなぜだか心が安らぎ、うつが酷い時やイライラした時はリストカットに頼るようになった。

そして、以前のようにブロンにもまた手を出した。この頃の僕は常にクスリが入っている状態だった。

そんな状態の息子を親が放っておくわけもなく、僕は福島県にある磐梯ダルクリカバリーハウスに連れていかれた。

なんで、愛すべき子供である自分をこんな場所に置いていくのかと両親に怒りが沸く。

レンガ色の古びたビルの入り口を開けるとスタッフが施設の説明をしてくれるが、イライラして座っているのがやっとだ。

両親が帰ってしまうと、ポケットからクシャクシャになったタバコを取り出して火をつけた。

どうして自由にクスリを使わせてくれないんだ、あの二人は僕のことが嫌いなんだ。

あいつらなんか親じゃない。

夕方になり、ミーティングの時間になった。

依存症の施設ではミーティングが一番重要なプログラムで、これをなくして回復はありえないと言われている。

薬物依存症のミーティングは全員でハンドブックを読んだ後に司会者からテーマが出され、言いっぱなし聞きっぱなしというルールのもとでミーティングは進んでいく。仲間が話したことに意見したり反論したりしない。

畳の上にメンバーが車座になり、クスリで苦労した体験を話し出す。

呼び水のように自分の体験が思い出され、ここでなら自分の本当の気持ちを言えるはずだと口を開くが、喉の奥に小石が詰まったようになり、声がうまく出ない。

忘れかけていた朗読恐怖がこんなところで出ると思わなかった。

みんな無表情でパンフレットに視線を落としているが、きっと、心の中では笑っているに違いない。

それから僕はミーティングにも出ず、部屋に閉じこもるようになり、何回か精神科への入退院を繰り返した。

ある日、荷物をまとめて、勝手に夜行バスに乗り、東京へ向かった。たった一つのリュックサックに全てがしまえるくらい僕の人生は何もなかった。

自ら助けを求めて東京ダルクに

早朝の新宿は閑散としていてどこか寂しい。

中央線に乗り込んで昔住んでいた吉祥寺に向かう。

駅に着くとコンビニでおにぎりを二つとお茶を買って井之頭公園に向かった。

ドカッと椅子に腰を下ろして、フィルムを破り口いっぱいにおにぎりをほおばる。

犬の散歩をしている人や、さっそうとジョギングをして汗を流している人、遠くの方では漫才の練習をしている人がいる。

ここにはこんなにたくさん人がいるのに、僕はこの社会のどこにも所属していない。

仕事もないし、頼れる家族もいない。

泣きたいけどその元気すらない。

薬局の開店時間になると、ブロンを買いに走り、その足でネットカフェに向かう。

個室に入ると錠剤を口に放り込み、クスリが効くのを待った。

夜になるとサウナ付きのカプセルホテルに泊まり無為に時間を過ごす。

そうやっているうちに、三週間が過ぎ、お金が無くなり困り果てた僕は自分からダルクに助けを求めた。

僕が連絡をした東京ダルクは日暮里にある。

住むところがないと伝えたら、南千住にある簡易宿泊所、いわゆる山谷のドヤ街を紹介された。

お金がないと伝えたら宿泊費は出してくれると言う。

常磐線に乗り南千住に降りて改札を出ると、背の低い建物が立ち並び小売の店が軒を連ねている。

酒屋はあちこちにあり、昼間なのに酔っ払いが公道を歩いていた。

簡易宿泊所は三畳ほどの部屋にベッドが一つ備え付けられており、値段は一泊八百円。行く当てのない僕を東京ダルクは「よく来たな」と温かく迎えてくれた。

次の日からミーティングに参加するため、東京ダルクに向かう。

カーペット敷きの部屋に十数人で車座になり「12のステップ」を読み上げる。

本名は使わなくてよく、みんな呼んでほしいニックネームを名乗った。

僕も「りお」という名前で呼んでほしいとみんなに伝えた。

参加者たちの飾り気のない告白を聞いて、僕も自分の話を始めた。

初めてクスリを使った時のこと、ブロンにハマり精神科病院の入退院を繰り返したこと、ダルクからの脱走、話し始めると言葉がどんどん溢れてきて止まらない。

そして、昨日も使ってしまったことを告白した。

そんな僕のことを仲間は決して怒らなかった。それどころか「正直に言えて偉い」と褒めてハグしてくれた。

しかし、仲間の力があっても、クスリをすぐに止めることはできず、スリップ(薬の再使用)してしまったが、やはり仲間は怒らなかった。

ミーティングを繰り返し、クスリを使ってしまったことを正直に告白することで、自分の中に気づきが生まれた。

あの時、使ってしまったのは寂しかったから、体の強い緊張を取りたかったから。

そうやって自分を観察することができるようになると、次第にクスリを使う回数は減っていった。

「りおの回復には時間がかかる。俺はとことん付き合うから」

仲間にそうやって受け入れられると、ダルクの居心地が良くなってきた。

それを仲間に伝えると「そうだよ、ここがお前の家なんだよ」と、言われて目頭が熱くなった。

親に見捨てられ、日本各地のダルクや精神科病院を転々とし、僕はこの世界のどこにも居場所がなかった。でも、やっと家ができた。そこには仲間という家族もいる。

そして、この時、中学生の頃から抱えている性的コンプレックスについて話し始めた。

あの時、僕は仲間にではなく、目に見えない大きな力に向かって話していた。

僕が決死の覚悟でした告白を仲間は軽く笑い飛ばした。

その瞬間、僕の中で育った劣等感というモンスターは消滅した。

毎日、東京ダルクに仲間と一緒に通うようになった。

クスリを使う回数が減り、簡易宿泊所から東京ダルクに居住を移し、ミーティングにも慣れたころ、ホテルでベッドメイクの仕事に就いた。

しかし、久しぶりの仕事なのと、自分に合わなくてあっという間に辞めてしまった。

東京ダルクに来て一年半が経っていて、ここでの暮らしに行き詰まりを感じ、大阪ダルクに行ったのだが、肌に合わず、すぐに群馬のアパリ藤岡(藤岡ダルク)に入所した。

薬物乱用者が続出する施設

アパリ藤岡(藤岡ダルク)の施設は山頂付近にあり、周囲には畑と小さな商店がいくつかある、のどかな場所だった。

しかし、その生活は数週間後にやってきた新しい入寮者によってあっという間に壊された。

彼らは元チーマーで、ダルク内で堂々と覚せい剤を打ち、ほかのメンバーにもクスリを勧めたせいで、大半の人たちがスリップしてしまい、クスリを使わないでいるのはごく一部のメンバーのみになってしまった。

僕はクスリを使わなかったが、こんな状況でミーティングをやることなど不可能だった。

チーマーである彼らの多くが、貧困家庭で育ち、仲間とクスリを覚え、暴力を使い、過酷な環境でサバイブしてきたことは想像できる。

だからといって、回復施設であるダルクにクスリを持ち込むのは間違っている。

彼らが施設に来てから一年以上が経過していたが、状況は一向に良くならず、彼らとの殴り合いの喧嘩や、支配とコントロールとパワーゲームで僕の精神はだんだんすさんでいった。

教会でやっているミーティングに参加している最中、突如「この辛い状況から抜け出すためには、職員のアナルを掘らないといけない」という妄想に取りつかれた。

ミーティングから帰る車の中で僕はシャツとパンツに手をかけて素っ裸になった。

仲間が慌てて僕を取り押さえるがそれをはねのけた。「一緒に地球を救おうぜ!」と叫びながら仲間の背中をバンバン叩くが、みんなおびえた目をしている。

よれよれになってダルクに帰還すると、僕は一気に無気力になり、部屋にこもり何も口にせずノイズ音楽を爆音で流し続けた。

脳髄に響き渡る爆音と一緒に僕の存在も消えてなくなればいい。

誰か、僕を壊してくれ。粉々に砕いてこの世から消し去ってくれ。

ふと気が付くと、僕は精神科病院の保護室にいた。

激しいノイズ音楽は消え、管楽器のシンフォニーが聞こえる。鉄格子の窓の隙間から差す月明かりに僕の体が包まれる。

とても神聖な気持ちになり、両の目から涙がとめどなく溢れた。

意識が戻ると、僕は体をベッドに拘束されていた。点滴が腕につけられ、部屋には僕一人きり。

大声で看護師を呼んでも誰もやってこない。

食事の時は拘束を解いてもらい、用を足すときは室内にあるポータブルトイレを使った。数か月で退院できたが、長期間の身体拘束で体力が落ち、歩くのもしんどかった。

荒れ果てていたアパリ藤岡(藤岡ダルク)だが、ダルク創始者の近藤恒夫さんの指示でチーマーが施設からいなくなった。

残った数名のメンバーで、散らかった部屋を片付け、壊れた窓やふすまを修繕した。

いくらか落ち着いてくると、朝夕のミーティングができるようになった。思えば、僕たちは人付き合いが苦手だ。チーマーとはうまくいかなかったが、正反対の人間とのぶつかり合いは必要な経験だった。

回復には仲間が必要だが、仲間は神様のように完ぺきではない。

人は醜い面と美しい面の両方を併せ飲んで、ようやく一人前になれるのだ。

アパリ藤岡(藤岡ダルク)は三年で退寮した。その後、僕は上野の日本ダルクに移った。

日本ダルクはしんどかった。

外出するときは誰かと一緒でないといけないし、金銭管理が厳しく、入所した当初は自分の財布を先に入所しているダルクの仲間に預けることが決まりになっていて、ジュース一本買うのにも仲間が持っている財布から自分のお金をもらって買わなければならない。

しばらくしたら、新しい仲間がやってきて、僕が彼の財布を預かる番になった。

タバコや移動の際にいちいち財布を出してお金を渡すのにほとほと疲れてしまった。

朝はダルクのミーティング、昼は併設されている病院のデイケアでミーティング、夜は外部のミーティングに出席するので、一日に三回もミーティングに出席することになる。

帰宅してほっとしたのもつかの間、入れ墨が入っている強面の男性から「俺のコップが見当たらないんだけど、知らないか?」と聞かれた。

正直に「知らない」と答えたが、どうやら僕が盗んだと思い込んでいるようで、僕の悪口を仲間に言いふらし、すれ違いざまに体をぶつけては睨みつけてくる。

それでも良いことはあった。ここのスタッフの支援で精神障害者手帳と障害者年金を取得することができた。

一人暮らしと危険ドラッグ

毎日ミーティングに参加し真面目に生活をした。

ずっと寮で暮らしていたが、三年後には生活保護を受けながらアパートの一人暮らしができるまでに回復した。

ダルクにいたのは約十年。

根無し草のような生活を続けていたが、ようやく自分の家が持てたことが嬉しくて仕方ない。

自分のアパートにダルクでできた仲間を呼んで一緒に食事をしたり、夜遅くまでおしゃべりした。

仲間の家に遊びに行く途中、スーパーでスナック菓子を二袋購入して、街中を歩いていると、心の中にふくふくと幸せが沸き上がった。

B型作業所が経営している喫茶店とライブハウスで働きながら、自助グループのミーティングに参加した。

この頃の回復のモチベーションは「ダルクに戻りたくないからクスリは使いたくない」というものだった。

しかし、感謝の気持ちや、回復のプログラムから足が遠のいていくと、生活のリズムが乱れ、クスリへの距離も近くなる。

ある日、話し相手が欲しくてスカイプでランダムに知らない人と接続される機能を使って遊んでいた。

そこで知り合った女性と仲良くなり、彼女の家に行くと、危険ドラッグと大麻を勧められた。

危険ドラッグには何種類かあるが彼女が勧めたのは通称「ハーブ」と呼ばれ乾燥植物に大麻に似た作用を持つ薬物を混ぜ込んで作ったものだ。

五年間クスリを使わずに過ごしていたけれど、誘惑に勝てなかった。

ハーブを吸うと視界がグラグラ揺れ、いつもより体の感覚が研ぎ澄まされる。

そして、そのまま女性と性行為に及んだ。

性的快感も増し、僕はどっぷりとハーブと大麻にのめり込んだ。

次第に外に出ることを忘れ、家に出入りするのは売人くらい。

室内にはデリバリーで頼んだピザの空箱が山積みになり、部屋を土足で歩きまわるのでカーペットは土まみれ。

ハーブでおかしくなった僕はフェイスブックに支離滅裂な文章や動画を投稿し、仲間が心配してメッセージを送ってきた。

「止まらないからこそ、正真正銘のアディクトだよ。回復への関心を持ち続けることが大事だよ。自助グループに参加すれば変われるし、仲間がいることを忘れないで」

その言葉に後押しされて、ハーブを使った後、自助グループに参加した。

仲間から良い言葉をたくさんかけてもらって、家に帰ると机の上にハーブと大麻が散乱していた。

使おうかどうか悩み、僕は仲間に電話した。

「使えば何か解決するの?」

その言葉を聞いて我に返った僕は机の上の植物片を全部便器の中に入れて流した。

渦を巻いて流されていくそれらを見て「これで良かった」と思いながら、頭の片隅では「もったいない」ともう一人の僕がつぶやいた。

仲間の助けがありながら、僕はハーブと大麻を手放すことができなかった。

最初に使ってからすでに一年が経過していた。

いつものようにハーブをパイプに詰め、火をつけると深く煙を吸い込んだ。

自分が吐いた煙を眺めながら、いつもより効きが強いことに気が付いた。

パッケージを見て、使う量を間違えたことに気が付いて青くなった。

しかも、これはかなり強烈なやつだ。

僕は座椅子に座って胡坐を組んだまま意識を失った。

しばらくして目を覚ましたが、自分の体が鉛のように重く、脳みそから「立て」という指令を送っても立ち上がることができない。

幸い、近くに携帯があったので、救急車を呼んだ。

遠くから聞こえてくるサイレンの音が僕のいるアパートの前で止まり、水色の救護服を着た救急隊員がドカドカとなだれ込み、僕を担架に乗せる。

矢継ぎ早に質問され、分かっている範囲内で懸命に答えるが、ろれつが回らない。

どうやら僕は十時間近く意識を失っていたらしい。

ICUに入れられ、酸素マスクや点滴などで管だらけになる。

医師から告げられた病名は「横紋筋融解症」。

骨格筋が融解し壊死し、筋体成分が体中に流れ出る病気だそうだ。

激痛と痺れが酷く、バルーンに入っている自分の尿の色を見たら赤褐色に染まっていた。

数週間後、血液が固まり、それが心臓に届くと死亡する可能性があると告げられ、さらに、両足の切断という案まで出された。

まるで誰かから背中を押されて底のない谷に突き落とされた気分だ。

僕は自分の問題から逃げるためにクスリを使って生きてきた。

そして、その体験を仲間に伝えることで生き延びることができ、仲間もそうやって命を繋いできた。

仲間の中でしか生きることができない自分を嫌というほど理解しているのに、僕は自らその手を離した。

両足切断は最後の手段として取っておくことにして、一縷の望みをかけてリハビリに専念することにして、ICUからリハビリ専門施設に移った。

三人の女性リハビリ師がチームを組んで、僕の回復のために惜しみなく尽力してくれた。

毎日、足の曲げ伸ばしを行い、激痛に耐えた。

そうしているうちに、死にかけていた僕の足は次第に血液が巡り、皮膚の色も良くなってきた。

一時はどうなることかと思ったが、ロボットのような装身具を足につけ、両手に松葉づえをついた姿でようやく退院した。

家に帰宅するとSNSに「退院したよ」というコメントと、鋼鉄の装身具をつけた足の写真を投稿した。

仲間たちから喜びのコメントが届く。それらに返信していると一通のDMが届いた。

「私がハーブを教えたせいで、そんな足になってしまったんだね。私は本当にダメな人間だね。りおに何と言って謝ったらいいかわからない。お詫びをしたいので、今度会ってくれないかな」

スカイプで知り合って一緒にハーブと大麻をやった彼女だった。

散々な目にあったけど、謝りたいといっている人を無下にすることもできず、会う約束をした。

駅の改札であった彼女は黒いレースのワンピースを着てほほ笑んでいた。

足に装身具をつけ松葉杖をつく僕を見て少し目を伏せたあと腰に手を回してきた。

「ごめんね、ごめんね」とつぶやきながらかいがいしく僕の横を歩く。

「どこか座れるところに行こう」

そうやって僕が提案した時、彼女の眼は猥雑な店を見つめていた。

黒と蛍光色の派手なステッカーと大麻のポスターが貼られている。

明らかに危険ドラッグを販売している店だ。

正直、僕はもう二度とこんなものをやりたくなかった。

それくらい辛い目に遭ったのに、彼女は蛍光灯の灯に誘われる蛾のように店に吸い込まれてしまった。

「りおの家に行きたいな」

彼女に促され、自分のアパートに向かった。

家について腰を下ろし、少し談笑した後、彼女は僕にキスをした。

彼女の舌が僕の口の奥にねじ込まれる。

そのキスの味は覚えのある味がした。

僕を地の底に叩きつけた危険ドラッグの味だった。

仲間の力

僕の家で、クスリの再使用が始まった。

彼女は生活保護で暮らしていたが、そのほとんどをクスリに使っていた。

最低限の衣食住は保障されているが、僕たちの暮らしは出口の見えない迷宮のようでもある。

クスリの量も増えていき、おかしな発言や言動も出始め、僕は行き詰まりを感じ、仲間に助けを求めた。

夕方、外から激しい車の排気音が聞こえるので、窓から身を乗り出すとピカピカに磨き上げられた真っ黒なベンツがアパートの前に留まった。

そこから出てきたのは、なんとダルクの創始者近藤恒夫さんだった。

近藤さんは、フェリーで調理師として働いていた時に、トラック運転手に「歯が痛いんだよ」と伝えたところ「覚せい剤をやれば痛みが吹っ飛ぶ」と言われ軽い気持ちで手を出した。

効果は劇的で、一週間ほど悩まされた激痛がぴたりとやんだ。

その後は、クスリを使いながら働くが、うまくいかなくなり、借金がかさみ、次第に人生が転落していく。

とうとうクスリで警察に捕まるが、執行猶予がついているのに「また外に出たらクスリを使ってしまうから」と自ら実刑を望むというハードボイルドな人物だ。

当時、日本には薬物依存症者の回復施設がなく、それを問題に思った近藤さんは、何度か面会に来てくれた神父の助けを得て、日本で初めて薬物依存症回復施設「ダルク」を創立した。

薬物依存症の当事者からしたらレジェンドのような存在だ。

その近藤さんに保護されて、僕はベンツに乗り込んだ。

ダルクの創立者だから助けに来たんじゃない。

仲間の一人としてここに来てくれたんだ。

車のハンドルを握る近藤さんを見て僕はそう確信した。

それなのに、クスリが入っているせいか、僕は失礼なことを近藤さんに聞いた。

「近藤さんは海外でクスリを使ってるって本当ですか?」

「ダルクの代表なんだから、そんなわけねーだろ」

口角を少し上げて近藤さんはシブく答えた。

その後、ダルクに一泊し、精神科病院に入院したことでクスリはやっと止まった。

その後はアパリ藤岡(藤岡ダルク)と三重ダルクに行き、生活保護の受給地が東京のため、都内の救護施設に入所することになった。

救護施設、そして未来へ

救護施設に来て五年が経過した。

オンラインで自助グループのミーティングに参加している甲斐あって、スリップはしていない。

思えば、僕の人生はクスリを中心に回っていた。

使うために生き、生きるために使った。

クスリを使っていると、失ったパズルのピースがぴたりとはまるような心地よさがあった。その時だけ、空しさや寂しさを感じないですんだ。

でも、それは長続きせず、クスリを使い続けることで、緩やかに死に向かっていた。

精神科病院に入院した時も、ダルクを脱走した時も、両足切断を迫られるくらい体をダメにした時も、クスリを完全に止める気持ちにはならなかった。

クスリを手放したらあの空虚さに飲み込まれてしまうのが怖かった。

幸いなことに僕は死ななかった。

奇跡だと思う。

ダルクや自助グループではクスリを止められた記念にお祝いをする。

一か月記念、二か月記念、三か月、半年、九か月、一年。祝いの場に仲間がいたからこそ、ここまでやめることができたのだろう。

クスリを手放してからは、クスリに使っていた時間やお金をほかのことに使う余裕が出てきた。

いろいろなことに興味が沸き、絵を描いたり、写真を撮ったり、音楽を作ったりしている。

クスリを手放すと、いろいろなものが手に入ることにやっと気が付いた。

もちろん、今でも囚われや強迫観念、執着などに悩まされることがある。

でも、新しい生き方を続けていけば、いつかそれからも解放されるだろう。

もちろん、簡単にクスリが手放せるわけではない。

クスリを手放した結果、死んだ仲間もいる。

死んでしまうくらいなら手放さなくてもいい。

ただ、うまくクスリを手放して、新しい生活を取り入れることができたなら、それはきっととても豊かで温かい生活になるはずだ。

僕は今、救護施設にいるけれど、早く一人暮らしがしたいし、絵をもっと描きたい。やりたいことは、まだまだたくさんある。

夏休みを前にした子供のように、これから来る未来に胸を膨らませている。

*この記事はインタビューとりおさんの note(https://note.com/rio1977)を参考にして小林エリコが構成して書きました。プライバシー保護のため各人の属性、場所や地域に変更が加えてあります。

参考文献

俺の家族はおじさんとおばさんに、歳の離れたユリ姉さんだ。

東京の郊外に立派な家を持ち、家業は呉服屋だ。

小学校が終わり縁側で寝ころんでいると、近所の人が俺の家にあるテレビを見に三十人ぐらい縁側に集まってくる。

今日は力道山の試合が中継されるのだ。

「そこだ、やれー!」

「でた! 空手チョップ!」

近所の人たちが誰も持っていないテレビが家にあることは俺の誇りだった。

一番いい席で力道山の活躍を見て、俺はいい気分だった。

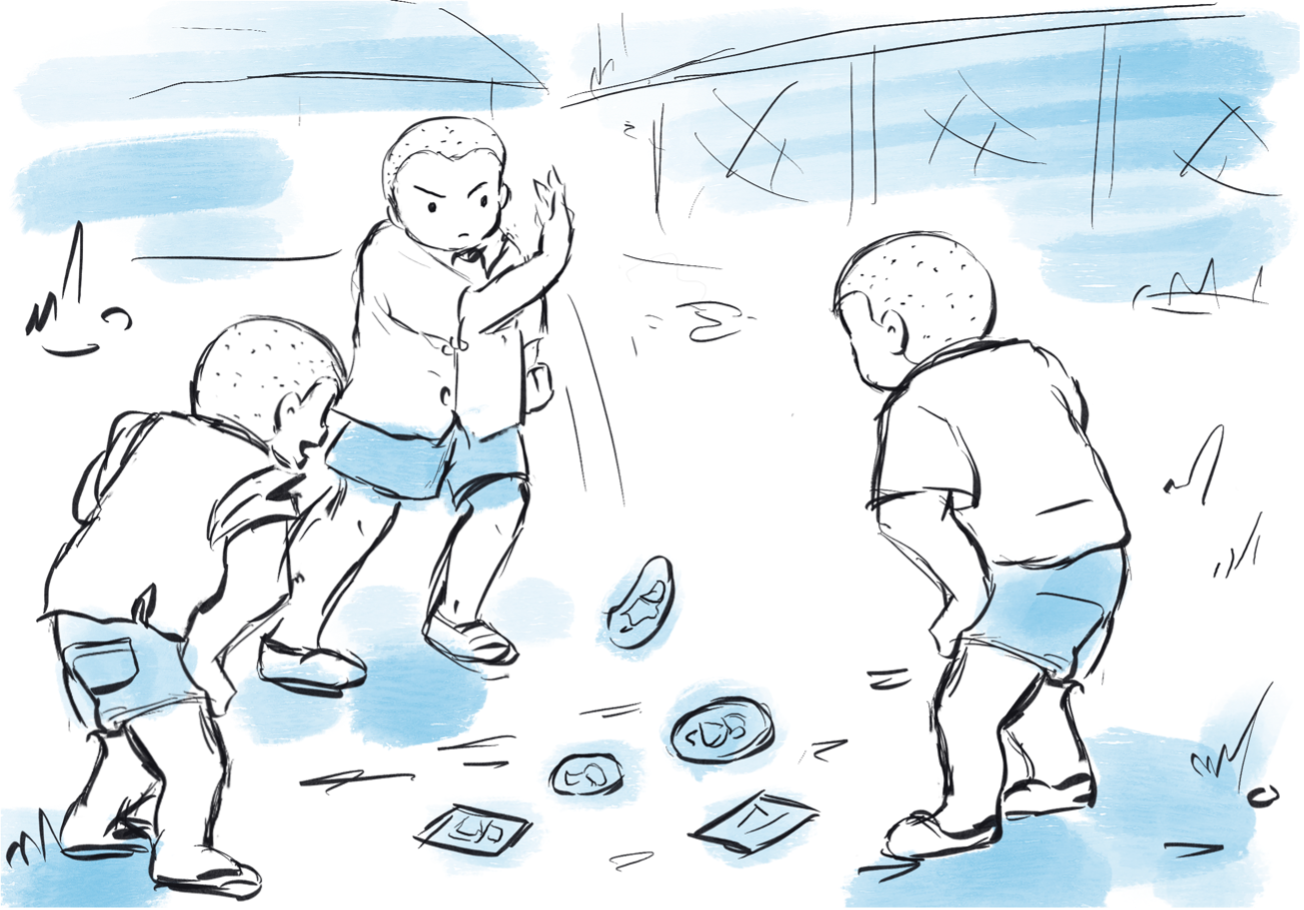

学校が終わると、メンコがたくさん入っているお菓子の空き缶を持って公園に向かう。

近所の子供たちが集まっていて、すでにメンコの試合が行われていた。

「よし坊が来たぞ!」

俺の姿を見て仲間の一人が声を上げる。

俺はここら一帯のガキ大将で子供たちを牛耳っていた。

「さあ、俺が相手だ!」

持っている中で一番強い鞍馬天狗のメンコを手にし、スナップを聞かせて相手のメンコに打ち付ける。

その衝撃で黄金バットのメンコはパサリとひっくり返った。

そのメンコをいただくと、他の相手にも次々に勝負を仕掛ける。

パアン!

パアン!

土煙と共に次々にメンコはひっくり返る。

弱いやつだからって手抜きはしない。

真剣に戦わないと相手に失礼じゃないか。

そうやっているうちに、仲間のメンコを全て俺が手に入れてしまった。

「よし坊~! もうご飯の時間だよ」

ユリ姉さんが、水色のワンピースをはためかせながら、俺を探しにやってきた。

「あんた! お友達のメンコ全部とっちゃったの!? 駄目よ、そんなことしちゃ。返してあげなさい」

しぶしぶと今奪い取ったばかりのメンコを皆に返した。

ユリ姉さんに手を引かれて夕暮れの商店街を歩く。

ユリ姉さんは二十一歳と大人のせいか、子供の俺がかわいいみたいで、いつもかまってくれる。

家に着くと、ちゃぶ台の上に今夜の夕食が並んでいた。

カレイの煮つけ、キュウリの酢の物、おみそ汁にご飯。

箸をせわしなく動かし、お腹いっぱいになると、こっそり家を出て、歓楽街に向かう。

ここは近くに赤線があり、そこで働く女の人たちに俺はかわいがってもらっていた。

「あら、よし坊が来たよ」

顔に白粉をはたき、いい匂いをさせているお姉さんが俺の姿を見て声を上げた。

「ちょっと、お使い頼まれておくれよ。タバコを切らしてしまってね。いつものやつを買ってきておくれ」

白くてきめの細かい手が、俺の小さな手に小銭を握らす。

手を固く握って横丁のタバコ屋までかけていく。

タバコ屋では婆さんが座って新聞を読んでいた。

「ホープを一箱ください」

言葉と同時に掌の小銭をつり銭受けに置く。

婆さんが腰を上げてホープを差し出し、お釣りをよこす。

それらをしっかりと握りしめて今来た道を駆け足で戻る。

「買ってきたよ!」

元気よく差し出すと、お姉さんはニコニコしながら受け取り、

「お釣りはとっておきな。あとこれはお駄賃」

そういって大きな飴玉をくれた。

俺がすぐさまそれをほおばると、その様子を見てお姉さんはケラケラ笑った。

周りにいる商売仲間の女の人たちも俺を見てクスクス笑った。

穏やかな暮らしが続いていたが、俺が六歳の時、おじさんが亡くなった。

数日前から体調を崩していたが、ある朝、急に苦しみだし、医者を呼んだが間に合わなかった。

お寺で葬式を上げ、しばらくは家の中がバタバタしていたが、数日たつと急に静かになった。人が一人いなくなった家は空気が変わり、他人の家の感じがした。

日曜日、おばさんから一緒に出掛けようと誘われた。

支度をして玄関を出て駅に向かう。

「どこに行くの? デパート?」

おばさんの服の裾をつかみながら尋ねるが、おばさんの顔はいつもより暗い。

「用事があるんだ。電車に乗るよ」

その言葉を聞いて思わず小躍りした。

「電車乗れるの! やったー!」

改札をくぐり、ホームに着くと鉄製の四角い車体が目の前に現れた。

イスに座ると俺は靴を脱いで窓の外を見る。

電車が走り出すと、風景がものすごいスピードで流れていく。

畑の一帯を抜けると民家が立ち並び、また畑が続く。

ホームを何個か通過した後、知らない駅に降りた。

駅前にはデパートもなく、キレイとは言えない小さな商店が並び、電車に乗ってわざわざ来るところとは思えない。

「おばさん、どこに行くの?」

俺が尋ねてもおばさんは何も言わないので、仕方なく黙ってついていった。

裏路地を抜け、古ぼけた長屋にたどり着く。

「よし坊。良くお聞き。お前はこの家の子供なんだ」

おばさんが指をさした長屋には知らない苗字の札が下がっていた。

「これがお前さんの本当の苗字だ。私はお前の母さんのいとこおばだ。いとこおばって言っても難しいね。お前のおじいさんの兄弟が私のおじいさんなんだ。まあ、本当に遠い親戚だよ。その遠い親戚である、お前の母さんに赤ん坊が生まれたばかりで子供が育てられないから助けてくれと相談されたんだ。その時に一歳だったお前を一時的にうちで引き取って育てることになったんだ」

突然告げられる真実に理解が追い付かない。

おばさんが長屋の引き戸をドンドン叩くと、おばさんより若い女性が現れた。

「さと子、ちょっと話がある」

さと子と呼ばれた俺の本当のお母さんは俺に一瞥をくれた後、おばさんの方に向き直った。

「なんだい、藪から棒に」

「私の旦那が少し前に亡くなった。そして、娘のユリ子が今度、婿を取ることになったんだ。そうなると、もうよし坊をうちで預かるのは無理だから、引き取って欲しい」

「そんなの無理だよ! うちは子供が三人もいて、下の子はまだ小さいんだ。面倒見ておくれよ」

おばさんは大声を出して懇願する俺の母親に背を向けて、すたすたと駅に向かって歩き出した。

「おばさん、待ってよ!」

急いで追いかけたが、おばさんの姿はどこにもない。

道端では酔っ払いが寝っ転がっていて、時折喧嘩の声が聞こえた。

居酒屋にかかった暖簾はボロボロでちぎった紙切れみたいだ。

本当なら俺はここで生まれて育っていた。

それと同時に、俺は親に捨てられたのだと分かって涙が込み上げてきた。

目元をぬぐって、記憶を頼りに元の駅までたどり着き、持っていた小銭で電車に乗った。そして、一緒に暮らしていたおばさんの家に自力で帰り着く。

俺はずっとおじさんとおばさんに育ててもらっていて、この家の子供だと思い込んでいたけど、本当はそうじゃなかった。

ユリ姉さんも俺の姉さんじゃなくて、又従姉(またいとこ)だった。

着物を着る人が減り、呉服屋をやっているおばさんの店は経営が悪化し、仕方なく豆腐屋に転向した。

朝早くからおばさんは豆腐の仕込みをするようになり、家の中の様子も変化した。

ご飯は毎日、豆腐かおから。

それでも、俺はこの家が好きだった。

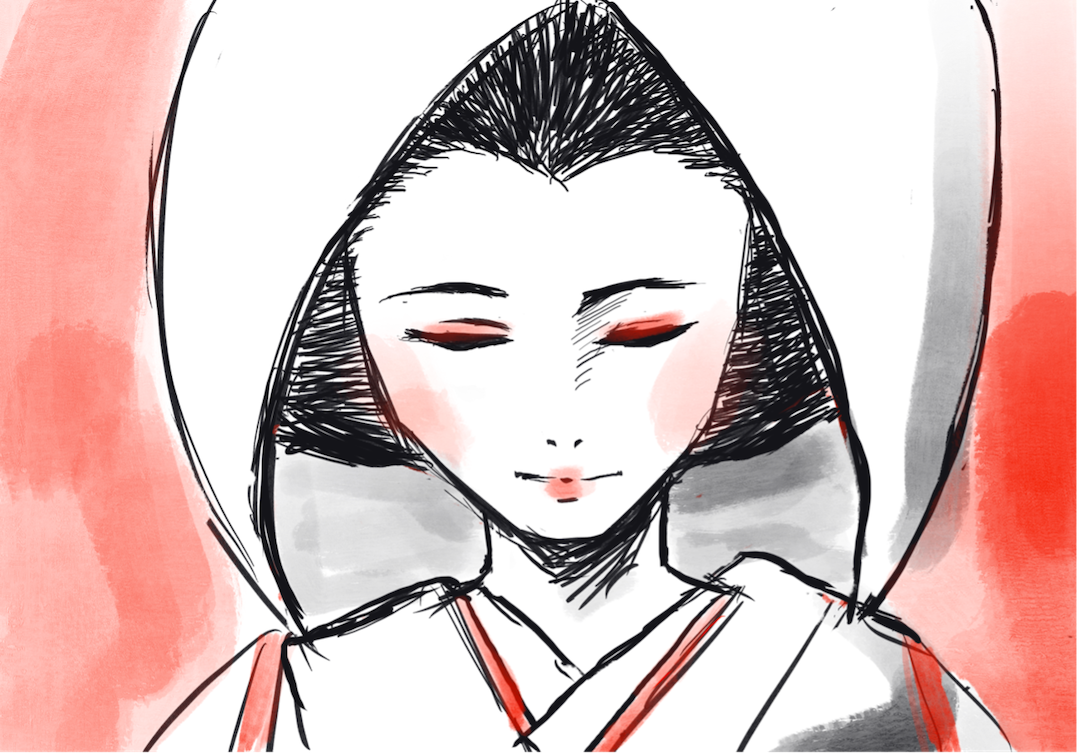

ユリ姉さんに縁談が来て、この家にお婿さんが来ることになった。

良く晴れた秋晴れの日、近くの神社で結婚式を挙げた。

ユリ姉さんは白無垢を着て、顔に白粉を塗り、朱色の紅を唇にのせていた。

新郎と一緒に三々九度の盃をあげて、しゃなりしゃなりと境内を歩く。

枯葉の舞う神社で式に臨むユリ姉さんはこの世の人とは思えないくらい美しかった。

お婿さんは真面目な人でおばさんの仕事を一生懸命手伝った。

俺は最初、少し気を使ってしまったが、お婿さんは嫌みのない人で、俺もすぐに好きになった。

ある朝、おばさんから荷物をまとめるように言われた。

「すまないが、お前をもうここに置いておくことはできない。明日から本当のお父さんとお母さんの家で暮らしておくれ」

何かを言おうとしたが、何も言葉が出てこない。

それに、口を開いたら泣き出してしまいそうだった。

ただ、頷いて自分の部屋に行き、教科書や筆記用具をカバンに入れ、気に入っていた洋服をたたんでまとめた。

宝物のメンコが入った空き缶を手にした。

振るとカサカサと音がする。

みんなのメンコを取ったままにしなくてよかった。

ユリ姉さんのおかげだ。

玄関を出ると近所の子供たちが集まっていた。

「よし坊! そんな大荷物でどこ行くんだよ」

この家を出ていくと言いたくなかった。

「ちょっと、旅行に行ってくらあ」

無理やり明るい声を出した。

「そっか、お土産買ってきてくれよ!」

仲間たちの声に送られて、俺は住み慣れた家を後にした。

新しい家での生活は最悪だった。

やっと生家に戻ってきた俺に向かって母は開口一番「なんで帰ってきたの?」と言い放った。新しい家も学校にもなじめず、近所で悪さをすると、母は「あんたみたいな悪ガキ、とっとと出ていっちまえ!」と怒鳴った。

母は仕事が休みの日は、朝から酒を飲み、大声で怒鳴り散らす。

「兄ちゃんも姉ちゃんも末っ子のトモもいい子なのに、よし坊は本当に出来が悪い。誰に似たんだか」

厭味ったらしい言葉を吐き出して、俺に財布を投げてよこす。

「酒が切れたから買ってこい。いつもの店で二級酒を一升瓶でだよ」

財布を右手に握り、玄関の靴をつっかけて、近所の酒屋に向かう。

一升瓶はとても大きい。

両腕で抱えると他に何も持てない。

帰宅して酒を渡すと、母は待ってましたとばかりに飲み始める。

つまみもロクに食べずにゴブゴブと喉を鳴らす。

顔が赤くなり酔っぱらってくると、大声で怒鳴り散らす。

「お前は誰のおかげで飯が食えると思ってるんだ!」

そういって食卓を蹴っ飛ばし、吠えたてた。

母の酒癖について祖父はこう言っていた。

「あいつは寅年の女だからな。酒を飲むと大寅になるのさ」

しかし、罵詈雑言をまくしたてる母はずっと手元に置いていた兄と姉と末っ子に対しては一切、罵声を浴びせなかった。

母の怒りの矛先は常に俺に向かっていた。

母は夜になると終電後の電車を清掃する仕事に行き、帰ってくるのは明け方。

俺が布団で眠っていると「いつまで寝てんだい。朝寝坊しやがって」と不機嫌そうにつぶやく。

父は自営業で家具や建具を作る職人だった。良い品物を作るので周囲からの信頼は厚いが、よい材質のものを使うので、利益にならないどころか常に赤字だった。

けれど、父が働く姿を見るのは好きだった。

ただの木片が父の手にかかると立派な家具に変身する。

「父ちゃん、何作ってるの?」

俺が尋ねると、こちらも見ずに答えた。

「卓球台。俺が国体の選手だったの知ってるだろ。家で卓球ができたらいいと思ってな」

釘を口にくわえたまま俺を見てにやりと笑う。

数か月後、卓球台は無事に完成し、俺は父と卓球に興じた。

夕方になると台所から米を研ぐシャッシャという軽快な音が聞こえてくる。

両親が働きずくめのため、家事は父方の祖父がやっていた。

俺は自転車を三角乗りして商店街に向かい、一個五円のカレーコロッケを六個買う。

自転車の前かごに紙に包まれたコロッケの袋を入れて、来た道を戻る。

日が長くなってきたので、夕日がまだ西の空に昇っている。

夕暮れとはいえ夏のせいか少し蒸す。

ハンドルを握りペダルを半回転させながら進んでいると、急に前の家が恋しくなった。俺だって前の家の子供のほうが良かった。

貧乏で子供を育てられないから親戚に預けたのはそっちじゃないか。

親の都合で二つの家を行ったり来たりする俺の気持ちはどうなるのだ。

早く大人になりたい。

自分の力でお金を稼いで生きていきたい。

心からそう願った。

「よし坊、バイトに興味ある?」

そう声をかけてきたのはクラスメイトの武田だった。

武田の家はスナックをやっており、大人の知り合いがたくさんいた。

「俺でも働けるの? どんな仕事だよ?」

前のめりになって武田の顔を見る。

「ちょっと行ったとこに米軍基地があるだろ。そこの食堂の前で新聞を売る人を探してるんだよ」

新聞売りくらいなら俺でもできる。

「その仕事、俺にやらせてくれよ。何時に行けばいい?」

武田から職場への行き方と、支配人の名前を聞き、次の日から働きに出た。

当たり前だが米軍基地にはアメリカ人がたくさんいる。

体が大きく、肌の色は白く、髪の色も茶色や金色。

黒人の姿もちらほら見えた。

新聞を抱えた俺にアメリカ人が話しかけてくる。

「ニューズペーパー、プリーズ」

初めて聞く生の英語に緊張してしまうが、新聞をサッと取り出しお金を受け取る。

「サンキューベリーマッチ!」

日本語訛りの英語で必死に答えた。

すると、次から次へお客が来るので、せっせと新聞を売った。

学校が終わると毎日のように米軍基地へ行き働いた。

家にいるよりも仕事をしているほうが楽しかった。

給料はひと月で五千円もらえた。

給料袋から四千円取り出して母に渡すと無言で受け取り金を財布にしまった。

新聞売りは中学を卒業するまで続けた。

高校に進学するという選択肢は貧乏な家の俺にはない。

卒業後は大工見習として工務店に住み込みで働くことになった。

仕事を得て、家を出られたことは嬉しかった。

仕事は朝六時からで、昨日の仕事で出たおがくずを燃やすところから始まる。

朝食の支度をし、食事が済むと、兄弟子たちが仕事で使う道具の手入れをする。

ノミや金づちをきれいに磨き、ノコギリは丁寧に砥石で研ぐ。

大工の仕事道具は刃物を中心として金物が多いので、毎日手入れをしないとすぐにダメになってしまう。

まだ、下っ端の俺は大事な仕事は任せてもらえず、はき掃除をしたり片付けをすることが多かったが、しばらくするとカンナで柱を削らせてもらえるようになった。

兄弟子たちは厳しいが、親方は優しくめったに怒らない仏のような人だった。

しかし、それは仕事中だけで、夜になって酒を飲み始めると鬼の形相になって弟子たちを叱り、仕事の愚痴を言い続け、けなすことがなくなると俺の米のとぎ方にまで文句をつけた。

それでも、俺は大工の仕事が好きだった。

少しづつ仕事を覚え、図った寸法や目印を材木に記す墨付けもできるようになった。

ノコギリやノミ、カンナを使って設計図通りに木を切りだしすぐに組み立てられるようにそろえていく。

主に作業所で材木の加工をしていたが、数年たつと組み立ての方にも回してもらえるようになり、親方たちと一緒に農家の建築に携わった。

木造の家は基礎部分や構造体部分に雨水が染み込んでしまうと家がダメになってしまうので、最低でも二日で終わらせなければならない。

現場で木を組んでみると資材の寸法が合わないことも度々あり、その時は再度調整する。

施工主の農家の人も家の出来具合を見に時々訪れた。

「お疲れ様です」と言って甘いものを差し入れてくれる。

半年ほどかけて、家が出来上がり、農家の人は出来栄えを褒めてくれて、頭を下げて何度も「ありがとうございます」と礼を言った。

いつも母に怒鳴られていた俺は褒められるのに慣れてなくて、頭をかいた。

そして、赤字を出しながら最高の家具を作る父の気持ちが分かった。

その日の夜は親方も鬼にならず、機嫌よく酒を飲んでいた。

月日がたち、兄弟子が卒業し、新人が入ってきた。

自分が教える立場になり、掃除や道具の手入れを説明した。

そのあと、小型トラックに乗って今日の現場に向かう。

夕方まで仕事をして工務店に帰ってくると、みんなが不安そうな顔をして話し込んでいる。

「なんかあったのか」

その言葉を聞いて、やっと俺の存在に気づき、同僚が事故の話をした。

「新人の哲也が、勝手に電ノコ使っちまって、指を切っちまったんだよ。骨は無事だったけど、指の周りの肉が削げちまって、ありゃあもう使い物にならねえ」

哲也はそのまま工務店を辞め、親方はそれ以来、一切弟子を取るのを止めた。

「悪いけど、剛志のところあるガスボンベを持ってきてくれないか」

剛志とは親方の次男だ。お使いを頼まれ、工務店の車を出す。剛志さんは大学生で、少し離れたところで一人暮らしをしていた。

剛志さんのアパートに一時停車し、ガスボンベを持ってきてもらい、そのまま一緒に親方の待つ家に向かう。

「今日は親戚で集まってすき焼きやるんだってな。いやー、楽しみだわ」

剛志さんは上機嫌だ。ラジオをかけながら車道を走り、踏切が下りているので停止した。その時、車が横から突っ込んできて衝突音と共に車体が横転する。

「うわあああ!」

男二人で恐怖の声を上げた。

急いでドアを開けようとするが、歪んでしまって開かない。

ええい、ままよと窓ガラスを力いっぱい蹴り飛ばす。

火事場の馬鹿力でガラスを割ると、体を滑らせ車から脱出した。

近くに親方の長男が住んでいるのを思い出し、救急車を呼んでもらおうと、自転車を借りて走った。

長男に事故を告げるが、普通に立っている俺の姿を見て「病院に行かないでも大丈夫じゃないか。まだ、若いんだし」と言われた。

興奮しきった俺は冷静な長男の言葉を聞いて「そんなもんなのか」と考え直し、病院に行くのをやめた。

剛志さんも打撲だけで他は無事だった。

しかし、半年後、病院で診てもらうと、脳挫傷と言われ、脳の半分が損傷していたことが判明した。

二十歳になり、大工見習が終わり、晴れて大工として働きだした。

朝早くから木材を運び、仕事が終わった後は、毎日のように飲みに行った。

スナックで焼酎の水割りやハイボールを浴びるように飲み、気が付けば深夜十二時を過ぎ、電車がない時はタクシーで帰宅した。

休日になると仕事の憂さを晴らすためにパチンコに行き、タバコを咥えたまま朝から晩まで台の前に座った。

朝起きると、頭痛がして体が怠い上に、耳鳴りが酷い。

重い体を引きずって現場に向かうが、簡単なミスを繰り返してしまう。

脳挫傷の影響が考えられるが、事故が起こった直後に何もしなかったので、どうしようもできない。

次第に現場への足が遠のくが、スナックへは通い続けた。

代金が払えないときはツケにしてもらった。

ツケが効くうちは良かったが、金払いが悪いせいか、しだいにツケにしてもらえなくなった。

仕方がないので、飲み食いした後、会計をせず店を出た。

店員が追いかけてこないので、しめしめと思い、次の日はまた別の店で無銭飲食をした。

ばれないように店を次々に変えて無銭飲食を繰り返していたが、ある日、俺は店員に捕まり、警察にしょっ引かれ、拘置所に送られた。

その後、裁判が開かれ、被害に遭った店が多数あったことから、一年二か月の刑が下り、執行猶予が三年ついた。

しかし、酒を飲むことがやめられず、いつものようにスナックへ行き、散々酒を飲んだ後、そのまま店を出たが、店員が俺の腕をむんずと掴んだ。

執行猶予中に新たな罪を犯したので、実刑を受けることになったが、初犯なので川越の分類センターに送られた。

そこで、どんな仕事ができるかの適性検査を受けた。

まだ、二十三歳と若いこともあり、川越少年刑務所に入所が決まった。

刑務所の生活は規則が厳しく、全く自由がなかった。

しかも、刑務所では長くいる人間が偉いというルールがあり、新人だとイジメに遭う。

朝六時四十分に起きると、布団をたたみ、正座して点呼を待つ。点呼が終わると配膳係が部屋の入口にある食器孔を開けてやり取りをする。

食事は麦飯にみそ汁、マグロフレーク、味付け海苔。

おかずをほかの受刑者にあげるのは禁止されているのだが、先に入っている囚人が「お前の味付け海苔よこせよ」と凄んできたので恐ろしくなり、看守の目を盗んでサッと渡す。

見つかったら懲罰房行きだ。

「空さげ~」

ガラガラとワゴンがやってきて、空になった食器を集めていく。

食事が済むと流しで歯を磨くが、二人しか磨けないので、後の者は後ろに正座して歯を磨きながら空くのを待つ。

それが終わると、各自、座布団を片付け、シーツの乱れを直し、水道の蛇口を揃え、トイレのドアを開ける。

受刑者たちは畳の上に横一列になり、胡坐をかいた状態でジッと待機する。

『出寮開始~。洗濯~。外掃~。クリーニング~』

古びたスピーカーからアナウンスが流れると、看守がやってきた。

「304号室! 起立! 出寮!」

一列になって廊下に出ると、壁を向いて一列に並ぶ。

全部の房の受刑者が出るのを確認して、看守が号令をかける。

「整列!」

受刑者たちはビッと背筋を伸ばし、廊下の中央に一列に並ぶ。

「気をつけ~! 連続呼称! 前へ進め!」

「左! 右! 左! 右!……」

看守の掛け声と同時に受刑者たちが腿を高く上げ足踏みをしながら号令を始める。

足元ではゴムサンダルが、ベタン! ベタン! ベタン!と、間抜けな音を立てる。

軍隊式の行進をしながら受刑者たちは工場へ向かう。

俺は元大工だった経歴が買われ、官舎の修理をすることになった。

壊れている窓を修理している最中に、汗が流れたのでタオルで拭いたら看守に酷く怒鳴られた。

刑務作業中に勝手な行動をとるのはルール違反で懲罰の対象になる。

「願いまーす!」

受刑者たちはトイレに行きたいときや、工具が欲しい時はいちいち看守に許可を取らなければならない。

そこいらじゅうで聞こえる「願いまーす!」の声とまっすぐに伸びた右手。

俺も「願いまーす!」と右手を上げ、修理が終わった窓ガラスの確認をしてもらう。

一日中、刑務所内の壊れたドアや窓を直し、夕方に雑居房に戻る。

食事をしながら雑談をし、腹が膨れてもぺちゃくちゃと俺たちはしゃべり続ける。

退屈な刑務所の生活では、人と話すことが唯一のストレス解消だ。

「あ~、外に出たら甘いもん腹いっぱい食べたい」

「生クリームとイチゴが乗ったケーキを一個丸ごと食いてえな」

「俺は羊羹を一本端からそのまま食うね」

刑務所では甘いものがめったに食べられないので、皆、そんな話ばかりする。

そして、早く塀の外に出たいと愚痴り合う。

「出所まで一年三か月と十一日だ。でも、真面目にやってれば仮釈もらえて半年くらい早く出られるかな」

「俺は三十日後だ」

「羨ましいなあ、おい。もうすぐじゃねえか」

と、俺も会話に混じる。

「でもよお、出所した後、仕事が見つかるか不安なんだよな。俺、会社の金盗んだはいいけど、それがバレそうになって、社長のこと刺しちまったんだよな」

無銭飲食で捕まった俺は言葉が見つからない。

「まあ、まだ若いんだし何とかなるよ」

ありきたりな言葉で励ました。

俺はここを出た後はどうなるのだろうか。

身元引受人は家族がなってくれたが、手紙を出しても両親からは返事がなく、返事を書いてくれたのは弟と学校の先生だけだった。

塀の中での生活を黙々とこなし、刑期を終えた春の日、俺はとうとう出所した。

刑務作業で得た賃金数千円を握りしめタバコ屋に向かう。

マイルドセブンとライターを買い、フィルターを咥えて火をつける。

タバコの煙を肺まで深く吸い込みゆっくり吐き出すと、頭の奥がジンジン痺れてくる。

ふと顔を上げると、抜けるような青空には雲一つなく、この世の喜びを謳うようにひばりのさえずりが時折聞こえる。

やっと自由になれたという喜びと、この先どうすればいいのかという不安が入り交じり、俺は自分の吐いた煙が空気に溶けるさまをずっと眺めていた。

続く

参考文献

少年刑務所を出て、実家に帰ったが、家族は歓迎してくれなかった。

仕事を探すが大工の道具は現場で盗まれてしまったし、前科者を雇ってくれる職場はどこにもない。

元受刑者の支援をしている更生保護会を通じて運送業や土木作業員として働くが、仕事が終わると以前のようにスナックやバーに行き、酒を飲んだ。

月曜の朝、布団から出て仕事に行こうとするが、体は鉛のように重く、頭痛や耳鳴りが酷いので、ちょくちょく休むようになった。

実家に居づらくなり、更生保護会の支援者から勧められて生活保護を受給することにしたが、最低限度の暮らしは想像以上に厳しく、外で飲むと半月もしないうちに金が無くなる。

仕事もなく、昼間からブラブラしているのが苦痛で仕方ない。

思い返すと俺は幼い時からずっと働いてきた。

子供の頃にした米軍基地での新聞売り、大工の見習い、一人前になって建てた数々の家。

自分の手をじっと見つめた。

まだ二十歳そこそこなのに、皮膚は厚くゴツゴツしていた。

働きたい、そう、俺の手が言った。もっと、もっと稼ぎたい。

その衝動を押さえつけるように右手首を握りしめる。

「ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう」

小さな声で絞り出すように呟いた。

手持ちがなくなると当たり前のように金を払わずに店を出た。

いつものように無銭飲食をして店を出たら、後ろから何者かが俺の手首をぐいと握った。

振り返ると警官が俺のことを睨みつけ、

「無銭飲食の現行犯で逮捕する」

と言い放った。

そのまま警察署で取り調べを受け事情聴取を受けた後、留置所に入れられて検察の取り調べが始まった。

検察官から浴びせられる罵詈雑言に耐えられず、犯した罪を全て白状した。

起訴されて裁判を受け、実刑判決が下った。

俺は東京拘置所に送られ、独居房に入れられた。

刑務所に移送されるまでの間、居室内で紙袋を作らされることになり、『内服薬』と印刷された紙の束を渡される。

底の部分に折り目をつけて、糊付けした後、砂袋で重しをする。

黙々と紙袋を作り、製品が出来上がると報知器ボタンを押して作業担当の受刑者に知らせる。

そうやっているうちに夕食の時間になり、あっという間に一日が終わる。

風呂に入るため看守と移動している時、遠くの方で女性が看守に連れられて移動する姿が見えた。

「あれ、永田洋子だ。散々世間様を騒がせて、やっと捕まったよ。内ゲバで人殺ししちまうんだから恐ろしい女だよな」

世間を騒がせている極悪人が身近にいることにゾッとした。

東京拘置所に数週間、拘留された後、俺は府中刑務所に収監される事になった。

初めて入ったのは少年刑務所だったが、今度は本当の意味での刑務所になる。

府中刑務所は日本最大の刑務所だ。

収容棟は東一舎から東六舎、西一舎から西四舎、病舎に誠心寮の計十一棟。

工場も三十以上あり、体育館や講堂、運動場もある。

なぜ、俺がこんなに詳しいかというと、大工の仕事ができる俺は、ここでの刑務作業で舎房の修繕を与えられたからだ。

壊れた窓やドアを直し、明かりのつかない蛍光灯を取り換え、水が出ない水道管の修理をやった。

土日は刑務作業が休みなのに、看守に「やってくれ」と言われると断れない。

俺がやっている刑務所の修繕を外部の業者に頼めばそれなりの金額になるはずだが、受刑者にやらせればタダみたいなものだ。

俺は房の中ではあまり目立たないようにしていたが、自慢ばかりするやつがいた。

「俺はさ、親が地主やってて、大学を出た後は自分で会社を経営してさ、かなり儲けたよ。車はベンツだよ。やっぱ外車は広くて、本当に乗り心地がいいのよ」

などと、べらべらまくしたてる。ここに来ているやつなんて、どいつもこいつも似たような経歴の人間が多いはずだが。

後日、やはり自慢が全て嘘だったことがバレて、そいつは房のやつらに村八分にされ、便所の横が定位置になった。ムショの外でも中でも自慢をする奴は嫌われる。

出所するには身元引受人がいないとならないが、両親はあてにできないので、更生保護会という元受刑者の社会復帰を支援する団体に依頼した。真面目に刑務作業に励み、単調で苦しい刑務所からやっと出られることになった。

刑務所に入ったことにより、生活保護が切られ、お世話になっている更生保護会を訪れた。

そこの宿舎で寝泊りをさせてもらうが二か月までしかいられないので、お金をためて早く出なければならない。

更生保護会を通じて仕事を紹介してもらうが、二回刑務所に入ったせいか、どこにも採用されない。

「社会に出て真面目に働きたいって言っても、その社会の側が受け入れてくれないんじゃ、更生もクソもねえよ」

新宿の職安通りをとぼとぼと歩く。

「金もない、家もない、仕事もない、家族もない。あるのは犯罪歴だけ」

背中を丸めてポケットに手を突っ込み、自嘲気味につぶやく。

「けど、寄せ場なら仕事はあるかもしれないな」

大工の仕事をやっていたので、寄せ場の存在は知っていた。

短期間や日雇いの土木作業員が欲しい建築会社が手配師を通じて人を集めているのだ。

早朝四時ごろに寄せ場にいけば、それらしい奴らはたくさんいる。

一旦、帰宅してから次の日の早朝、高田馬場の寄せ場に向かった。

まだ日が出ていない早朝の高田馬場にある西戸山公園は男たちで賑わっていた。

新大久保のコリアンタウンが近いせいか、韓国語らしき言葉も聞こえてくる。

「あんちゃん、仕事探してるんだったら、いいのあるよ。土木は経験ある?」

振り返ると四十代くらいの作業着の男性が声をかけてきた。

「十代の頃から大工で働いてきた」

俺がそう答えると、相手の顔色が明るくなった。

「そうか~! それならうちの建設会社はどうだ? 道具がなくても大丈夫。給料を前貸しするから。日当は五千円。現場は都内の成城。寮もあるよ」

少し悩んだが悪くない条件なので、俺が作業着の男性の後をのこのことついていくと、木造の寮らしき建物に着いた。

「昼飯まだだったら、食堂に行けばいいから。その前に書類書いてくれる? 書けるとこまででいいよ。ここは訳ありの人が多いから、そんな細かく書く必要ないから」

差し出された書類に、住所と名前を適当に書き、前借りした給料から宿代を支払う。

案内された部屋は三畳しかなく、布団が畳まれて置かれているほかは、小さいテレビがあるのみ。

荷物を置いて布団に横になり、いつの間にか眠ってしまったが、猛烈な痒さで目が覚めた。

「ひいいい! 痒くてたまらねえ!」

ボリボリと全身を掻きむしると、赤い斑点が足や腕にできている。

こりゃあ南京虫がいるんじゃなかろうか。

階段を駆け下りて、帳場に行き文句をつけると殺虫剤を撒くと約束してくれたが、代金を取られた。

イライラしながら共同の風呂に入り、食堂に行き飯を食べて、その日はすぐに寝た。

朝の四時半に起きて、朝飯を食ってから、一台のバンに乗せられて現場に向かう。

朝日が昇る前の東京は空気が澄んでいて凛としている。

車が止まると、ぞろぞろと土木作業員が降りる。現場監督に今日の仕事の説明を受けると、ラジオ体操の音楽が流れる。

「イッチニイ、サンシ、ゴーロク、シチハチ!」

大工経験者の俺はコンクリートの壁を作る仕事を与えられた。

型枠といってコンクリートを流し込む型を作るのだ。

板と板を合わせてくぎを打ち込み、型枠を作る。

黙々と仕事に熱中していると、額から汗が吹き出してくる。

気が付くと太陽が頭上に上っていた。

「昼休みだから、各自、弁当取りに来て~」

プラスチックの容器に入った弁当の中身は白身魚のフライ、から揚げ、マカロニサラダに山盛りの白米。栄養や健康を無視した高カロリーなそれを平らげながら、現場の仲間とたわいもない話をする。

「ここの現場はそこそこキツいけど、解体の現場はもっと最悪だしな」

「この前行ったとこは、エレベーターなかったから地獄だったぜ」

「俺、こないだ、競馬でけっこう儲かっちまったよ」

ゲラゲラと笑いながら話す内容はあたりさわりのないものばかりで、家族や郷里のことは一切話さない。

それは、みんな過去を捨ててきたからだろう。

午後になり、再び仕事に取り掛かる。

照り付ける日差しの中で、肉体労働をしていると、頭がぼんやりしてくる。

飛び交う男たちの声、激しい重機の音。

木材を運んでいるうちに、疲れて腕がしびれてくる。

午後の休憩時間にソフトドリンクが配られ、缶コーヒーを取ると、タバコに火をつけて、しばらくぼうっとした後、再び仕事に励む。

夕方になり、今日の仕事が終わると、迎えに来たバンに乗って、寮と言う名の飯場に戻る。

疲れ切った俺は、仕事着を脱ぎ、ひとっぷろ浴びた後、夜の街へ出かけ、店構えの良さそうなスナックに入る。

良く冷えたビールを飲み干すと、体が弛緩し、一日の疲れがさらさらと流れていく。

適当につまみを注文し、ママとの会話を楽しみながら、酎ハイやハイボールをガバガバと飲む。

酒に対するこだわりはなく、酔えればなんでもよかった。

しこたま飲んで会計を済ませると、飯場に戻り、テレビと布団しかない三畳の部屋に帰る。

殺虫剤を頼んでおいたおかげで、南京虫はいなくなったようだ。

布団の中でまどろんでいる最中に、頭の奥の方で「ジジジジジジ」というセミの鳴き声のような音が聞こえる。

脳挫傷の後遺症と思われるこの音は、いつまでも鳴りやまない。

どんなに逃げてもついてくる、忌まわしい自分の過去のように。

寄せ場の生活は厳しい。

激しい肉体労働で体はボロボロになり、疲れを取るために酒を飲み、休日はパチンコに行き、憂さを晴らした。

荒くれ者が多いせいか、喧嘩や盗みが多く、俺も犯人にされたことがある。

飯場では親方の嫁さんが炊事洗濯を任されているが、親方の暴力に耐えられず逃げ出した。

「すまねえが、嫁さんの代わりに飯場の仕事やってくれねえか。お前ならうまくやれるだろ」

親方に頼まれると断れない。

日が昇る前から大人数の飯と弁当を作り、それが終わったら掃除に取りかかる。風呂場を磨き上げた後、タバコを一本吸いながら休憩する。

「俺は人から頼まれると、どうしても断れねえんだよな」

と、ひとりごちた。

ある日、飯場の連中が騒いでいるので何事かと尋ねると、

「親方が覚せい剤で捕まったってよ!」

と、言うではないか。

薬物をやっている奴は珍しくないが、親方がパクられたんじゃ話にならない。

ここにいる男たちの末路はたいてい惨めで、寿命は短い人間が多く、現場の仕事で死ぬ奴もいた。

そして俺は脳挫傷の後遺症なのか、ある日、部屋で倒れてしまった。

命は助かったものの、脳に怪我を負ったまま生活をするのは、酷く困難だった。

仕事に出られなくて金が無くなると、無銭飲食をして刑務所に入り、出所したら寄せ場に戻る生活を十年以上送った。

北は網走刑務所から南は広島刑務所まで、合計七カ所の刑務所に入った。

最後の広島刑務所では、俺の体力も随分落ちてきて、刑務作業も大工仕事から針仕事や木工細工に変わった。

木工細工の刑務作業は楽しかったが、木工場の担当に推薦されて炊事場に回された。

料理は子供の頃から作っていたし、飯場の親方に頼まれて大人数の飯を作っていたので慣れていた。

ある日、炊事場の看守が「外の店より美味しい酢豚を作る」と言い切り、負けん気の強い俺は最高に美味い酢豚を作った。

いつものように早朝の炊事場に行くと、看守が俺に近づいてきた。

「昨日の酢豚、美味かったぞ」

俺は自分の耳を疑った。

この看守は受刑者を褒めるどころか、滅多に話しかけないことで有名なのだ。

「あ、ありがとうございます!」

俺は深く頭を下げた。

夕飯の時、同じ舎房の受刑者に話しかけられた。

「お前、あの看守に酢豚が美味いって褒められたんだってな。よっぽど気に入られたんだな」

「そんなことねえよ」

そう答えながら、俺はくすぐったい気持ちだった。

人から最後に褒められたのはいつだったろう。

誰かから自分の働きを認めてもらえるのが、こんなに嬉しいことだなんてずっと忘れていた。

広島刑務所での刑期を終えて、関東に戻った後、更生保護施設に入所した。

そこで、支援者と今後の生活について話し合っている時、アルコールに問題があると指摘された。

精神科を受診した後、都内のアルコール病棟に入院が決まった。

生まれて初めての入院が精神科病院になるとは思わなかった。

閉鎖病棟なので、基本的に外に出られないが、清潔なベッドとシーツがあり、栄養のある食事を食べることができ、キツい労働もない。

俺はここで AA(アルコホーリックス・アノニマス)の出席を義務づけられた。

アルコールを止めたいと願う人たちが集まる自助グループで、教会や公民館で定期的に行われている。

会場に入ると、12 のステップの冊子を渡された。

「呼ばれたいニックネームを名乗ってから、右回りに 12 のステップを読みましょう。まず私から始めます。リーダーのチョビです。1、私たちはアルコールに対し無力であり、思い通りに生きていけなくなっていたことを認めた」

「シロです。2、自分を超えた大きな力が、私たちを健康な心に戻してくれると信じるようになった」

自分の番になった。緊張しながら口を開く。

「ボクです。3、私たちの意志と生きかたを、自分なりに理解した神の配慮にゆだねる決心をした」

今までとは全く違う世界に戸惑いつつ、嫌な気持ちはしなかった。

穏やかで落ち着いた時間の中で、俺は今までの人生を振り返るようになった。

AA に通うようになり、しばらくたつと、その熱心さからグループの運営を任された。

しかし、根が真面目なので、頑張りすぎてアルコールに手を出してしまった。

スリップ(再飲酒)したらそれを AA で話し、仲間の力を借りてアルコールとの距離を取るようにした。

退院した後、病院のケースワーカーに勧められて生活保護を受けて、アパートで独り暮らしを開始した。

久しぶりの自由が嬉しくて、台所に立って料理を熱心に作った。

一番ハマったのは天ぷらで、どうやれば軽くサクッと揚がるか 1 人で研究した。

ぬか漬けも始めて、AAに行くときにはそれを持って行って、仲間と食べた。

「ボクのぬか漬けはいい味だしてるな~」

皆がそうやって俺の料理の腕前を褒めてくれた。

AAのイベントが開かれる時は、油揚げを甘く煮て、お稲荷さんをたくさん作って会場に持って行く。

みんなが美味しい、美味しいと言いながら食べるのを見ていると、胸の中が温かくなった。

安心していられる場所、それがここだ。

しかし、物事はそうすんなりうまく行かない。

アルコールを止めてからパチンコ通いが始まった。

二十歳のころからずっとパチンコに慣れ親しんでいるので、店に入るとホッとする。

AA も毎日あるわけではないので、暇なときはパチンコ屋に足が向いてしまう。

もらったばかりの生活保護費を機械に滑り込ませ、右手でハンドルを握る。

チューリップがパカパカと開き、球が入ると音と光が鳴りたくさんの球が吐き出される。

しばらくすると、目の前のスロットが回りだし、同じ絵柄が三つ揃い、激しいファンファーレが鳴り店員がやってきた。

どうやら大当たりしたらしく、足元にはドル箱がどんどん積みあがっていく。

換金所に行くと、十万円近くの現金を手渡された。

「今日はついているぜ」

ホクホクしながら、金を財布に仕舞った。

朝起きると、喫茶店のモーニングに行き、コンビニで買ってきたパチンコ雑誌を読みながらコーヒーを啜る。

最新機種の説明をざっと眺めてからパチンコ屋へ颯爽と向かう。

一番端っこの台は通りに面しているせいか、よく球が出る。

三十分打っても球が出ないときは店をぐるりと一周し、客を観察する。

やせこけた若い男性がさっきからずっと打っているのに球が出ず、しびれを切らして舌打ちをして席を立つ。

俺は台を眺めてリーチが入っているのを確認して席に座る。

しばらくすると、大当たりが入って、ジャラジャラと威勢のいい音と共に球が後から後から沸いてくる。

ドル箱を積み上げて店のカウンターに行き特殊景品と交換する。

パチンコは表向き遊技場として経営しており、店で直接現金に変えてくれないので、一度、景品に交換してから店の外に出て景品交換所で換金してもらうのだ。

端数の球をカップラーメンとお菓子に交換して、小さな赤札を 7 枚受け取り、店の裏にある景品交換所に行き現金を受け取る。

「ちゃんと稼げてるんだから、俺はパチプロってやつじゃないか」

軽い足取りで店を後にした。

博打というのは当たり続けるものではない。

時には大損し、地団太を踏むほど悔しい時もあるが、次の日には頑張って負けを取り返した。

パチンコの腕は上達していき、毎月黒字が続いた。

ある日、生活保護課から電話がかかってきた。

「ちょっと確認したいことがあるから、これから役所に来てくれる?」

唐突にそう言われたが、生活保護を受けている自分が断れるはずもなく、市役所へ行くと、担当のケースワーカーに個室へ通された。

「これさ、あんただよね?」

A4 の紙にプリントアウトされた写真には、パチンコ台の前に座っている自分の姿と積み上げられたドル箱が写っていた。

思わず冷や汗がどっと出た。

「パチンコ屋の店員から苦情がきてるんだわ。自分の立場を分かってるよね? 生活保護費っていうのは、国民の血税で払ってんの。パチンコで遊ぶために払ってるんじゃないの。こんなことする暇があったら、ハローワークに行くべきじゃないの?」

写真は一枚だけでなく、複数枚あり、ケースワーカーはそれらをひらひらとさせながら呆れたように言う。

「で、いくら儲かったの?」

声を低くして、ケースワーカーが凄む。

恐ろしくてテーブルを無言で見つめていたら、ケースワーカーが拳を机にドカッと叩きつけた。

「いくら儲かったかって聞いてるんだよ!」

怒鳴りつけられて、体が思わず硬直した。

「その時は五万円くらいです……」

蚊の鳴くような声でたどたどしく答えた。

「その他は?」

記憶を辿り、儲けた金額を伝えると、ケースワーカーはイライラしながら口を開いた。

「そのお金、返せる?」

「生活費として使ってしまったので、今すぐには無理です」

ケースワーカーは苦虫を噛みしめたような顔をして考え込んだ。

一つ大きなため息をついて、こう切り出した。

「じゃあさ、儲けたお金は生活保護費から差し引いて返していこうか。パチンコで稼いだお金は収入として扱うから。生活保護で収入を得た場合は、役所に申告して収入認定してもらうのがルールなの。生活保護費よりも多い収入を得たら、国に返さないといけない決まりだから」

俺は何も言えず、ただ頷いた。そして、毎月五千円を生活保護費から返すことになった。

クソ! パチ屋の店員、俺のことをチクりやがって。

俺が儲けているから目の敵にしてやがったんだ。

むしゃくしゃして歓楽街に向かうと、適当な店に入り、浴びるように飲んだ。

久しぶりに飲んだ酒は腹にガツンときて、体中がカーっと熱くなった。

そのあとのことは記憶がなく、目が覚めたらアパートにいた。

財布の中はすっからかんで、ズボンの膝小僧が破けていた。

次の週、AAに行き、パチンコをやっているのが生活保護のワーカーにばれたこと、それで頭にきてスリップしたことを話した。

通院している精神科でも同じことを話したら、ギャンブル依存症の話をされた。

そして、GA(ギャンブラーズ・アノニマス)への参加を勧められた。

アルコール依存症とギャンブル依存症、二つの依存症を患う俺は、アルコールが止まったかと思うとギャンブルが始まり、ギャンブルが止まればアルコールが始まった。

アルコールとギャンブルを行ったり来たりして、あまりにも疲弊した時は、精神科病院に入院して休んだ。

そうやって暮らしているうちに俺も歳を取った。

七十一歳の時、生活保護のケースワーカーが施設入所の話をしてきた。

「今まで一人暮らしを頑張ってきたけれど、少し、施設に入って休むのはどうですか? 救護施設と言って、生活保護を利用している人が入れる施設があるんです」

俺は病気に振り回されて、生活をうまく回すことができず、アパートの家賃を半年間滞納していた。

自分の力ではどうにもならないということを認めることも人生では大事だ。

「今度、見学に行きます」

その後、東京のはずれにある救護施設での暮らしを始めた。

救護施設に来て三年がたつ。

俺はまるで人が変わったようになった。

お金の管理のため、もらったレシートを保存し、出納帳をつけるようになった。

溜まったお金で自分専用の大きいテレビを買って、プロ野球や卓球の国際試合を観戦して楽しんでいる。

施設内で取っている新聞が溜まったら、まとめて紐で縛り、資源ごみの日に出す。

近所のゴミ拾いも始めた。

誰かに言われてやっている訳でなく、自分の意志でやっていて、それが生きがいになっている。

思えば、子供の頃から苦労してきた俺は、全てにおいて頑張りすぎていた。

頼まれたら断れない性格で、嫌なことでもつい請け負ってしまう俺のことを、都合のいいように使うやつもいた。

自分でも半分くらい、もうダメだと思いながら与えられた仕事を一生懸命やってしまう。

その結果、酒やギャンブルに逃げることで自分を保ってきた。

でも、そのやり方じゃ上手くいかなくて、体を壊し、お金が無くなって無銭飲食をしてしまう。

刑務所だって行きたくないが、何回も出たり入ったりを繰り返しているうちに、だんだんどうでもよくなってしまった。

どこに行ってもうまくいかないし、やってもいないことを俺のせいにされて悪者にされる。

俺は自分の人生を完全に諦めていた。

それが今じゃ、酒もタバコもギャンブルもやめた。

悪い事はいっぱいやってきたし、弁護士の先生に「あんたは病気だよ」と言われたこともある。

正直、酒とギャンブルに依存していた頃の苦しみはもう味わいたくない。

空の上の方で神様が俺のことを見ていて、もうそろそろやめていい、楽になれって、やめさせてくれたのかも知れない。

最近、救護施設の支援者からアパートでの一人暮らしを提案された。

再挑戦してみたい。

昨年、お金を貯めて五段ギアの自転車を買った。

天気のいい日は一時間くらいサイクリングをしている。

新しい自転車は快適で、子供の頃に三角乗りしていた自転車とは段違いだ。

ギアを上げるとペダルが軽くなり、漕いでも全く疲れない。

嬉しくなってもう一段ギアを上げる。

軽くなるペダルを感じながら、颯爽と道路を走っていると、年老いた自分の体から痛みが消え、肉体が若返ったような感覚に陥る。

新緑が眩しい街中を新品の自転車で走り抜ける俺は、一瞬だけ十代の少年になった。

アル中の母、卓球で国体に行った父、きょうだい達、育ててくれたおじさん、おばさん、ユリ姉さん。

刑務所で俺の酢豚を褒めてくれた看守、自助グループの仲間たち。

様々な人の面影と思い出が胸に去来した。

俺の人生は人に誇れるようなものではないかもしれない。

けれど、蔑まれるものでもない。

それは俺が一番良く知っている。

太陽の光を体に浴びながら、不思議と確信していた。

俺の人生には確かに意味があった、と。

参考文献

父は子供の面倒見がよく、休日になると私と妹の正子を車に乗せて、いろんなところへ連れて行ってくれた。

先週は豊島園、今週は船橋ヘルスセンター。

ここは、大規模な温泉施設のほかにプールや遊園地があり、海水をろ過したゴールデンビーチという巨大プールがある。

父はビニールシートの上で荷物の番をしながらプールで泳ぐ私たちを見守っている。

はしゃぎ疲れて正子と一緒に父のところまで戻ると、

「里子、正子、ソフトクリーム食べるか?」

と、笑顔で聞いてきた。

父が指さした先には子供の大きさくらいあるソフトクリームのオブジェがあった。

『食べる!』

私と正子はほぼ同時に声を上げた。

父は会計の列に並び、順番が来るとショルダーバッグから二つ折りの財布を出し、小銭を店員さんに渡す。

ソフトクリームを二つ受け取ると、小走りで私たちのところまで戻ってくる。

父が差し出したソフトクリームに大きな口を開けてかぶりつく。

「美味しいね、おねえちゃん」

正子がニコニコしながら話しかける。

「うん!」

つられて私も笑顔になった。

小学校ではクラスメイトの康子ちゃんと仲良くなった。

学校では金魚のフンみたいに年中くっついてはしゃいだ。

「稲妻落とし!」

「回転レシーブ!」

当時『サインはV』や『アタックNo.1』の影響でバレーボールが大流行していた。

私たちも御多分に漏れず作品に登場する決め台詞を言いながら、おもちゃのビニールボールを打ち合うのが日課だった。

真似するのに飽きた頃、学校でバレーボールクラブの張り紙を見つけ、私たちは早速入部した。

真っ白なボールを投げたり打ち返したりしていると、人気作品の主人公になれたみたいで楽しかった。

中学校に入学し、部活はバレー部に入った。授業が終わると体育館に行き、夢中になって白球を追いかける。

クタクタになって帰ると、母が「疲れて食事の支度ができないから、里子がやってくれない?」と言うので、仕方なく台所に立った。

慣れない手つきで包丁を握り、ネギを切っていると、玄関のドアが開いた。

「ただいまー」

父が仕事を終えて帰ってきた。

そして、料理を作っている私の姿を見て母に怒鳴った。

「お前! なんで里子に食事の支度させてんだ! この子はまだ子供だぞ!」

仕事道具を半ば投げるように床に置き、ドスドスと母に近づく姿を見て、私は恐ろしくなり、

「違うよ! 私が料理したいって言ったの!」

と、父を止めた。

祖母と祖父が不安そうな顔をしてこちらを眺めているのに気が付くと、父はどっかと腰を床に下ろして押し黙った。

父は子供の事を一番に考えていた。

中学を卒業して、高校生になった。

勉強が一気に難しくなり、授業についていけない。

出された宿題を、ほぼ空欄のまま提出したら教師にえらく叱られた。

勉強は嫌いだったが、バレーは好きなので、高校でも続けた。

帰宅してから頭を悩ませるのが大量の宿題だった。

教科書を見ると吐き気がするし、数字や記号の羅列が何を意味しているか理解できない。暗記も苦手なため点数が取れる科目がほとんどない。

教師に叱られ、クラスメイトに馬鹿にされ、親に怒られるうちに、私はどんどん自分に自信がなくなってきた。

憂鬱になることが多くなり、朝起きてすぐに考えるのは『学校に行きたくない』ということだった。

重たい体を引きずって学校へ向かうが、心が悲鳴を上げていた。

部活の帰り道、康子ちゃんに思い切って相談した。

「私、学校辞めようと思う。勉強についていけなくて、毎日しんどい。宿題ができなくて、先生に怒られるのも疲れた」

「そんなの嫌だよ! 私、里子ちゃんと一緒に高校卒業したい! 頑張って三年間通おうよ! 宿題なら私が毎日手伝うよ。里子ちゃんがいない学校なんて楽しくないもん!」

康子ちゃんのまっすぐな瞳に見つめられると何も言えなくなって、もう少し頑張ることにした。

学校が終わってから私の家で一緒に宿題をする。

康子ちゃんは根気強く教えてくれるが、毎日、宿題を手伝ってもらうのは、迷惑をかけている気がして最終的に断ってしまった。

かといって自分一人では手も足も出ない。

頭の中には『高校退学』の四文字しか浮かばなくなった。

家で学校を辞めたいとこぼしたら、父が私を平手打ちした。

パアンという音が静かな住宅街にこだまする。

「せっかく高校に入ったのに辞めるとはなんだ! 高校辞めて、どうするっていうんだ!」

顔を赤く上気させた父が私を見下ろしながら怒鳴る。

「働きに出ようと思ってる」

私はうつむきながらそう答えた。

「働くのだったら、高校を出てからでも遅くはないだろう! 中卒じゃロクな仕事がないぞ!」

「それくらい分かってるよ。ただ、今の私には何の希望もないの。お願いだから好きにさせて!」

最後の言葉は悲鳴に近かった。

父と祖母は反対を続けていたが、自分で退学届けを書き、担任に持って行った。

担任も父と同じく「なんで辞めるんだ!」と、怒鳴ったが何も言えなかった。

私は高校を一年で中退した。

高校を辞めてから、昼間はあてどなく街中をフラフラした。

ゲームセンターを覗いたり、公園でぼんやりして過ごした。

ある時、そんな私に声をかけてきた男がいた。

「ねえ、喫茶店でお茶しない?」

暇だったので、軽い気持ちで付き合った。

男は中肉中背で水色のシャツに洗いざらしのジーンズを履いていた。

名前は山田三郎と言って、年齢は三十歳、運送業をしていると教えてくれた。

十六歳の私からしたら随分年が離れているが、私のことを大人の女扱いしてくれて嬉しかった。

三郎と会う時間が増え、自然に恋仲になり、結婚を申し込まれて素直に受けた。

父親に紹介したところ、激しく反対されてしまい、駆け落ち同然で家を出た。

婚姻届けを出し、新しい生活をスタートさせたが、三郎は私に暴力を振るうようになった。

付き合っていた時は手を上げるどころか、怒鳴ったこともなかったので、信じられなかった。

ある日、心配した父が私たちの住むアパートを探して訪ねてきた。私はシャツをまくり上げて腹や背中にできた青あざを見せた。

「里子、まだ、あいつと暮らしたいか?」

「もうやだ。離婚したい。実家に帰りたい」

ふり絞るように自分の思いを伝えると、父はすぐに行動した。

「里子、外に出るぞ」

父と一緒に役所から離婚届をもらってきて、三郎に突き付けた。

「私は、もうあんたに一ミリも未練はない!」

最初は反発していた三郎も父に凄まれると諦めて離婚届にサインをした。

そのまま役所に行き、離婚届を提出した。

実家に戻ってから、張り詰めていた糸がプツリと切れて、なんにもやる気が起きず、ぼんやりと毎日を過ごしていた。

そんな私を心配して、康子ちゃんが訪ねてきた。

「私の友達が、里子ちゃんに紹介したい男の人がいるっていうんだけど、会ってみない?」

彼女の口からそんな話が飛び出した。

「康子ちゃんが言うなら、会ってみてもいいかな」

私がそう答えると、康子ちゃんは笑顔になった。

「会ったら、感想教えてね! その人、私たちと同じ高校の同学年だし、話が合うと思うよ」

笑顔で手を振る彼女の姿を見ていたら、胸に熱いものが込み上げてきた。

こんな私とずっと友達でいてくれて、気にかけてくれることが堪らなく嬉しかった。

日曜日、康子ちゃんの友達が紹介してくれた男性と喫茶店で会った。

「石井健太っていいます。よろしく。高校ではすれ違ったことあるから初めましてっていうのも変だけど」

柔和な顔立ちをしていて、優しそうな人だった。

高校を卒業した後、親の店を継いで金物屋をやっているらしい。

最初は緊張してお互い敬語だったが、高校時代の話になると打ち解けてきて、教師の話で盛り上がった。

「英語の田辺先生、いっつもジャージだったよな。サッカー部の顧問とはいえ、毎日ジャージっておかしいよな。英語の発音もなんか変だし」

健太さんが田辺先生の声真似までするので、私はケラケラと高い声を出して笑った。

「アハハハハ! あんまり笑わせないでよ。お腹痛くなっちゃった」

そんな私を見て、健太さんもつられて笑った。

私たちは、また会う約束をして別れた。

何回かデートを重ねてから、彼がやっているお店に遊びに行くようになった。

お客さんを相手に商品の説明をしている健太さんを見ると、ぐっと大人に感じる。

「ねえ、私にも少し仕事のやり方教えてよ」

客がいないときに、商品の出し方や、レジの打ち方を教えてもらう。

私たちは自然に結婚へと意識が向き始めた。

今回の結婚は私の両親も大賛成だった。

ウエディングドレスに身を包み、健太さんと教会で式を挙げた。

両家の親戚が押し寄せ、学生時代の友人も来てくれた。

私はとても幸せな花嫁だった。

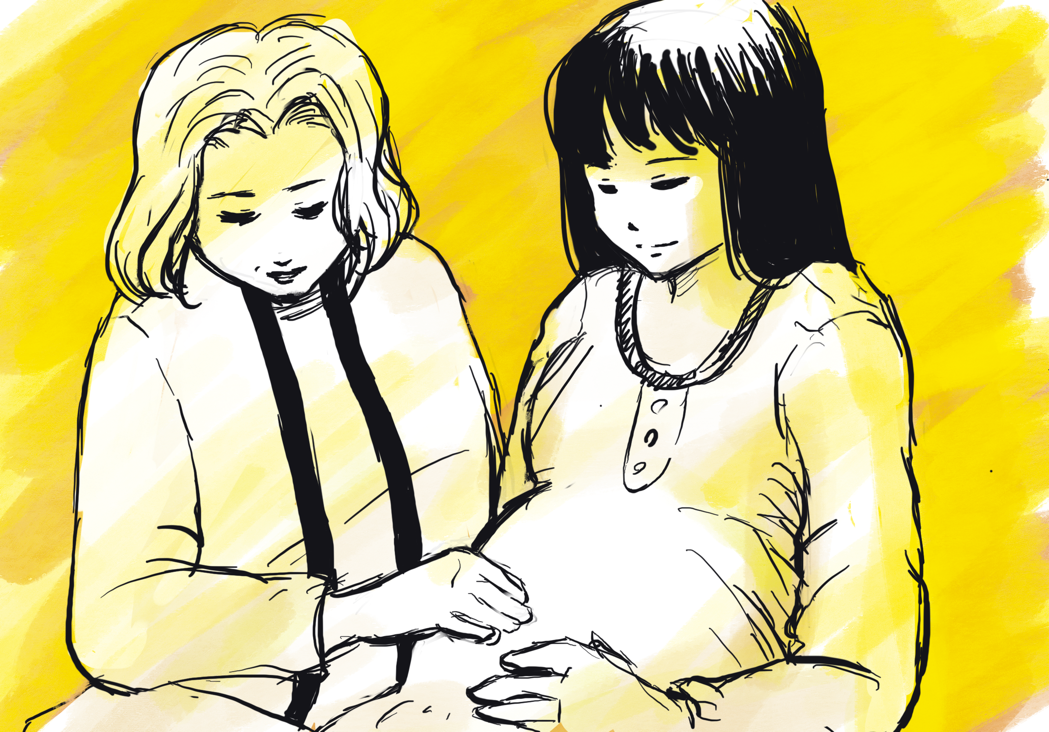

結婚して数か月後に妊娠した。

健太さんの仕事を手伝いながら、掃除や洗濯、食事の支度をした。

近くに実家があるので、私の両親もちょくちょく顔を見に来てくれた。

次第にお腹が膨らみ始め、赤ん坊が腹の中からお腹を蹴った。

「あ、今、動いた!」

「あら、元気ね。男の子かしら」

母は目を細めて私の腹をさすった。

臨月を迎えて、産婦人科に入院した。

初産だったが、そんなに苦労せずにするりと赤ん坊は生まれた。

「立派な男の子ですよ~!」

ふぎゃあふぎゃあという泣き声が病室に響く。看護師が見せてくれた私の赤ちゃんは真っ赤でしわくちゃで、とても小さかった。

わが子に出会えたことにいたく感動し、これからの人生をこの子に捧げようと決意した。

私は二十歳で出産し、その次の年にもう一人子供を産んだ。

幼い二人の子供の面倒と、家事の両立で目が回りそうなくらい忙しかったが、実家の両親と祖父母が新居に来て、家事を手伝ってくれた。

愛する夫と二人のわが子との暮らしは幸せだった。

しかし、その幸せを壊しに来た男がいた。前夫の三郎である。

三郎の住まいは同じ町内なので、街のどこかですれ違ったのだろう。

子供を連れて歩く私の姿を見つけて、いい気分がしないのは、容易に想像がつく。

ある日、玄関のチャイムが鳴ったのでドアを開けると、そこに立っていたのは三郎だった。三郎は土足のまま家に上がり込む。

「元気そうだなぁ、里子。ああ、子供も生まれたのか」

子供たちが大声を上げて私にしがみつく。

「今更、何の用があってきたのよ!」

恐怖で震えながら、必死で声を上げた。

「前は俺と夫婦をやっていたのに、別の男と子供まで作りやがって」

そう言って、私にまとわりつく子供たちを引きはがす。

三郎は私の腕を力強く引っ張り、暴力を振るった。

恐怖で私の体は力が入らず、悲鳴を上げることもできない。

しばらくして、健太さんが異変に気が付いて母屋にやってきた。

健太さんが実家に電話をすると両親と祖父母が駆け付けた。

我が家の惨劇を知り、父は怒りでわなわなと震え、母と祖母は肩を落としてすすり泣き、祖父は力なくうなだれていた。

しかし、三郎は何度もやってきた。

父が必死に追い返すが、三郎の力の前には歯が立たない。

しかたなく、警察に電話するとすぐに家に来てくれたが「三郎さんを家に入れてはいけない」と、注意するだけだった。

その後、私は子供を四人出産した。

全て年子である。

そして、全て三郎の子供だった。

健太さんはその四人の子供を全て自分の籍に入れた。

それでも、三郎は幾度となく、我が家へ押し入り、私や子供に殴る蹴るの暴力を振るう。

警察がやっと三郎に直接話をしたが「里子さんには近づかないように」の注意のみ。

二十六歳で六人の子供の母親となった私は、実家の両親と祖父母と一緒に支え合いながら子育てをした。

三郎は憎いが、子供は可愛かった。

無邪気に笑い、小さな手をバタバタさせている姿を見て母と笑い合った。

「いい子供を育てていこうね」

母のその言葉を聞いて、熱い涙がとめどなく流れた。

ある夜、店のシャッターをこじ開ける音がした。

私は母屋で健太さんと寝ていた。

その様子を見た三郎が激怒した。

「てめえ、俺の女と寝やがって!」

三郎が手にした大きなバールを振り下ろすと、店のドアガラスが粉々に砕け散る。

「早く逃げないと!」

泊まりに来ていた祖母と両親が子供たちの手を引いて裏口から外に出る。

三郎は鬼の形相をして店を破壊し、私たち夫婦に向かって歩みを進める。

「急げ、逃げるぞ!」

健太さんが私の手を引っ張り、裏口に向かうと、父にこう言われた。

「お父さんの友達の家でかくまってもらおう。俺が先に運転するからついてきてくれ」

父の車と、健太さんの車は家族を全員乗せて、闇を切り裂くように暗い夜道を走り抜けた。

数時間して、見知らぬ街の住宅街に来た。

玄関のドアが開き、父の友人夫婦が出迎えてくれた。

「里子ちゃん、大変だったな。以前からお父さんに話は聞いているよ」

父の友人は心配そうな顔をして、私の顔を覗き込んだ。

父が今回、急に訪ねてきた理由を話すと、父の友人は神妙な面持ちで頷いた。

「俺も、どうしたらいいか、方々に相談した。警察は民事不介入と言って全く頼りにならない。だけど、このままの暮らしを続けるのも危険だ。調べたのだが、救護施設と言って、困っていればどんな人でも受け入れてくれる施設があるそうだが、そこに入るのはどうだ?」

救護施設の存在をここで初めて知った。

「そこで、家族一緒に暮らせるのか?」

私は父の友人に聞いた。

「残念だが、施設への家族入所は認められていない。悲しいけど、子供たちは児童養護施設に預けるしかない。夫婦での入所も禁止されているから、里子ちゃんと健太さんも別々の施設で暮らすことになる」

家族が離れ離れになると聞かされて、目の前が真っ暗になった。

しかし、父は違った。

「家族が離れ離れになっても、施設に入れば、三郎もさすがに手出しはできないだろう。悔しいけど、それが一番いい気がする。健太さんはどう思う?」

父が健太さんの意見を聞く。

「一番心配なのは子供たちです。三郎は子供たちにも暴力を振るうから、それが可哀そうでなりません。それに、今はまだ平気だけれど、このままでは命も危ないと考えています」

健太さんは子供たちを一瞥して答えた。

「でも、離れ離れで暮らすのは嫌」

すがるように私が言うと、

「一生ってわけじゃない。落ち着いたらまたみんなで暮らせるよ」

健太さんが私の背中を撫でながら言う。

その言葉を信じて、私たち家族はしばらく離れて暮らすことにした。

私は救護施設、健太さんはグループホーム、子供たちはバラバラの児童養護施設に送られた。きょうだいの場合、同じ施設で暮らせないという規則があるそうだ。

施設での暮らしは平和だが、寂しかった。

家族同士での連絡は手紙と電話が主になった。

そうしているうちに、月日は過ぎ、いつのまにか二十年が経った。

一度、私たちの店と家があった場所を見てきたが、知らない病院と駐車場になっていた。

数年前に三郎は死んだが、私たちはたくさん歳を取り、家も仕事も失った。

あんなに心配してくれた両親は亡くなり、妹とは音信不通になったきり連絡が途絶えている。

子供たちは大人になり、それぞれの生活を始めていた。

子供のうち、二人はすでに結婚し、昨年、初孫が生まれた。

「お母さんに子供の名前を付けて欲しい」

そう娘に言われて、受話器越しに涙ぐんだ。

健太さんが暮らすグループホームと私がいる救護施設は日帰りできる距離なので、時々会っている。

来週の日曜日は久しぶりにデートをするので楽しみだ。

左手の薬指に光る指輪をさすりながら、これからのことを考える。

下の子供たちは、まだ結婚していないので、一緒に暮らせないだろうか。

施設への家族入所は認められていないと言うけれど、何とかならないだろうか。

ああ、でも、その前に、健太さんとのデートに何を着ていこう。

いっそ、新しい服を買おうか。

止まってしまった家族の時間は、やっと進み始めた。

私の父親は開業医で近所でも評判の小児科医だ。母は父の病院を手伝いながら私たち姉妹を育てた。

夏になると父は病院を休業して、家族を旅行に連れて行った。

北は北海道、南は沖縄まで。

クラスでも私のように色々なところへ旅行に行く人は珍しく、みんなに羨ましがられた。

「恵子ちゃんのお父さんってお医者さんなんだよね。いいなぁ」

クラスメイトからそう言われると、まるで自分の事のように誇らしかった。

学校が終わると急いで家に帰り玄関のドアを開ける。両親はまだ仕事中なので、家には誰もいない。

子供部屋にランドセルを置くと、昨日準備しておいた塾のバッグを肩にかける。

私と姉は小学校高学年から塾に通い始めた。

医者である父は年がら年中「もっと勉強しろ」と私たち姉妹に言う。

しかし、いくらいい点を取っても父は決して喜ばない。

「次は百点を取れ」

そう言って九十八点のテストを突っ返された。

悔しかったけど「きっと、次こそは百点を取ってやる」と、心の中で呟いた。

中学は地元で有名な中高一貫の私立校に入学した。

制服は一流デザイナーが手掛けたもので、制服目当てに入学を希望する人もいた。

学校帰りに駅前を歩いていると、通行人が振り返る。

羨望の視線を浴びながら肩で風を切って歩いた。

学校が終わるとすぐに学習塾へ向かい、授業を終えて帰る頃には、辺りは真っ暗。重いカバンを肩にかけて、家路につく。街灯が私を照らすと、長い影が道路にできる。

「いち、にい、さん、しい」

帰り道で、すれ違う電信柱の数を数えるのが、この当時の癖だった。

「ごお、ろく、しち、はち」

九個目の電信柱がゴールの合図だ。家の中にはすでに明かりが付いていて、夕食の匂いが鼻をくすぐる。

「ただいまー」

玄関のドアを開けると、父が母に嫌みを言っている真っ最中だった。

「おい、クリーニングに出しておけって言ったスーツ、まだ出してないのか? 今度の学会に着ていくって言っただろ?」

最初の頃は「病院の事務をしているのに、育児も家事も私に任せきりなのは不公平だ」と、言い返していた母も、今は何の反応もせず、無表情のまま台所に立って皿を洗う。

私の姿をとらえた母が、お帰りも言わずぶっきらぼうに、

「恵子、テーブルの上のおかず、自分でチンして」

と、言った。

私は言われた通り、電子レンジに鶏肉と大根の煮物が盛られた食器を入れてボタンを押す。

ターンテーブルの上で回るおかずを見ながら、

「お姉ちゃんは?」

と、尋ねた。

「さっき帰ってきたけど、自分の部屋で食べるって。もうすぐ試験だから集中したいんじゃない?」

と、母が答える。

「優子には俺の病院を継いでもらいたいからな。頑張ってもらわないとこっちが困る」

私は深くため息をつき母に視線を送るが、母は父の声が聞こえないふりをして食器を戸棚に仕舞っている。

この二人はなぜ、結婚生活を続けているのだろう。

横暴にふるまう父と下女のような母。

その子供である私たち姉妹も彼らに従属することでしか生きられない。

ここはまるで牢獄のようだ。

中高一貫の私立高というと、品行方正な生徒が多いイメージがあるが、ほかの学校と同じようにいじめがあった。

運動が苦手な私は体育の時間に行われたバレーボールでミスを繰り返したら「ノロマ」と呼ばれるようになり、次は「ドジ子」になり、様々なあだ名を経て最終的に「バイキン」になった。

私の隣の席になった人は私の机に自分の机を決してくっつけない。

何かの拍子で机がぶつかると「バイキンがうつる!」と、ギャーギャー騒ぎ出す。

休み時間になると、いじめっ子たちが机の周りに集まってくる。

「バイキンなのに、良く生きていられるよね」

「人間じゃないから生きるとか死ぬとかないんじゃない」

「あ! そっかー。ごめんね、バイキンちゃん」

私の周りでクラスメイトは爆笑した。

バイキンにだって心はあるし、嫌なことを言われたら傷つく。

下駄箱の上履きが無くなったり、教科書にいたずら書きをされたりするうちに、私は次第に学校を仮病で休むようになった。

完全な登校拒否ではなく、ちょこちょこ休んでいるだけなので、大きな問題にはならずにすんだ。

塾にも通い続け、テスト前は必死に勉強した。

真っ黒になる教科書とドリルの山。

それに比例して、私の精神状態はどんどん悪化していった。

中高一貫だったので、高校へは問題なく進学できた。

外からの生徒が増え、環境が変わったせいか、いじめはなくなった。

しかし、学校に対する苦手意識が拭えず、私は相変わらず仮病を使って休んだ。

「恵子、前から言っていた家庭教師の先生だけど、東大の学生さんだぞ。これで成績も上がるだろう」

いつもは不機嫌な父が嬉しそうに私に話しかける。

「そうなんだ。ありがとう」

嬉しくないのに、私はそう答えた。

「予備校の夏期コースの申し込み、お母さんに頼んでおいたぞ。いい大学に行かないと将来ロクな人間にならないからな。これからは国際化の時代だから英会話くらいできないと。行くなら英文学科だな」

父はまるで自分の事のように私の将来を勝手に決めて話し続ける。

その横で娘の私は父が願う人生のコースを完走できるか不安に苛まれていた。

なにしろ、学校を休み過ぎて先生から「このままでは進級できない」と、先日、釘を刺されてしまった。

留年だけは避けたいので、重い足を引きずって登校し、教室で小さくなって授業を受けた。

予備校のおかげで学力は上がったが、父が希望する大学へ進学するのは無理そうだ。

テストの点数と偏差値の数字を眺めて深くため息をつく。

父が学歴の低い人間を馬鹿にするとき、私はとても怖かった。

偏差値の低い人間には価値がないという、父の信念は、私の中にも深く刻み込まれていた。

「あー、痩せたーい」

クラスの女子たちは雑誌のモデルと自分を比べては悲痛な声を上げる。

「ねえ、見てみて、ダイエット特集だって」

「リンゴしか食べちゃダメなの? そんなの絶対無理!」

楽しそうにダイエットの話題をする女子たちは、美しくなることに夢中だった。

授業中にこっそり爪を磨いたり、色が付いたリップクリームを自慢し合ったりしている。

私は自分の体形をあまり気にしていなかったが、家で姉から「子ブタちゃん」と呼ばれてから体重が気になり始めた。

ある日、洋服屋さんでジーンズを試着した時、ウエストがきつくて入らなかったことにショックを受け、ダイエットを決意した。

「ウエストは絶対に六十センチ以下じゃなきゃダメ」

それから私はお昼ご飯をおにぎり一個で済ませ、晩御飯を抜き、家の周りをジョギングした。

すると、次の日に体重がストンと、一キロ減った。

頑張ってもうまくいかない勉強と違い、ダイエットは食べなければその分だけきちんと数字で表れることに喜びを感じた。

自分の人生はコントロールできないけれど、体重は自分の意志で操作できる。

私はあっという間にダイエットにのめり込んだ。

半年後、私の体重は三十五キロになっていた。

鏡の前に立ち、自分の体を眺める。

余分な肉が何一つなくあばら骨が浮き出ていて、美しかった。

そんな私と対照的に、家族は私の体を心配しだした。

「恵子、ご飯食べないと体に悪いわよ」

母が不安そうに言うので、少しなら大丈夫だろうと、パンをちぎって口に入れたが吐いてしまう。

「こんなに痩せているのに吐いてしまうなんて、何かの病気よ。お医者さんに診てもらいましょう」

母に連れられて内科へ行くと、

「こちらでは手に負えないので精神科で診てもらってください」

と、無下に断られた。

私は精神疾患なのだろうか。

ただ、ダイエットをしているだけなのに。

ある日、父は親戚の精神科医に私のことを相談した。

「多分、摂食障害だろう。この病気を侮ってはいけない。放っておけば命を落とすこともある恐ろしい病気だ」

その言葉を聞いて、父は急に焦り出し、精神科を受診するよう私を説得し始めた。

医学部に進学した姉も私の体を心配して「精神科医に診てもらった方がいい」と言うので、おとなしく受診することにした。

家から通える範囲にあるメンタルクリニックで診てもらうと、大量の抗うつ薬と睡眠薬を処方された。

毎食後十錠近くを飲むのは骨が折れたが、薬を飲み始めてから調子が良くなり、食欲も戻り、睡眠が取れるようになった。

心配していた体重も徐々に増え始めた。

メンタルクリニックへ二週間に一度通院し、服薬をしながら学校生活を送り、放課後は受験のため予備校へ行く。それ以外の時は自宅で家庭教師に勉強を教えてもらっていた。

私が摂食障害を経験した後も、父の学歴信仰は相変わらずで、姉もストレスを感じているようだった。

「実はさ、私も恵子とおんなじ薬飲んでるの」

ある日、ふと、姉が私に漏らした。

「え! 本当に? いつから?」

目をまん丸くして姉の顔を見た。

「一年くらい前から。夜になっても眠れなくて。眠剤と軽い抗うつ薬もらってる」

姉は目を伏せてそう告白した。

「そうなんだ……。全然知らなかった」

家族の中で、自分だけが苦しんでいると思っていたので、なんだか恥ずかしかった。

「お父さん、うちの病院を継いでくれってずっと言ってるでしょ。私が医者にならないと恵子に負担がかかりそうで。でも、医者になるって簡単なことじゃないからね。実習も多いし、試験も難しいし、卒業できても医師免許がすぐに取れるものでもない。仮に免許が取れても研修医は激務で薄給って聞くし」

姉が私のことを考えて勉強を頑張っていたとは夢にも思わなかった。

「お父さんのために無理して医者にならなくてもいいんじゃないかな」

私は姉に元気になってもらいたかった。

「そうだよね。でも、お父さんに子供の時から『将来は医者になるんだぞ』って言われて育ったから、自分が本当は何になりたいのか分からないんだよね」

姉の目は空をさまよっていた。

「その気持ち、なんとなく分かるよ」

子供部屋で私たち姉妹は、初めて会話らしい会話をした。

いつの頃からか、夕食を皆で囲むことはなくなった。

暗く重い生活の中で、家庭教師の先生と会話することが唯一の救いだった。

二人目の先生は学習院に通っている女性で、上品で優しかった。

あんまり素敵だから同じ大学に行こうか悩んだほどだ。

しかし、精神科に通院しながらの受験勉強では望むほどの成果は出せず、進路は都内の四年制大学の社会学部に決まった。

父は最後まで英文学科に行けとうるさかったが、学部は自分の意志で決めた。

春は好きだ。

抜けるような青い空と、暖かい風。道端の雑草ですら光輝いて見える。

私はスーツに身を包み、大学の入学式を無事に終えた。

史跡サークルに入り同年代の仲間たちと京都や奈良へ行った。

友達もたくさんできて、授業が終わった後、喫茶店で長いことおしゃべりして笑いあった。

いいなと思っていたサークルの先輩に告白されたときは夢のようだった。

初デートは緊張したけど楽しかったし、帰り道で先輩と手をつないで歩いていたら、胸が熱くなり体中の血が躍った。

しかし、先輩の就職活動が始まると会う時間が減り、関係は自然消滅した。

私は大学を無事に卒業し、就職先は商社の一般職に決まった。

お茶くみに資料作成、電話対応など、初めての仕事は分からないことばかり。

職場では上司が部下を叱責し、その場にいるのがいたたまれない。

残業も多く、ミスをすると上司にこっぴどく怒られたが、歯を食いしばって耐えた。

仕事を終えて家に帰ると、父が私に向かってこう言った。

「会社を辞めて、医学部に行く気はないか? 姉妹でうちの病院を継いでほしいんだ」

姉は一年浪人して医学部に入学していた。

それでは満足できず、妹の私にも医学部進学を夢見る父に怒りを感じた。

頑張っていい会社に就職したのに、私の仕事を少しも認めてくれない。

それどころか、まだ医学部に行けと言うなんて。私は医者になりたいなんて一度も言ったことがない。

私は父の夢を叶える人形じゃない。

しかし、父に嫌われたくなくて、本当の気持ちは胸に仕舞った。

精神の不調が続き、商社は一年で退職した。

失業手当をもらってブラブラすごしていたが、半年後に支給が切れたので、仕事を探した。

保険会社でアルバイト募集の求人票を見つけ、応募したら合格した。

仕事は一般事務だったので、それほど辛くはなかったが、職場の人間関係が上手くいかない。

過去のいじめや家庭環境のせいか、人の顔色ばかり伺い、嫌な仕事を頼まれても断ることができない。

さらに、気の利いた会話ができず、社内で完全に浮いていた。

給湯室に入ろうとしたとき、中から同僚の話し声が聞こえてきた。

「バイトで新しく入った子、なんか暗いよね。名前なんて言ったっけ?」

「高根恵子さんじゃない?」

「あー、そうそう。高根さんてさ、猫背でオドオドして、見てるとイライラしちゃうんだよね。服装も地味でさ、いっつも黒い服ばっか。ここは葬式会場じゃないっての!」

「あはは! マジウケる! 早紀ちゃん言いすぎだよ~」

早紀ちゃんと呼ばれた子は、髪の毛を茶色に染めて、爪はいつもピカピカで、白や薄いピンクの洋服に身を包み、近くを通ると香水のいい匂いがした。

私は早紀さんに対して特別な感情を抱いてないが、彼女からそんなふうに思われていたことがショックだった。

そして、脳裏に中学時代のいじめの記憶が蘇った。

「バイキン!」

「触ると菌が移るぞ!」

「こっちくんなよ!」

押し込めていたものが喉元まで溢れ、手で口を塞いでトイレに駆け込み、個室に鍵をかけ、便座に腰を下ろした。

「うっ、うっ、うっ……」

流れる涙をトイレットペーパーで拭うが、すぐにちぎれてしまう。

誰にも聞かれたくないので、声を押し殺して泣いた。

職場と実家を往復する生活が数年続いた。

「アルバイトじゃなくて、今の会社で正社員になったらどうだ」

と、父が言ってきた。

「そうだね、考えておく」

私は自分の気持ちとは正反対の答えを返した。

正社員になったら、居心地の悪い職場に一生いなければならないじゃないか。

いつでも辞められるバイトのままの方がいい。

一方、姉は医師免許を取り、その後、実家の病院を継いだ。

しかし、数年後、姉は勝手に医者を辞めて、一般企業に就職したと母が教えてくれた。

「え! そうなの? 頑張って医師免許を取ったのに、どうして?」

母は私から視線をそらし、そわそわとしている。

「そうね、本当に不思議よね。でも、お医者さんをやめた理由は、お姉ちゃんに聞かないでちょうだい。絶対よ」

都合が悪そうにしている母の姿を見ていると、それ以上追及できなくて、口をつぐんだ。

私は相変わらず保険会社のバイトを続けていた。

いつの間にか三十歳を過ぎ、大学時代の友人から結婚式の招待状が届くようになったが、体調不良を理由にして断った。

精神科でもらった薬を飲んでも、不安や悩みは消えなかった。

頭の中には過去の苦しかった思い出や、悔しかったことが何度も思い出されて、永遠にループし続ける。

ある朝、通勤電車に乗った時、急に心臓がバクバクして、呼吸が荒くなり、何度も息を吸う。

「ハッ、ハッ、ハッ、ハッ」

目の前が真っ暗になり、私はその場に倒れこんだ。

異常事態に気が付いた乗客が声を掛けてくれて、電車が止まった時にホームに下ろしてくれた。

駅員さんが私を抱きかかえ、休憩室に連れて行く。

結局、その日は仕事を休んでしまった。

メンタルクリニックの診察時に、電車内で倒れたことを伝えると、

「過呼吸発作ですね。きっと、パニック障害でしょう。閉鎖的な空間でたくさんの人と一緒にいる時になるんですよ。お薬、少し変えてみましょう。量も少し増やしましょう」

と、主治医に言われた。

会計を済ませ、薬局で大量の薬をもらい、帰途に着く。

しかし、通勤途中で度々、過呼吸発作に襲われた。

自分の体が会社を拒否しているのだと思い、三十代半ばで、親に内緒で退職した。

家にいると仕事を辞めたことが親にばれるので、急いで次の仕事を見つけた。

しかし、長続きせず、数か月で辞めてしまった。

その後、実家で寝てばかりいたら、父親に「暇ならうちの病院の仕事でも手伝え」と言われ、受付の仕事をしたが、次第に家族と衝突することが増えた。私はもう四十歳を過ぎていた。

仕事もあり、実家で暮らしている私は、世間から見たら幸せな方かもしれない。だが、精神疾患は全くよくならず、むしろ悪化していた。

ある日、ネットで区役所が行っている『こころの相談室』というお知らせを見つけて電話した。

「はい『こころの相談室』です。何かお困りですか?」

「何を話しても大丈夫でしょうか?」

「はい、秘密は守りますので、ご安心してお話しください」

その言葉を聞いて、私は堰を切ったように話し出した。

開業医の父から医学部進学を求められていたこと、中学でいじめに遭い、そのあと摂食障害になったこと、大学卒業後、就職した会社で嫌がらせに遭ったこと。

一時間以上、私の話を聞いた相談員が質問してきた。

「お話を伺うと、今現在もご家族と一緒に暮らしているということで間違いないですか?」

「はい。実家を出たことは一度もありません。今も家族と暮らしています」

「高根さん、よく聞いてください。高根さんは大学も出て、会社勤めも経験されて、とても立派な方です。でも、ご家族と一緒にいることが、高根さんにとって大きなストレスになっていると考えられます。ご家族と離れることが病気を良くする一歩になります。ご実家を出るお手伝いをさせていただいてもよろしいでしょうか?」

「家を出るんですか? この私が? そんなことできるんでしょうか?」

「私たちに任せていただければ可能です」

「本当に、出ることができるのなら、家を出たいです。お願いします」

それからはあっという間だった。

区役所の職員やソーシャルワーカー、様々な人が連携し、世帯分離が行われ、生活保護を受けることが決定し、救護施設に入所することになった。

その後、医者の勧めで精神科病院の閉鎖病棟に入院した。

最初は早く退院したいと思っていたが、数週間経つと仲の良い患者さんができ、皆んなとおしゃべりしているうちに徐々に心が癒されていった。

ある日、母と姉がお見舞いに来てくれた。母が買ってきてくれたシュークリームを面会室で食べながら、たわいもない話をした。

入院生活も四年目になり、閉鎖病棟から開放病棟へ移った。看護師さんに伝えれば、外にあるコンビニで買い物ができ、ずいぶん楽になった。病院内で行われている作業療法やセラピーに参加して、日々を過ごしていた。

ある日、母に電話したら、

「実はね……お父さんが二年前に亡くなったの。お葬式も納骨も済んでるわ」

と、告げられた。お父さんが死んだ? 私の知らない間に?

「どうしてもっと早く教えてくれなかったの!?」

感情が昂り、受話器に向かって大声を出した。

「恵子が入院したばかりだったので、具合が悪くなると思って知らせなかったの」

母はそう答えた。

父のことが嫌いだった時もあるが、もうこの世に存在せず、二度と会えないと分かると、足元の大地がガラガラと音を立てて崩れていくようだった。

私にとって父は強大な支配者であったが、優秀な医者であり、私の誇りだった。

そして、世界でたった一人の大切な私の父親だった。

父に認められる立派な娘になりたかった。

商社をやめた後、父に医学部受験を勧められて断ったことを後悔した。

電話口で泣きながら「退院したらお墓参りに行く」と言うと、母は嬉しそうだった。

父が亡くなった後、病院と実家は処分し、遺産は母と姉が相続したそうだ。私にも取り分があったが、もらうと収入になってしまい、生活保護が受けられなくなるので国に返したと保佐人の弁護士が教えてくれた。

母は現在老人ホームで暮らしており、姉は結婚せず一人暮らしをしている。父が作った家族はバラバラになったが、私たちは別に不幸じゃなかった。

精神病院を退院した後、また、救護施設で暮らしている。

ここでの生活も一年が過ぎ、職員さんから一人暮らしを勧められた。

人生で初めての一人暮らしは少し怖いけれど楽しみでもある。

父が敷いたレールでなく、自分で選ぶ人生は何が待ち受けているのだろう。

支援者の人と物件巡りをして、やっと気に入ったアパートが見つかった。

ショッピングモールやリサイクルショップへ行き、食器や家具を選ぶ。新しい家のカーテンの色は散々悩んで薄い水色にした。

自分が生まれる家は選べないけれど、大人になったら自分の家を好きなように作ることができる。

もちろん、家族もだ。

私は自分の人生を自分の足で歩き始めた。

私は親に1度も会ったことがない。

母はとある男性の子供として私を妊娠し、出産した次の日に、病院から出奔した。

産婦人科のスタッフがいろいろ手を尽くしたが母に連絡がつかず、母方の祖父母が引き取りに来て私は祖父母と一緒に暮らした。その時に由美子と名付けられた。しかし、その後、児童養護施設に預けられた。

数年後に祖父母がまたやってきて私を引き取った。

祖父母の家は、古い一戸建てで、防臭剤と埃が混じった匂いがした。

玄関で靴を脱ぎ、奥へ入ると、赤ちゃんがベビーベッドにいた。

「お前の妹で、里佳子だよ」

自分にきょうだいはいないと思っていたので、目を丸くした。

生まれて間もない里佳子は手を固く握りしめて口をもぐもぐさせている。

「育てられないから面倒をみてくれと、電話があってね。お前の時も同じだよ」

呆れた表情で祖母は答えた。

「お母さんはどこにいるの?」

私が尋ねると眉間にしわを寄せて答えた。

「知らないね。聞いても教えてくれない。連絡は向こうが一方的にしてくるだけ。本当に困った娘だよ」

祖父母は孫である私たちの食事を作り、お風呂に入れて、新しい洋服を着せてくれた。

しばらくして、幼稚園に通うことになった。水色のスモックを着て、黄色の帽子を被り、カバンを下げて登園する。お遊戯をして、みんなと一緒にお昼を食べた。次第に仲の良い子もできて、幼稚園に行くのが楽しみになった。

家に帰ると寝ている里佳子の顔を眺めた。ふにゃふにゃで頼りなく、甘い香りがする。

「私がお姉ちゃんだよ」

そっと話しかけると、里佳子が目を開けた。真っ黒な丸い目はどこを見ているのか分からない。

しばらくすると、ぐずりだしたので、おむつが濡れてないか確認したが違うらしい。

ミルクをまだ自分では作れないので、祖母を呼びに行く。哺乳瓶を咥えて喉を鳴らす里佳子は天使のようだった。

私は小学生になった。

幼稚園では友達がたくさんできたので、小学校でも大丈夫だと考えていたが、甘くなかった。

「由美子ちゃんて、色が白いね」

クラスメイトがまじまじと私を見る。

確かに私は他の子よりも色が白かった。それは、私の父親が白人とのハーフだということに由来している。しかし、それを言ったらいじめられるので黙っていた。

「真っ白でお化けみたい」

「ユーレイ! ユーレイ!」

クラスメイトがはやし立てる。私は下を向いてジッとしていた。

ユーレイと言われた私は、次の日からクラス全員に無視され、本当のユーレイになった。

暗い気持ちで、家に帰ると、祖母が知らない赤ちゃんを抱いている。

「その赤ちゃん、どうしたの?」

不思議に思って聞くと、祖母の口から驚きの言葉が飛び出した。

「お前の新しい妹だよ」

母は、またどこかで子供を産み、祖父母に押し付けたのだ。

中学生の頃には、妹が5人になっていた。祖母の話では父親は全て違うという。

その間、母が家に来たことは一度もない。もちろん、父親も誰も来ない。

私は長女として妹たちの面倒をみて、料理や掃除、幼稚園の送り迎えをした。

祖父母も手助けしてくれたが「長女が妹の面倒をみるのは当たり前」と言い、私たち姉妹のことは娘の後始末をしているといった感じだ。

妹たちの面倒を一手に引き受けている私も義務教育を受けている最中で、心の余裕がなく、しょっちゅう怒鳴っていた。

居間が騒がしいので、見に行くと、夏美が春奈のウサギのぬいぐるみを取り上げている。

ぎゃんぎゃん泣く妹の春奈はまだ4歳。

「ちゃーちゃん、なっちゃんが、あーちゃんのうさちゃんとった~」

春奈はまだ小さいので、言葉がしっかりしておらず、私のことをちゃーちゃんとよび、自分のことをあーちゃんと呼ぶ。

「夏美! 春奈に返しなさい!」

夏美は私の声が聞こえないふりをしている。

「夏美!」

夏美の手からウサギのぬいぐるみを取り上げる。

「やだ、やだ、返してよ、由美ママ~」

妹たちはいつの間にか私のことを「由美ママ」と呼ぶようになった。

実質的に世話をしているのは私なので、彼女たちからしたらママかもしれないが、私だってまだ子供だ。しかし、自分を子供だと思ったら、心の中の何かが壊れてしまうので、その考えを封印した。

中学三年になったが、高校へ進学するつもりは微塵もなかった。生活は祖父母の年金で賄っており、余裕がない。

学歴よりも資格が欲しい。手に職をつけて一生食べていけるようになりたい。もっと楽な生活をして、妹たちを高校に行かせてやりたい。できるなら、自分がやりたい仕事に就きたい。そうだ、私は動物が好きだからそれに関する仕事にしよう。

中学を卒業した後、公認トリマーの資格取得のために、一年間専門学校に通った。筆記と実技の試験を終えて、無事に資格を取得した。

私はペットショップに就職が決まり、トリマーとして働き始めた。

仕事は朝10時から始まる。店の掃除が終わると、予約していたお客さんがシーズーを抱えてやってきた。

「ご来店ありがとうございます。あら~、おとなしくていい子ですね」

やってきた子はまるで動くぬいぐるみのようだ。シーズーを施術台に乗せると、先輩のトリマーがお客さんにカタログを見せながらどんなカットにするかカウンセリングをしている。

その間に、私はシャンプーに取り掛かる。たいていの動物は水を嫌がるので、苦労する。それが終わるとカットが始まる。最後に足の爪を切りそろえ耳掃除をして、サービスで頭に小さなリボンをつける。全部終わるまで一時間以上かかるので結構な重労働だ。

「キレイになったね~」

毛を切りそろえられ、すっきりした飼い犬の様子を見て飼い主も満足そうだ。

午後にもう一件予約が入っている。飛び込みのお客さんが来るかもしれないから気が抜けない。

お昼休みに同僚が話しかけてきた。

「すごく色が白いわね~。何かの病気?」

またかとため息をつきながら冷静に答える。

「生まれつきです」

同僚は目をぱちくりさせて他の人と話を始めた。次第に肌の色が原因で周囲から避けられ、陰で悪口を言われた。

17時に退勤した後は、コンビニで夜10時まで働いた。それでも、5人の妹を育てるにはお金が全然足りない。家で求人誌を見ていると、高額の仕事が目に入った。

「フロアレディ 日給2万円から。お客様のお酒をお作りして、会話を楽しんでいただくお仕事です。お酒の作り方や接客についてなど、丁寧に教えます。お酒が苦手な方でも大丈夫! ノンアルコールカクテルもあります。未経験者大歓迎! Wワーク可能。18歳以上から」

トリマーの仕事はどんなに頑張ってもひと月10数万。コンビニのバイト代を合わせて20万いけばマシなほう。日給2万円につられて、私は履歴書を書き始めた。年齢の欄は少しごまかして、18歳ということにした。それを持って六本木のクラブに行った。私は、若干16歳で夜の世界に飛び込んだ。

無事に採用され、クラブを開ける前のミーティングに参加する。

お店のママが

「今日から働くミユさんです。初めてだからいろいろ教えてあげください」

と、紹介してくれた。

源氏名は由美子の「ユミ」を逆にしただけだ。

「ミユです。新人ですが、一生懸命働きますので、よろしくお願いいたします」

皆の視線が私に集中する。思わず身を固くすると、ママがお店の女の子に指示した。

「ナナさんは、ミユさんにドレスを貸してあげて。身長同じくらいだからいけるでしょ」

ナナさんと呼ばれた女性は二十代前半くらいに見える。黒のワンピースにベージュのジャケットを羽織り、髪の毛は明るく染めていた。

「はい、分かりました」

ママの方を見て、ナナ姉さんは返事をした。

ミーティングが終わり、控室でナナ姉さんにピンクベージュのロングドレスを渡される。着替えてドレッサーに座り、ポーチから化粧品を出してメイクを整える。

「もっと髪の毛、盛った方がいいよ。あと、うちの店、六本木でナンバーワンだから、それなりの接客を心がけてね。おさわり厳禁がルールだから何かあったらすぐに言って」

ナナ姉さんがコテを手にしてクルクルと私の髪を巻き、ブラシで髪を持ち上げてスプレーでボリュームを出す。鏡に映った自分が別人みたいで落ち着かない。

「次、店に来るときは髪の毛は茶色にしてきてね。これ、夜の女のジョーシキ」

ナナ姉さんはバチバチと音がしそうなつけまつげでウインクしてフロアに出た。私もあわてて彼女の後を追った。

昼間はペットショップのトリマーとして働き、夜は六本木のクラブで働く生活が始まった。稼ぎはぐっと上がり、家に入れるお金が増えたが、祖父母は「長女なんだから家に金を入れるのは当たり前」と言い、感謝の言葉ひとつくれない。

クラブでは同伴を取ることが大事だと知り、そのために地道な努力をした。まめに手紙を出し、菓子折りを持って会社営業に行き、店での接客時に次回同伴来店の予約を取った。

新人の私は先輩方のヘルプとして席に着き、グラスの水滴を拭き、お酒を作った。高級店であるこのクラブには社長や重役などのお偉いさんが多い。

おじさんたちの話を笑顔で聞き、タバコを出した時はサッとライターの火を差し出す。

この店では座るのに5万円払う。ワインは安くても1本10万円。高いものだと100万を超える。

「ここに来るお客さんは夢を買ってるの。私たちは最高のおもてなしをするのが役目」

クラブのママはそうやってホステスたちに話す。キレイに着飾った若い女の子と高いお酒。座り心地の良いソファとシャンデリア。これが男の夢なら、男とはなんて愚かな生き物だろう。だが、私はその男たちから払われる金をもらうためにここで働いている。給料はあっという間にトリマーで働く金額を超え、サラリーマンの月収を軽く越した。

17歳になり、相変わらず育児と仕事の忙しい日々を送っていた。そんな時、クラブの仕事に変化があった。うちの店でナンバーワンのナナ姉さんが結婚して引退するというのだ。彼女には店に入った当初から可愛がってもらったのでショックを受けた。

ミーティングでナナ姉さんのお別れ会を7日間やることが決定した。ナンバーワンの引退で店はざわついた。誰が、ナナ姉さんの係を取るのかでホステスたちは水面下で牽制し合っていた。

クラブのホステスには2種類あり、係と呼ばれるホステスとヘルプホステスがいる。係とはそのお客さんの担当という意味で、係1人とヘルプ数名でお客さんを接客することになっている。自分が係になっているお客さんがきたら、絶対にその人の席に着かないといけない。たくさん係をもっていれば、それだけ売り上げが上がる。うちのクラブでは1度係を指名したら変更できない永久指名制を取っているので、新しく係になるのはとても難しい。自分が係を持てるようになるのは、今回のようにホステスがやめた時がチャンスなのだ。

ホステスだけでやっている子はこの機を逃すまいと必死になっていたが、係になるとノルマがある。昼の仕事をやりながら、これ以上、働けるのかという不安があった。しゃべるのはいいが、大量の酒を飲まないといけないこの仕事は体に悪い。しかし、ナナ姉さんは「ミユにナンバーワンを譲る。一番同伴取ってるし。私のお客さんは全部ミユが担当して」と言った。この一言で、私は六本木のナンバーワンホステスになった。

昼間は地味な格好をして、ペットたちのトリミングをし、夜は六本木に行き、派手なドレスに着替える。自分の誕生日には、入口から店内まで大量の花で溢れかえる。

ナンバーワンホステスになってからの最高月給は800万円だ。さらに、お客さんは高価なアクセサリーやドレス、一流ブランドのバッグをプレゼントしてくれた。その中でも一番凄かったのは、ハリー・ウィンストンのダイヤモンドネックレスだった。大声を出してはしゃぎ、目の前で付けて見せ、お礼を述べた。後日、質屋に売ったら140万になった。札束をハンドバッグに突っ込むとタクシーに乗り込む。私はとにかく現金が欲しかった。ダイヤでお腹は膨れない。

久しぶりの休日、洗濯機を回していると末っ子の愛美がやってきてこう言った。

「たまには、どこかにお出かけしたい。クラスにディズニーランドへ行った子がいて、すっごく自慢してくるの。私も一度でいいから行ってみたい」

好きな服やオモチャを与えていたので、妹たちに不自由な思いはさせていないと思い込んでいたが、そうではなかった。確かに、今までどこにも遊びに連れて行ってやったことがない。

「じゃあ、今度の休みに皆でディズニーランド行こう」

それを聞きつけた他の姉妹が歓声を上げる。

「ディズニーランド! マジで!?」

「ミッキーマウスに会えるの!」

「何着ていこう~! 由美ママ、新しい服買って!」

毎日、働きづめで妹たちに怒鳴ることが多いせいか、家の中には張り詰めた空気が漂っていたが、この時ばかりは一気に緩んだ。

次の週、電車に乗って千葉の舞浜にあるディズニーランドへ行った。場内に入ると、大きなシンデレラ城が目に入った。

「すごーい!」

「大きいね~」

「超キレイ!」

妹たちはおとぎ話にでてくるお城に夢中だ。

シンデレラは意地悪な継母にいじめられていた。しかし、私たちには継母すらいない。

私たちの母親はいまだに一度も私たちに会いに来ない。末っ子の愛美を寄こした時の連絡が最後になっている。

「写真撮ろうよ、由美ママ」

里佳子の声でハッとしてカメラを出す。

「みんなで映りたいから誰かに撮ってもらおう。すみませ~ん」

近くにいるディズニーランドのキャストに声をかける。

私を中心にして妹たち五人がギュッと集まる。フレームに収まった私たちはみんなシンデレラのように美しかった。

ホステスの仕事は苦痛ではないが、楽しくなかった。

毎夜開けられるシャンパンやワイン、ガラスの大皿に乗ったフルーツ。若い女の子の嬌声と、おじさん達から吐き出されるタバコの煙。

こういったクラブは仕事の商談に使われることが多く、一流企業や政治家の名前が飛び出すが、私はそれを冷ややかな気持ちで聞いていた。私はこの場ではただの飾り物でしかないということを十分理解していたし、自分に価値があるのは若い時だけだと知っていた。

幼い時にオバケだと揶揄された白い肌は客に「色白でキレイだ」と褒められたが心は冷え切ったままだった。

私は二十歳になり、妹たちも大きくなって、服装や髪形が派手になってきた。

注意したら次女の里佳子が

「ホステスに言われたくねーわ」

と、生意気な口を叩くので、思わず手が出た。

「その金で高校まで行ったのは、どこの誰だ!」

里佳子は何にも言わず、ぷいっと外に出た。何度か小さな家出を繰り返しているうちに、里佳子は本当に家を出た。どうやら恋人と暮らし始めたらしい。

里佳子の家出を皮切りに、妹たちが次々に家を出た。私の躾が厳しすぎて家に居たくないというのが主な理由だった。

私も過去に男がいたが、長続きしなかった。どの男も話が面白くないし、そもそも育児があるので、男に使う時間がない。

私が30歳になった時に、妹たちは一人もいなくなった。私は悲しくなかった。長い子育てがやっと終わったのだ。

夜の仕事で覚えたタバコに火をつける。深く肺まで吸い込み、ゆっくりと煙を吐き出す。空を見上げるとチカチカと星が瞬いていた。静かになった家にいると、嬉しいのか悲しいのか分からない気持ちが込み上げてきた。新しいタバコに火をつける。私は少しだけ泣いた。

お金の必要がなくなったので、夜の仕事をやめて、トリマーの仕事一つに絞った。

毎日、犬たちに触れあっていると、自分の心の奥にある硬いものが溶けていくのを感じる。この仕事は天職だと思う。

ある日、同居している祖父が交通事故に遭った。緊急搬送されたが、あえなくそのまま亡くなった。葬儀の時に、妹たちは夫と子供を連れて参列した。さすがに母に連絡したほうがいいだろうと、祖母に電話番号を聞いたが、会いたい気持ちが沸いてこず、結局なにもしなかった。

祖父の葬儀からしばらくして祖母が認知症になり、あっという間に重症化した。勝手に家を抜け出すし、自分の名前も分からない有様で、ほとほと困り果てた。

市役所に相談すると、老人ホームを紹介され、祖母を預けることになった。しかし、数年後、そのまま他界した。

広くなった生家で祖母の遺品の片づけをしている時、急なめまいに襲われた。立とうとしても足に力が入らない。目の焦点が合わず、視界がぶれて見える。その場に横になり、症状が治まるのを待った。

翌日、出勤するも、足に力が入らないので、犬の体を抑えることができない。仕事にならないので、休みを取り近くの病院で検査をしたが、原因不明だと言われ、大学病院の紹介状をもらった。

採血やエックス線検査など、さまざまな検査をしたが、ここでも原因不明と言われてしまう。この頃には歩くのに杖が必要になっていた。低血圧も酷く、疲労と気分の落ち込みが激しい。

別の大学病院で検査をしても、やはり原因不明。有名な大学病院を何個も渡り歩いたが、どこに行ってもはっきりとした病名がもらえない。

2年ほど病院を転々としたのち、精神的なものではないかと言われ、精神科で躁うつ病の診断をもらい服薬を開始したが、他の症状は治まらない。結局、トリマーの仕事を辞め、精神科病院に入院することになった。入院生活は3年にも及んだ。さすがに私の貯金も底をつき、入院生活が続けられなくなり、生活保護を受けて救護施設に入所することになった。

この救護施設に来て7年経った。病気は良くならないが、生活はまあまあだ。お金はあまりないが、節約すればなんとかなる。

職員は一人暮らしを勧めてくるが、原因不明の病気を抱えて地域で安心して暮らせる自信がない。

喫煙所に行き、小さなバッグからタバコを取り出して火をつける。

先日、人から「母親のことをどう思っているのか」と聞かれた。

私は「なんとも思っていない」と、答えた。

一度も会ったことがないのだから、プラスにもマイナスにもなりはしない。母が生きているのか死んでいるのかすら、気にならない。

それよりも困るのは、これを吸い終わったらタバコのストックがなくなってしまうことだ。足が悪く自分で買いに行けないので、ここでできた恋人にお使いを頼む。

「ちょっとタバコ買ってきてよ」

恋人に声をかける。

「おう、まかせとけ」

頼もしい笑顔で彼はコンビニに向かった。

1977年生まれ。茨城県出身。短大を卒業後、エロ漫画雑誌の編集に携わるも自殺を図り退職。

その後、精神障害者手帳を取得。その後、生活保護を受給し、その経験を『この地獄を生きるのだ』(イースト・プレス2017)にて出版。各メディアで話題になる。

その後の作品には『生きながら十代に葬られ』(イースト・プレス2019)、『わたしはなにも悪くない』(晶文社2019)、『家族、捨ててもいいですか?』(大和書房2020)、『私がフェミニズムを知らなかった頃』(晶文社2021)『私たち、まだ人生を1回も生き切っていないのに』(幻冬舎2021)がある。

→エッセイ 地獄とのつきあい方

エッセイのご感想がありましたらフォームより送信ください。