初めて精神科に行ったのは高校生の時だ。眠れない日々が続き、死にたいと思うことが毎日あり、母親に精神科に行きたいと頼み込んだ。母親は最初、精神科に連れて行くのを拒んだ。家から精神病患者を出したくなかったのだろう。しかし、一睡もできないというのは想像以上に辛く、何回かお願いしたら連れて行ってくれた。しかし、家の近くでは近所の人の目があるからダメで、何駅か離れた遠い病院へ行った。駅からバスに揺られ、空を眺めていると寂寞とした気持ちになった。流れる雲を眺めながら、絶望的な気持ちになっていた。学校では今頃みんな授業を受けているのに、私は学校を休んで精神科に行っている。母の隣で深くため息をついた。

最初、精神科というと、優しいお医者さんがいるとイメージしていた。何しろ、診るのは心なのだ。しかし、予想と反して、お医者さんはとても冷たかった。若い女医はわたしを一瞥した後、カルテに目をやったきり私の方を見なかった。私が眠れなくて辛い、死にたいと考えてしまう、といったことを訴えても、あまり反応を示さない。相変わらず私の目を見てもくれない。そして、私と一緒について来た母だけに残るようにいい、私は診察室を追い出された。母とお医者さんの診察が終わり、私は薬を出された。私はお医者さんに自分の話を聞いてもらえた感覚は全くなかった。そして、私がなんの病気なのかすら教えてもらえなかった。大人になってから母に聞いたら「思春期特有のもの」という診断だったそうだ。

私は家に帰ってから、薬を飲んだ。しばらくすると薬が効いて来たのか、なんだか心がスッとして明るい気分になった。

私は面白くもないのに、ニヤニヤ笑ってしまう。

「お母さん、薬ってすごく効くんだね」

と、言いながら歩き回って、家の中の何にもないところで頭をぶつけたり、転んだりした。さらに、明るい気分になるのは一時的なもので、その後は今まで体験したことがない深いうつに襲われて、起きることができなくなり涙が止まらなくなった。母に薬の服用をやめるように言われたのだけれど、真面目な私は、薬の服用をやめたくなかった。病気が治らなくなると思ったのだ。しかし、このままでは学校に通えなくなるので、薬の服用をやめた。

次の診察で薬を変えてもらった。けれど、一ヶ月ほど経って、体重が三キロも増えてしまい、私は焦った。当時は何が原因だかわからず、お医者さんに伝えたところ、「あなたの不摂生」と言われた。しかし、これは間違いで、太ったのは薬が原因だ。大抵の精神薬は副作用で太ることが多く、また、喉の渇きなどもある。私は一時期、あるお医者さんにかかっていたとき、薬を1日30錠ほど処方されていて、その時の体重は80キロ近くなっていた。大量の薬を処方され、頭の中はぼんやりして、歩くときもすり足になり、ただ漠然と死にたい気持ちがあった。

私は精神病というのは、すぐに治るものだと思い込んでいた。昔、製薬会社が「うつは心の風邪」というキャンペーンをやっていたせいもあると思う。風邪ならすぐに治るのだろうと考えていたのだ。しかし、3回目の診察で、お医者さんに「いつ頃治るのでしょうか?」と聞いたら「この病気がそんなにすぐ治るわけないでしょ!」と怒鳴られた。すぐに治らないと怒鳴られたことは大変ショックだったが、治らないのは本当で、私は高校生の時から20年以上も精神科に通っている。そして、精神障害者手帳も取得した。

思えば、私は多剤大量処方という言葉も知らなかった。日本の精神科は患者に出す薬の量がとびきり多い。特に、便秘にはよく悩まされた。私は副作用の便秘を治すために、下剤を精神科で処方してもらっていた。病気を治すために薬を飲んで、その副作用を消すためにさらに薬が出るという、ひどい悪循環に陥っていた。薬の多いのが体に良い訳がなく、突然死する人もいるらしい。定期的な血液検査も必要だそうだ。しかし、当時の私はそんなことはしてもらえず、ただ、病気が良くなると信じて薬を服用していた。

薬の多さに気がついたのは、通所していたデイケアのスタッフで、突然の肥満や喋り方、歩き方から判断したようだ。すぐに医者に連絡してくれて、薬を減らすことになった。しかし、薬を増やすのは簡単だけれど、減らすのはとても難しい。突然薬を大量に減らされた私はひどい頭痛と不穏に襲われて泣きわめき続けた。

ある時、デイケアで薬の勉強会が行われた。講師の医師は少ない薬の量を心がけている医師だった。母はその医師に頭を下げた。

「うちの娘を診てやってください」

そして、病院を移り、数年かけて減薬に取り組んだ。

精神科に通って、病気が改善されるのでなく、私の病気は悪化していった。私の回復に時間がかかったのはこの国の精神医療が遅れているせいもあるかもしれない。

一時期は自殺未遂を繰り返し、精神病院への入退院も繰り返していたので、かなり重症だったと思う。あの頃の自殺未遂は本当に死にたいからだと思っていたけれど、死にたかったのではなく、社会との繋がりが断たれていて、寂しかったのだと思う。何しろ、私は20代から30代にかけて、自宅と精神科デイケアの往復だけで過ごしている。友人が仕事をし、結婚している中、私はおいてけぼりを食った気持ちでいた。

そんな中で、「精神病新聞」というミニコミを自分で発行し、情報発信を続けていた。「精神病新聞」を発行することで、ミニコミを作っている人と友達になることができ、私は孤独からいくらか解放された。精神病新聞は10年くらい発行し続け、各種メディアで取り上げてもらえるようになり、昨年はイースト・プレスから単行本「この地獄を生きるのだ」を出版した。現在は、NPO法人で事務員として働きながら作家として文章を書いている。

この連載では、私が体験したこと、感じていることなどを書かせもらおうと考えている。精神病者から世界がどのように見えているのか、また、精神病の人と関わる時に、どのようなことを意識すればいいのか、そのような助けになる連載になればと思う。

私には人生において、躓きが何回かある。精神疾患は高校生の頃から抱えていて、それが原因なのか分からないが、引きこもりも経験している。私の引きこもりは致し方ないものだったと思うのだが、全ての引きこもりは致し方なくしているのだと今はわかる。私の引きこもりは世界に対しての防御だった。私は、あの当時、傷つくのがとても怖かったのだ。その頃の話をしようと思う。

私は短大を卒業したが、就職浪人になった。私と同世代の人で、同じ経験をしている人は多いのではないかと思う。あの頃は不況が日本を覆い、全く先が見えなかった。当時、大卒でも就職できなかった人がとても多く、私もその一人だった。桜が咲き誇る中、袴を履いて、着物を着ていた二十歳の私は自分の足元がグラグラ揺れているのを感じていた。明日から何をして生きればいいのか、どこに通えばいいのか、そういうことが頭の中を支配して不安ばかりがあった。

就職できなかった私は、どうしたらいいのか分からなくて、実家で寝起きするだけの日々をスタートさせた。朝は昼近くまで眠り、母が作る食事をもそもそと食べた。やることがないので、近くのゲーム屋さんに向かう。中古の二千円程度のゲームを購入する。ビニール袋に入ったゲームをぶら下げて、トボトボと昼の街を歩く。目に入る人がみんな立派に見える。主婦、外回りのサラリーマン、小学生。みんなそれぞれ役割を持って生きているのに、私にだけ役割がない。働かなきゃいけないと思いつつ、どうしたらいいのか分からない。新卒という最も良い条件ですら、雇う会社が現れなかったのだ。たくさんの会社から「お前はいらない」と言われた経験を思い出すと、もうあんなことは二度と体験したくないと体が震えてしまう。だからと言って、バイトをするのは嫌だった。ちゃんと正社員で働きたいという願望が強くて、バイトを始めたら正社員が遠のく気がしたのだ。しかし、いくら言い訳をしても、現状を変えるために動き出さない今の私はクズだ。自分の無能さを認めたくなくて、ゲームの世界に逃げ込む。冷蔵庫からビールを取り出し、飲みながらゲームをプレイする。私は不安な気持ちから逃げたくて、ずっとゲームをやっていた。面白いからやるのではなく、ただの時間つぶしであることは明らかだった。私は人生に対して、何もしないということを選択した。失敗続きの人生を送った私は、新しく何かに挑戦することに怯えきっていた。もう、履歴書を書くのも、求人を見るのも嫌だった。私は酒を飲んで意識を飛ばすことに集中した。

毎日、酒を飲み、ゲームをするだけの日々は全く楽しくなかった。私はなんのために10代の頃、必死に勉強し、受験して短大まで出たのだろうか。試験前、自分の部屋でシャーペンを握り、参考書を開き、英語や漢字や数式と格闘し、来るべき将来のために備えていたのに、短大を卒業した今、私は引きこもりになっている。その現実を直視することが辛くて、酒を飲み、ゲームの電源を入れる。就職ができなかったときに、どうすればいいのかを学校では教えてくれないし、就職できなかった人間を学校はサポートしてくれない。そもそも、人生のレールから転落したときに、誰に助けを求めるべきか分からない。父や母はそんな私に対して何もしなかった。特にこれといって何かをやれだとか、早く就職しろなども言わなくて、それはとても有り難かった。あの当時、親から責められていたら、家に居場所がなくなっておかしくなっていたと思う。

私はどうしようもなく、寂しくなると学生時代の友人に電話をした。友人たちは働いたり、資格取得のために勉強したりしていたけれど、私と話してくれた。話している間は寂しい気持ちが和らぐのだけれど、電話を切ると、いつものように無限の時間が押し寄せてきて発狂しそうになる。就職浪人とはいえ、仕事を探したほうがいいのだろうが、短大時代に、何社も落ち続けた私は、どこかの会社に受かる自信が全くなかった。私は一歩前に踏み出す勇気がなくなり、ただ、生気を失ったゾンビみたいに日々を暮らしていた。

酒を飲んでゲームをする日々が1ヶ月以上続いた頃、何か生活を少し変えたいと思い、駅前のペットショップで五百円で売られていたミドリガメを飼った。カメは中学の時に飼ったことがあり、飼育の仕方はわかっていた。小さい水槽を用意し、砂利を入れて、大きめの石を入れる。カメが日光浴できるようにするためである。名前をなんと付けようかと考えた結果、偉大な人の名前がいいだろうと思い、ジミー・ヘンドリクスから名前を取り、ジミヘンと名付けた。無職で引きこもりの私にようやく友達ができた。私は毎日ジミヘンの水槽の水を取り替え、餌をやり、可愛がった。

ミドリガメはほっぺたの辺りが赤くなっていてとても可愛らしく、まるで幼い子供のように見える。ジミヘンは水面に浮かぶ餌をゆっくりと食べる。手足を動かして水を掻き、のろのろと岩の上に登り、日光浴する。ジミヘンを観察するのに飽きると、また酒を飲んで時間を潰した。ジミヘンは飼い主の私が無職であろうと、なんの才能もないゴミのような人間であろうと、私を決して否定せず、ただ、毎日じっとしてそこにいた。

カメを飼ったことで、なんとなく、自分に役割が持てて、ジミヘンのために、ペットショップでカメの飼育用品コーナーを眺めて、新商品を見つけてはジミヘンに買ってやろうかと悩んだりした。しかし、飼い主が無職で無能のせいであろうか、ジミヘンは病気になってしまった。ジミヘンの甲羅に白い斑点ができてしまい、明らかに元気がなくなった。私は甲羅に栄養を与えてやろうと思い、カルシウムのある餌を買って与えたり、日光に当てたりしたが、ジミヘンはしばらくしたら死んでしまった。私は動かなくなったジミヘンを見て、なんとも言えない気持ちになった。私はカメすらまともに育てられない上に、自分の娯楽のために、小さな命を粗末にしたのだ。

私は公園に行ってジミヘンを木の根元に埋葬した。穴を掘りティッシュでくるんだ小さな体を土に埋める。思えば、私は子供の頃から随分たくさんの生き物を飼ってきた。セキセイインコ、文鳥、金魚にカマキリ。私は自分の心を慰めて欲しくて、たくさんの小さな命にすがって生きていた。動物を飼うという行為は人間しかしない。そのことを思うと、人間には何かとても罪深いものを感じる。私は私のために死んだミドリガメに土をかけながら、このままではダメなのだろうなと感じていた。

私はジミヘンがいなくなってから、また学生時代の友達に電話をかけた。友達たちは私のことを思って「実家を出たほうがいい」と助言した。電話口の友人の言葉に後押しされて、私は実家を出る決意をした。引越しのお金はすべて母に出してもらって、東京に住むことにした。仕事が決まらないままの引越しは不安であったが、なんの罪もないジミヘンを死なせてしまったことを考えると、あのまま実家にいたら、ジミヘン以外にも何者かを殺しかねなかったと今は思うのである。

医学書院から発売された東畑開人さんの「居るのはつらいよ」という本を読んだ。

久しぶりにすごい本に出会ってしまって、ムムムと唸った。この本の舞台は精神科デイケアなのだ。私は精神科デイケアに六年以上通っていた。だから、内部のことは良くわかる。それゆえ、この本に書かれているデイケアが実にリアルであることに驚いた。私のデイケアの体験を交えながらこの本について語ろうと思う。

私はデイケアに三ヶ所通った経験がある。一つは毎日プログラムがみっちりあるイケイケ型のデイケア、もう一つは自助グループやセラピーなど、治療を主な目的としたデイケアだ。前者は疲れてしまったのと、スタッフとの折り合いが悪くて三年ほどでやめた。後者は友達が全くできなかったのと、治療が辛くなりやめた。もう一つは「居るのはつらいよ」に書かれて居るような「居場所型デイケア」だ。今回はこの「居場所型デイケア」について書きたいと思う。

私がデイケアを主治医から勧められたのは、20代半ばだったと思う。ブラックの編集プロダクションを自殺未遂というショックな出来事で辞めたあと、実家に戻ってきた。就活をするが全く受からない。私は病院と家を往復するだけの日々を過ごしていた。友達も徐々にいなくなり、さみしい日々を過ごしていた。そう、あの頃の私には社会のどこにも居場所がなかったのだ。それを知ってだろうか、主治医は「あなたには居場所が必要だから、デイケアに通ってみてはどうか」と私に言ってきたのだ。デイケアが何か、ということはよくわからなかったが、とりあえず見学をしてみることにした。

クリニックに併設されたデイケアには私と同じ病気の人が5人くらい集まっていて、おしゃべりをしたりトランプをしたりしていた。私もデイケアのメンバーの人に声をかけてもらってトランプをした。この時、私はようやくデイケアに「いる」ことができた。これは私にとって今まで経験したことがない、大切な経験になった。

私はずっとどこにも「いる」ことができなかった。考えてみれば、学生時代はいじめに遭っていたので、学校は私の居場所ではなかった。そして、私の家庭はとても荒れていて、家庭も居心地が悪かったのだ。その後、社会人になってからはブラックの会社に勤めてしまい、会社にいることが出来なくなった。私はこの社会でどこにも居場所がなかったのだ。そして、精神科デイケアで初めて「いる」ことが許された。精神科デイケアでは私は排除されなかった。ただ、みんなとおしゃべりし、トランプをし、スポーツなんかをして、1日を過ごすことが出来た。

東畑さんは居場所型デイケアのことを「アジール」(避難所)と表現されていた。まさしく、私にとってデイケアは社会からの避難所だったのだ。

今、思い出すと、デイケアは不思議なところだった。どのような集団でも誰かが必ず排除されるのに、デイケアでは誰かが排除されることがなかった。学校だと、ちょっとみんなと違うだけで、すぐにいじめの標的になるが、デイケアでは一切そういうことが起こらない。

キックベースをしている時、足の悪いメンバーさんがいて、次のホームベースに移動するときに、ものすごい時間がかかるのだが、誰も文句を言わず見守っていた。デイケアのメンバーたちは自分たちが排除されてきた存在だから、そういった優しさが自発的に出てくるのだと思う。東畑さん流にいうならば「ケア」が行われていたのだ。

東畑さんはデイケアのことを面白く表現されていた。デイケアというのは円環的時間が流れているというのだ。例えるならサザエさんのような時間だ。毎日小さな事件は起こるけれど、サザエさんの家が破滅してしまうような大きな事件は起こらない。ずっと同じような日常を永遠と過ごす、それが円環的時間だ。

私はこれにひどく納得した。私はデイケアに通い始めた一年間はとても楽しく過ごしていた。夏休みはキャンプに行ったり、クリスマスはみんなで出し物をして、ちょっとしたご馳走を食べたりして面白おかしく過ごしていた。けれど、二年たち、三年経ってくると不安になるのだ。

「私は死ぬまで、ここで毎年クリスマス会をやって過ごすのだろうか」

と。

そう考えたら、具合が悪くなってきて、デイケアに行くことができなくなった。せっかくの社会の避難所は、私に永遠の心の安寧を与えてくれなかったのだ。そもそも、避難所というのは、言葉を見ても、一生いる場所を表現していない。震災にあった人も復興を目指し、DVを受けてシェルターに入った人も、いつかは外に出て行く。

デイケアは三年というルールがある。それ以上いるメンバーには国からのお金があまり降りないのだ。けれど、私はスタッフから「三年以上いてもいいのよ」と言われた。優しいようにも聞こえるが、私には苦痛だった。私はずっと働きたかったからだ。

私は自分の家があまり裕福でなかったせいか、お金を稼いで自立するということへの憧れがとても強かった。私は社会に出て失敗したけれど、もう一度、社会に出たいと願っていたのだ。それに、デイケアの七夕の短冊には「仕事が見つかりますように」というお願い事を何個か見つけた。病気であっても、障害があっても、仕事をしたい、自立したい、そういう気持ちがある人は多いように感じる。

その一方で、自立を諦めてしまっているように見える人もデイケアには何人かいた。彼らの本当の気持ちは私にはわからないが、一日中タバコ室にこもってヤニだらけのスウェットを着ている人をみると、少し不安になる。一生ここにいるのだろうか。

もちろん、そういう選択をしたのなら仕方ないが、円環的時間から飛び出すことはないのだろうか、と考える。

私は人間というのは「いる」だけで価値があると思っている。そして、「いる」だけをするデイケアを維持するのはかなりのお金がかかる。私がデイケアに通うのが辛くなったのは、利用料を払わなければならないことも大きい。

「いる」ことに高額のお金をかけているけれど、私はそのお金をかけてまで、居続けなければならないのだろうか。東畑さんはこれを「会計の声」と呼んだ。私は会計の声に負けた。デイケアに居続けるのが難しくなった私は自殺未遂をするようになった。「いる」を続けるのは本当に難しいのだ、命がけなのだ。

デイケアの利用者としての視点から「いる」について書かせてもらったけれど、東畑さんの「居るのはつらいよ」をぜひ一読して欲しい。精神科デイケアという不思議の国を丁寧に書き留めたこの本が名著であるのは間違いない。

私の友人にトキンさんという人がいる。彼女はフリーペーパーのゾンビ道場というのを発行していることで知った。同じ精神疾患当事者ということもあり、ずっと気になっていた。同人誌の即売会で会った時に、挨拶をしたり、共通の友人がやっているお店で会って話したりした。そんな彼女が本を出版した。「解離性障害のちぐはぐな日々」という本だ。私は早速買って読みだした。そして、解離性障害という病気についてあまりにも無知だった自分を恥じた。解離性障害が多重人格だということも初めて知った。そんな彼女からトークイベントを一緒にやりませんか?というお誘いをいただいて、池袋のジュンク堂でトークイベントを開催してきた。今回はそのことについて書こうと思う。

今回はトキンさんの本の出版記念ということもあり、私が彼女に質問をするというスタイルをとった。打ち合わせの時に決めておいた質問を何個か話させてもらう。私は彼女の口から「解離性障害とはどういう病気か?」ということを聞いた。

漫画でも描かれているのだけれど、自分の中に何人かの人格があるそうで、「自分の中にたくさん人がいる」という感覚があるそうだ。これはなかなか想像しにくい。状況に応じて、人格が変わるらしい。私はずっと疑問に思っていることを聞いてみた。

「私はトキンさんと会っている時、いつも同じ人に会っている感じがするのですけれど、違う人格の時はありましたか?」

そう聞くと、

「エリコさんと会っている時は、いつも同じ人格ですね。だからわからないのかも」

と言われた。

なるほど、と思いながら、違う人格にも会ってみたいなどと思ってしまった。

トキンさんは解離性障害という病気を抱えて、困難を生きているのだけれど、あまり自分が困っているという感覚がないらしい。自分と世界の間に薄い膜があり、その膜のせいで、感覚をあまり感じないという。痛み、悲しみ、喜び、そういったものが普通の人より弱く感じるそうだ。だから、悲しみや、痛みという負の感情を強く感じることがないのだという。それゆえ、あまり困っていないのだ。

私はこの話を聞いて、病気がトキンさんを助けているのだろうか、と考えた。生き続けることができないほどの強い痛み、悲しみ、それらを和らげるために膜を張る。喜びなどのプラスの感情も消えてしまうけれど、生き抜くためには仕方ない。

病気というものは悪いもののように思えるけれど、実際はそうでないと言われていて、その人を助けるために生まれたのが病気だという考えが出てきている。風邪を引くのだって体が疲れて菌への抵抗力が減っていて、体を休ませるためだし、産後うつは、子育ては一人でできないほど大変なものだから、うつになって周囲の手助けが必要になる状況にしていると何かの本で読んだ。

病気の話を聞いた後は、二人で制度の話をした。病気が長い私たちはいろんな制度を使っているけれど、そもそも、病気になり始めのころは、何の制度があるのかすら分からない。

医療費が一割負担になる自立支援医療制度、税金などの優遇措置がある障害者手帳、障害の重さが認められれば受給できる障害年金。診断書や初診日や、いろんな書類を必死に集め、見たこともない書類と格闘しなければならない。そして、精神障害は大体2年ごとに更新の手続きがあるので、いちいち市役所に行って手続きをしないといけない。

日本の福祉制度は申請主義と言われている。向こうの方から「困っているようだからこれを使ったらどうですか?」とは一切言ってこない。自分で調べて、自分で申請しないと使えない。弱者にあまり優しくない国だと思う。特に、社会的に弱い人というのは、情報弱者であることも多いので、今の状況では福祉は国の隅々まで行き届いていない気がする。

その後は、精神病院での話をした。私たちは二人とも、精神病院に入院している。精神病院に入院した時、作業療法が楽しかったという話をした。二人とも物を作るのが好きだからだ。

そして、精神病院のあるある話としてお風呂の話をした。精神病院では毎日お風呂に入れないのだ。話を聞いてみると、トキンさんも週に2、3回しか入れなかったらしい。私もそれくらいだった。内科や外科の患者で入浴が困難なら入浴が限られるのはわかるのだけど、私たち精神科の患者は体が健康で、入浴に何の困難もない。誰の手助けも借りることなく入浴できるのに、回数が制限されるのは何故なのだろうか。むしろ、入浴ができないことがストレスになっていて、それをいつも患者同士で愚痴っていたのを思い出す。

最近、本で読んだのだけれど、アメリカで黒人に対して白人記者が「黒人差別についてどう思うか?」とインタビューした際、黒人が「それは白人に聞いてくれ」と答えたと言う。黒人差別が白人の問題であるということは明らかだ。そして、これは全てのマジョリティ、マイノリティの問題に当てはまるのでないだろうか、女性問題も男性の問題だし、障害者問題も健常者の問題なのだ。

けれど、マジョリティほど、マイノリティの問題に無関心だ。私は心あるマジョリティに声が届くように、何らかの方法で発信し続けようと思う。

齋藤陽道さんは写真家である。そして、音が聞こえないという障害を持っている。そんな齋藤さんが一度に2冊の本を出した。それが「声めぐり」と「異なり記念日」だ。

「声めぐり」はほとんど思い出せないと本人が語っていた幼少期から青年期のことで、「異なり記念日」は自分の子供との暮らしの話だ。

私がこの二つの本を読んで、一番深く感動したのは言葉の美しさだ。齋藤さんが紡ぐ言葉は宝石のようにきらめき、日本語がこんなにふくよかで豊かだったのかということを改めて知らされた。思い出したくない記憶ですら「固まった蜂蜜の瓶の蓋のように開かない」という綺麗な表現で語られる。それは、耳で聞く言葉と、口から出す言葉を失ってこそ得られたものなのだと思う。

齋藤さんはろう学校で知り合った人と結婚して、子供をもうけた。音が聞こえない、という障害は遺伝性を持っているらしく、子供がどうなるのか気にしていたのだが、検査の結果、「聞こえる」ということが分かった。聞こえない両親を持つ子供は「コーダ」と呼ばれるそうだ。私はこの本を読んで、コーダという存在を初めて知った。思えば、私は自分の障害については随分調べたが、自分と関係がない障害になってしまうと理解が及ばなくなってしまう。私は自分を恥じた。

コーダの子供がどうやって親と意思表示をするのかといえば、手話で行う。手話というと、自分で頑張って覚えるイメージがあるが、コーダだと、親との生活の中で自然に覚えてしまうらしい。私はなるほどと思いながら読み進め、写真家である齋藤さんが撮った子供の樹ちゃんが「すき!」という手話をしている写真を見て思わず顔がほころんでしまう。

この二つの本はとても良い本であるのだが、それと同時に、深い反省を私たちに促す。私たちはどれだけ、聞こえない人たちのことを考えて生きているのだろうか、という事だ。

「声めぐり」の中で、齋藤さんがバイト先でとてもひどいイジメに遭うシーンがある。聞こえない人を馬鹿にする、ということは絶対にやってはいけないという常識があるが、この世の中に存在する健常者と呼ばれる人たちの中には通じない人がいる。強い者は弱い者を叩くのが常だが、強い者たちは自分が何か努力をして、強くなったと思っているのだろうか。そして、弱い人は何かをしなかったために弱くなったのだろうか。障害を負うというのは誰の身にも起こりうる。齋藤さんを虐めたバイト先の人はもし、この先の人生で自分が同じような障害を負うことになったらどう思うのだろうか。

私は精神障害者であって、障害者であることを悔しいと思うことがある。しかし、同時に感謝しているところもある。それは、自分が謙虚になったということだ。病や障害は傲慢な心を鎮めてくれる。そして、よく生きるにはどうしたらいいのかと思索することができる。

聞こえる者と、聞こえない者、歩ける者と歩けない者、見えない者と、見える者。様々な人がこの世の中にいて、一緒に生きている。私たちがやらなければならないことは、色々な異なりを見極め、相手の立場に立って考えることだろう。そして、何かができない人のニーズに合わせた社会は生きやすい社会になるということを知ることだろう。

私は精神障害者手帳を所持しており、現在も精神科に通院中だ。『精神科』というと、心だけが辛いと思われがちだが、実は体にも影響がある。

うつの症状が酷い時は、体の節々が痛い。肋骨のあたりや背中がピリピリとする。その他にも、長年冷え性に悩まされており、布団に入ってもつま先は氷のように冷たく、足の裏をふくらはぎに押し当てて暖を取っている。子供のころから続く肩こりと猫背は筋金入りで何をやっても治らない。

兄の性暴力と、酒乱の父による母への面前DV、危険な家庭環境で育った私の体は常に覚醒しており、緊張状態がずっと続いている。戦場の兵士と同じようなものだ。いつ爆弾が降ってくるのか、敵が背後に潜んでいないか、そんな恐怖をずっと家庭の中で味わっていたのだ。

子供の頃、私は友達がいなくて、本や漫画ばかり読み、それ以外はゲームをやって孤独を紛らわせていた。そのせいで、猫背はますます酷くなった。私は自分の体の歪みと痛みは、どうにもできないものだから、一生付き合っていくしかないと考えていた。それに、この体を整ったものにする手段があるのなら、大人である父と母が何かしてくれるはずだと信じていた。

両親には問題があったが、病気の時は看病してくれたし、治らなければ大学病院まで行ったことがある。しかし、大人になった今思うと、両親は知識が足りなかったし、分からないことを知ろうとする意欲がなかった。

祖母が私の唇に劇薬であるステロイドを頻繁に塗っていても、両親は一切止めなかった。それどころか積極的に塗っていたのだ。なんでも当時、ステロイドだと気が付かなかったと大人になってから告白された。そのせいで、私は今でも唇が常に乾燥して真っ赤になっている。情けないが、子供の安全を第一に考え、それを実行に移すことができない親だった。

最近、頭をもたげているのは、私の両親が親としての役割をきちんと果たしていれば、もう少しマシな人生だったのではないかということだ。

家族と離れて暮らし始めてから随分と元気になったが、今でも肩や背中がとても痛い。現在通っているカウンセリングで、マッサージと整体を勧められた。

「町中にたくさんあるけど、あれって保険効かないんですよね? 1回で5千円かかるって聞いたことがあります。そんな高額なところ、通えないです」

「保険がきくところもありますよ。1回千円以下で受けられるところも探せばあります」

「お風呂屋さんに併設されている安いマッサージを受けたことがあるんですけど、次の日にもっと肩が痛くなってしまったし、ほかのところでは『硬すぎるので、揉むと痛くなるから』と言われて手でなでるだけで終わってしまって……あまりいい印象がないです」

「そうですね……。男性に触られて緊張が強くなる人もいますしね」

その時はそうやって終わりにしたが、なんだか整体やマッサージが気になり始めた。よく見ると町中にはたくさんそういう治療院があり、お手軽マッサージ、30分骨盤矯正、猫背矯正といったのぼりが、ひらひらとはためいている。

整体院と整骨院とマッサージの違いが判らないけれど、何かやってみたい。考えてもわからないならとりあえず試してみようと考え、保険がきくところで良さそうなところを見つけた。

目当ての針灸整骨院に予約して向かった。ドアを開けると施術が終わったおばあさんがちょうど外に出るところで、すぐに受付の男性と私だけになった。

「初診なので記入してください」と渡されたシートに、名前と生年月日、いつからどんな症状があるかを書き込み、痛みがある体の部位に丸を付けた。室内には上部に穴の開いたベッドが複数並んでいる。うつぶせの時に苦しくないように顔を置くのだろう。記入し終わりシートを提出すると、受付の男性がベッドに促す。どうやら施術もこなすらしい。プラスチックのカゴにショルダーバッグを入れて、ベッドの下に置き、症状の説明をする。

「背中がすごく張って痛いんです。あと、筋トレの時に痛めたのか、右の臀部がずきずきします」

「ちょっとうつぶせになってください」

私は指示された通りおでこを枕に乗せ、顔を穴の部分に入れて伏せた。すると、臀部を何か所か、ギュッギュッと親指で強く押してくる。

「痛っ!」

思わず本気で声を出す。

「ここだね。これは酷いね。ちょっと手を挙げてくれる?」

私は起き上がり万歳した。すると、背中や肩甲骨の当たりを押し、首のほうもグイグイとやる。

「どう? 痛いでしょ」

若干うれしそうな様子で施術師は言う。

「痛っ! めちゃくちゃ痛い!」

激痛のせいか素がでてしまう。

「猫背が酷いね。猫背の人はね、丸めたバスタオルを背骨に沿っておいて寝ればすぐに治るから」

「え! そんな簡単なことで治るんですか?」

長年悩んできただけに、あっけない結論に驚く。

「お尻のほうだけど、こっちは針にするから。うちは完ぺきに治療するから針じゃないとダメなんだ」

「針って保険効きますか?」

「効かないけど、3,800円でできる。肩こりのほうは保険が効くから480円だね」

1回の治療なのに、保険が効くものとそうじゃないのがあるということに戸惑ってしまう。この業界のルールがさっぱりわからない。少し高いが、払えない金額じゃないので、とりあえず受けてみることにした。

「針はね、本当に細い針で、全然痛くないから」

そういいながらお尻の当たりにスッ、スッと針を刺していく。

「あー、全然、痛くないですね」

「左手出してくれる。気の通りをよくするから」

左手首に細い針が刺さる。『気』という言葉にスピリチュアルなものを感じてしまうが、あまり気にしないことにする。

「じゃあ、電気を流すね。そんなに痛くないけど、もし、痛かったら言ってね」

右のお尻に電気が走り、ビクン、ビクン、と筋肉が波打つ。なんとなく効きそうな気がする。20分ほどそのまま電流を流し、今日の施術は終わった。

「これでだいぶん良くなったけど、しばらくしたらまた痛みが出てくるから。そうしたらまた来てね。で、針の料金なんだけど、保険が効かないからみんなチケット買ってるの。10回のチケットが一番お得。肩こりだけだったら保険適用できるから、いつでも480円」

チケットの料金表を見せられるが万単位なのでびっくりしてしまう。私が貧乏すぎるのだろうか。

「ひとまず、様子を見てから考えます」

そういって会計を済ませて帰宅した。その日はなんとなく調子が良く、夜は教えてもらった通り丸めたバスタオルを背中において横になった。しかし、次の日と、その次の日は体が鉛のように重く、背中も痛み出し、部屋の中を移動するのも一苦労だった。外に一歩も出ず、気分も晴れなくて、憂鬱な週末を過ごした。

その後、お尻の痛みは和らいだものの、もう一度、同じ針治療を受ける気にならなかった。保険適用にこだわらずにもっといい治療院はないかと検索をしたら、異常に口コミのいい整骨院を発見したので、週末に予約を入れて、さっそく行ってみた。

駅からほど近いところにあるそこは、入口に大量のポスターが張られており、中に入ると人で溢れていた。前回のところは閑古鳥が鳴いていたので、人の姿を見てほっと胸をなでおろす。しかし、治療院の割には派手すぎて、どちらかというとラーメン屋みたいだ。『インナーマッスルを鍛えたい方、必見!』『ダイエットクリーム販売中』『ファスティングにご興味のある方に朗報』などという文字が躍る手書きのポスターがわんさかと掲示されている。さらに、壁にはここで働いている施術師全員の写真が貼られていて、その横に各自の好きな味噌汁の具が紙に書いて張られていた。相当どうでもいい情報だが、暇なのでつい見てしまう。その中に「好きな具は、切り干し大根」というのを発見し、味噌汁に入れるのもありなのかと感心する。たしかに意外といけそうだ。一緒に入れるなら油揚げがいいかな、などと味噌汁の具に思いを馳せている間に名前を呼ばれた。

私の担当は若い男性で、元気よく挨拶してくれた。あらかじめ記入しておいたシートを見ながら、話を聞いてくれる。

「お尻が痛くて先週よそで針をしたんですが、そのあと具合が悪くなってしまって」

「それは好転反応ですね。よくあるんですよ。そういうときはお水をたくさん飲むといいんですけど、説明はありましたか?」

「いや、なかったです」

私がそういうと、男性の施術師は苦笑した。好転反応は仕方ないにしても、説明があったほうがいいのは確かだ。

「お尻はだいぶ良くなったんですけど、肩が石のように張っていてしんどいです」

「ちょっとみてみますね」

そういって私の肩を押すと大げさに驚いて見せた。

「いやー、すごい張りですね! ちょっと横を向いてください」

そうして、私の背骨を触り、首筋や肩甲骨を押す。痛くて思わず声が出る。立ち上がったり前屈したりして体を確認してもらったところ「巻き肩、猫背が酷いですね」と明るい声で言う。

「子供の頃からずーっとこんな感じです。自分でヨガやストレッチをしたり、親から強制ギプスみたいのをつけられたりしたけど、どうにもなりません。あと、これだと思います」

そう言って私は記入済みのシートを指さした。そこには私が丸をつけた「心療内科に通っている」という文言があった。

施術師はうなずきながら

「うちで治療すれば、巻き肩も良くなりますし、猫背も治ります。そうすれば夜もよく眠れるようになりますよ」

背骨の模型を手にして治療の説明する施術師をぼんやりと眺めながら、まるで狐につままれたような気分だった。子供のころから続いてきたこの体の痛みと不眠が整体ごときで治るのだろうか。病院を何軒も変え、たくさんの病名とたくさんの薬を飲んできたこの私が?

「1年はかかると思いますけど、ちゃんと通えば良くなります。とりあえず、ちょっとやってみましょう」

ベッドにうつぶせになるように指示され、横を向くように言われる。そして右手と左手を握ると膝で私の背中をぐいと押した。その瞬間ボキボキボキボキボキボキボキン! とものすごい音がした。

「あだだだだだだだだだ!」

悲鳴を上げる私に向かって施術師は、あははと笑う。

「僕も研修ではじめて受けたときはそうなりました」

逆を向かされて、また同じように膝で私の背骨を押すと景気のいい骨の音が鳴る。

「あと、骨盤も開いているので、ここも直していきましょう」

そういって右足をもって内側にぐいと押し込む。左側も同様にする。

肩甲骨から首筋にかけても膝でグイグイと押し込み、そのたびにボキボキと乾いた骨の音が響く。長い人生を生きてきたが、こんな治療法が存在するのを私は知らなかった。いろいろなところを押したり引いたりして、全てが終わるとへとへとになった。放心状態のまま料金の説明を受ける。

「うちは保険が効かないので、一回6,600円。それとは別に1,100円料金がかかります。週に1回来たとしても、30,800円かかります。さすがにそれは高額なので、うちはフリーパスを導入しています。1年間で約20万円。12か月分まとめて払えば、1か月1万6千円程度で済みます」

初めての衝撃でぐらぐらしながら説明を聞くが、それでも高い。私の年収を知っていたらこんなに明るく説明はできないだろう。しかし、私の心はここに通うことに傾いていた。何をやっても駄目だったんだ。ここくらいしか可能性はない。幸い、本を出版したことで、貯金はある。私は勧められるままクレジットカードの12回払いを選択し、決済をした。私の選択が間違ってないと信じたい。

施術師が「今日はたくさん水を飲んでください」と指示したので、帰宅してすぐに、水をがぶがぶ飲んだ。そうして休んでいると、肩の周りが随分と軽くなったのに気が付く。

夜になり、布団に入ると足がじんじんと熱くなっている。体の緊張が解け、あくびが出る。目を閉じると良いイメージが沸き、今日は眠れるなと分かる。通い放題なのだから、明日も整体に行こう。

そういえば、母は整体の存在を知らなかったのだろうか。知っていても、もったいないから通わせなかっただろう。子供の頃の母は酷くケチで、矯正が必要な私の前歯をスプーンでグイグイ押して正常な位置に戻そうとしていたくらいだ。

整体に通い始めて体が軽くなったものの、心は重い。私に貯金がなければ、整体に行くという決断はできなかった。

私が精神科病院や精神科デイケアで出会った当事者たちは、病気を発症して仕事を失った人や、あまり裕福でない家庭で育った人が多かった。引きこもりになってしまい、中学すらろくに通ってない人もいる。私は短大を卒業したけど、家庭内で虐待を受けた影響で、満足に勉強ができなかった。そんな私たちの収入が低いのは自分の責任だろうか。そして、健康な自分を維持することにたくさんお金がかかるのは障害者のほうなのに、なぜ私たちはこんなに貧しいのだろう。

ある日、興味本位で大企業の障害者雇用の採用ページを覗いたら時給1,200円とあった。東京都で同じ仕事の平均時給は1,400円。健常者よりも生活に困難を抱えているのに、健常者より待遇が悪いのが理解できない。もちろん、企業は慈善事業をしているのではなく、利益追求を求めているのだから仕方ないが、障害者雇用の法定雇用率を達成できない場合、不足分の人数に応じて月に4、5万円程度、罰金を払わなければならない。さらに、障害者雇用をすれば報酬金がもらえるのに、そのお金は一体どこに消えるのだろう。

それでも、企業で働ける障害者は、恵まれているほうで、そうでない人は作業所で行われる低賃金の労働を選ぶしかない。それが良くないことだとは言わないが、働いてもひと月1万円程度かそれ以下では生活などできはしない。

作業所ができる前は、障害者に仕事はおろか、居場所すらなかった時代を思うと、状況は良くなっていると思いつつ、いまだに『障害者は我慢すべき』という社会の目に見えない圧力を感じる。

私自身、10年以上仕事がなく、親と暮らすことを余儀なくされ、生活保護を受けていた。収入はふた月に一度支給される障害年金のみ。それを申し訳ない気持ちで受け取っていた。

もちろん、働かず、生活保護のみで生きる人や、両親と暮らす選択をする人がいるのも理解できるし、全ての人間が働かなければならないとは思わない。けれど、働いてお金を稼がないと健康な生活が送れない。生活保護で年間20万円の整骨院に通うことは不可能だ。

もちろん、今の日本は貧困が加速し、健康な人ですら、病院に行くのをためらうような時代になってしまった。それでも、私は障害を持つ人たちにゆとりのある生活ができる賃金や保証を充実させてほしい。なぜなら、貧困と精神疾患は目に見えない鎖で強く結ばれているからだ。

今、日本はとても大きな混乱期に陥っている。痛みがある時代だからこそ、大きな改革を望みたい。私は、もう誰も貧困が原因で死んでほしくないし、健康な体で生きる権利を手放して欲しくない。声を上げて、手を伸ばして、私たちはここにいると叫び続けたい。

今から20年以上前の1998年に短大を卒業した私は就職氷河期の影響で、1社も内定をもらえなかった。実家での引きこもりを経た後、上京し、中途採用で編集プロダクションに入社するが、月給12万、社保なし、残業代なし、というブラックな労働環境に置かれ、半年後に自殺未遂をして、精神科病院に入院した。

20歳そこそこの私は閉鎖病棟から赤く染まる木々の枯葉を眺めていた。高校生の時から精神科に通院していたが、まさか入院するとは思っていなかった。風が吹くと、木々の枝が震え、葉っぱが宙を舞い、やがて土の上に落ちる。コートを着た女性が枯葉の舞う中を、背中を丸めて通り過ぎた。その様子をよく見ようとして、窓を開けようとしたが3センチ開いたところで止まってしまった。建付けが悪いのかと思い、力を入れるがびくともしない。戸惑っていたら「飛び降り防止のため窓はそこまでしか開かない」と患者さんが教えてくれた。少し前までは、何の疑問もなくあちら側にいたのに、自殺を試みた私は『重症の患者』として厳重な壁の内側に押しやられた。

病棟内にいる私たちには学校も仕事もなく、朝起きても行くべき場所がない。治療といっても服薬くらいしかなく、それ以外で治療らしきものは絵画セラピーとダンスセラピーだけだった。それも週に1回1時間だけ。ほとんどの時間は何もやることがないので、患者と会話するか、ベッドで寝るしかない。それ以外で、暇をつぶせそうなものは、壊れていて映るチャンネルが1つしかないテレビと、退院した患者が置いていったと思われるボロボロになった人気漫画が数冊に、使い古されたオセロと将棋くらいだ。その他のもので目を引くのは、広間を大きく占領する卓球台で、最初はなんで病棟にこんなものがあるのか分からなかったが1週間後に理解できた。やることがなさ過ぎて誰かが「卓球やろう」と提案し、比較的元気のある患者たちが、交代で試合を始めるのだ。運動が大嫌いな私も暇すぎて積極的に参加した。鈍い私はラケットをピンポン球に当てることすらできなかったが、周りの患者は「頑張って!」と応援してくれた。学校ではスポーツが下手だと嘲笑の対象になるが、ここではそうならなかった。卓球台に集まった仲間たちでゆるゆると卓球をしていたが、熱が冷めると誰も触らなくなる。娯楽といえば、それくらいであった。

精神病院の朝は早い。6時起床で7時からラジオ体操がある。軽快なピアノの旋律とまっすぐな男性の声が病棟に響く。

「腕を前から上にあげて、大きく背伸びの運動から、はいっ。」

患者たちは一言も発さず、腕を上げる。

「イッチ! ニイ! サン! シー! ゴーロク、シチハチ!」

小学生の頃からやってきた体操を精神科病院でしていることにおかしみを感じてしまうが、誰も笑わないので、私も真顔で運動を続ける。ラジオ体操に参加する患者は少なくて、寝ている人のほうが多い。ラジオ体操は第二まで続き、フィニッシュを迎えると患者たちは自室に戻って二度寝する。入院したばかりで元気のいい私もやることがないから部屋に戻ろうとしたが「ねえ、タバコ吸いに行こう」と仲良くなった患者さんに話しかけられて、自分の部屋までタバコを取りに戻る。

ライターは危険物なので、持ち込み禁止になっており、ナースルームに鎖でつながれていた。ガムテープで何十にも巻かれたライターを手にして、タバコに火をつける。ゆっくりと肺まで吸い込んでから、ふうーっと煙を吐く。タバコの味を覚えたのは短大生の時だったが、特別に好きではなかった。それが、ここにきてから『やることがない』という理由で毎日吸い始めた。タバコは一日に一箱と病院で決められていて、看護師さんが配給してくれる。計画的に吸えない人はみんなから恵んでもらうか、シケモクを吸っていた。

私はヘビースモーカーではないので、タバコの数に余裕があり「100円あげるからタバコ3本と交換してほしい」という人がいると交換に応じた。私たちは使えるお金が限られており、自分たちが払っている入院費から生活費が一週間で数百円、支給される。そのお金で病棟内に設置されている洗濯機を回し、石鹼や歯ブラシなどの生活用品を購入していた。そんなに現金は必要のない生活だが、病棟内に設置されている公衆電話は現金しか使えないので、みんな手元にいくばくかの硬貨を大事に持っていた。

朝ごはんは食堂で一斉に食べる。机の上に大きな四角いアルミのケースに白米がぎっしり詰められていて、自分で茶碗によそう。その隣には学校給食で使われていた時によく見た、アルミのバケツがあり、みそ汁が入っている。具は少なめでわかめの切れ端が底のほうに沈殿している。おかずは一品のみと決まっており、出されるものは納豆が一番多くて、その他には、マグロの醬油漬けやしば漬けなど。時間が経っても痛まないものしか出ないが、一度だけイカの塩辛がでた。入院中に生ものが一切食べられない患者たちは狂喜乱舞し、配膳が終わった後に余った塩辛はハイエナが肉を奪い去るのと同じ速度で無くなった。

精神科の入院は長引くことが多く、これといった治療もないので、みんなの楽しみは食べることしかない。壁に貼られた献立表を一日に何度も見て、その話ばかりする。精神科だから塩分や油は気にしなくてもよさそうだが、病院食のせいか、薄味の煮物やゆでた野菜ばかり出る。ご飯やみそ汁はまあまあ温かいがおかず類は冷めているものばかり。週末は麺の日と決まっていて蕎麦やうどんがでるが、盛り蕎麦などの冷たいものだった。

月が替わってからさっそく献立表を見に行くと週末の麺の日に「ラーメン」と書いてあった。入ったばかりの私はもちろん、長く入院している患者もラーメンは出たことがないというので、大きな話題になった。「熱いまま病棟まで運ぶことは不可能」「つけ麺の可能性が高い」「給食のソフト麺みたいな形状ではないか」など、当日まで様々な想像を患者たちはしていた。

待ちに待った週末、患者たちの不安は杞憂だった。看護師たちが運ぶワゴン上には、大きなどんぶりにプラスチックのカバーがかかったラーメンが載っている。いつもは自分で配膳するが、この時は看護師さんが座っている患者の前までどんぶりを運んでくれた。蓋を開けると湯気が上がり醤油のいいにおいがする。油の浮かぶ茶色いスープの中には黄色い麺が沈んでおり、ナルトとメンマ、小口切りしたネギが少々乗っていた。勢いよく麵を啜ったら時間が経っているため伸びきっていて、すぐにちぎれた。街中のラーメン屋で出てきたら客がキレそうなレベルだ。そんなラーメンを私たちは「美味しい、美味しい」と絶賛しながら食べた。

食事の後は、薬を飲むために食堂の横に水の入ったコップを持って一列に並ぶ。カートの上には患者の名前が書いてあるケースが並び、その中に梱包された薬が入っている。自分の番が来たら看護師から受け取った薬を飲み、そのあとは、飲んだ証拠として口を開ける。バカバカしいと思いながら、ルールなのでちゃんとやっていたが、薬を飲みたくない子は舌の裏側に薬を隠して飲んだふりをして後で排水溝に捨てていると教えてくれた。

午後になると、何もすることがない。入院してからは、患者仲間と病棟内をおしゃべりしながら歩くことが多かった。入院当初、部屋にきて挨拶してくれた患者さんから「歩かないと筋肉が落ちて退院した時に歩けなくなる」と真剣な顔で言われて、狭い病棟内を回遊魚のように歩くことを日課にした。歩いていると、保護室のあたりまで来た。ここは鍵が外側からかけられていて、患者さんは部屋から出られないようになっている。保護室がどうなっているかは入ったことがある患者さんが教えてくれた。そこは監視カメラが設置され、室内での様子はナースルームで24時間監視されている。トイレも部屋の中にあるが一般のトイレのように個室ではなく、部屋の中にドンと置かれているので、看護師さんにも見られてしまう。自殺や自傷行為の防止のためだろうが、人権の観点からは良いことだと言えない。

保護室のドアの奥から叫び声が聞こえる。

「私は女優になるの! そしてトニー・レオンと結婚するの! あ・え・い・う・え・お・あ・お!」

自分の望みを叫びながら発声練習までしていた。毎日、ほとんど休みなく叫び続ける彼女だったが、ある日、叫び声が変わった時があった。

「友達が欲しい! 誰か私と友達になってください!」

精神疾患は「人との繋がりの病」とも言われている。その叫びはここにいる入院患者すべての願いだった。

精神病院に入院した当初、1週間くらいで退院できるものだと勝手に考えていた。しかし、入院している患者さんたちから話を聞いたら、予想と全く違っていた。

「5か月入院している」

「1年くらい」

「もう5年以上になる」

入院の長さが想像を超えていて絶句した。

5年以上入院している男性は「最後の外出の時、改札が自動改札機に代わっていて、通り方が分からなかった」と言っていた。確かに、精神病院にずっといたら社会の変化に対応するのは難しそうだ。しかし、外出ができる彼はまだいいほうで、家族が引き取りたがらない、という理由で何十年も入院し続けているおばあさんがいた。彼女はいつも手押し車を引いて、病棟をゆっくり回り、ある患者さんの部屋の前に朝食の時に出た牛乳を置くのが日課だった。自分の食べ物をほかの患者にあげる行為は禁止されているので、ほかの患者さんがおばあさんに返してあげるのだが、次の日になるとまた、ドアの前に牛乳を置く。

「きっと、あの病室にいる人のことが好きなんだろうね」

みんなでそんなことを言った。しかし、2週間くらい経つと、違う部屋の人の前に牛乳を置き始めて、病棟内で笑いを伴ったニュースになった。

退院した後、精神障害に関連する書籍を読むと、おばあさんのような人は特別ではなく、全国に似たようなケースが大量にあり、住所が精神科病院になっている人がいるのを知ってショックを受けた。生活保護を受けて長期入院している人も多数おり、終の棲家になっているのだ。精神科病院からすれば「引き取り手のない人をこちらが保護している」という言い分なのだろうが、長期の入院生活は、本人にとって失うものが多い。一人で買い物に行くこと、電車やバスに乗ること、銀行や市役所の利用の仕方。街中で暮らしていれば当たり前に身についていた能力を奪い去り、社会に戻れなくすることを医療と呼べるだろうか。最近は『地域移行支援』というものが行われていて、支援者と一緒に家を探し、生活保護を受けて街中で暮らせる援助があるが、スムーズに進んでいるとはいいがたい。精神障害者が地域で暮らすのは難しく、不動産屋で病気のことが知られると断られるケースが多い。理由としては『自殺されたら困るから』だと聞いたことがあるが、精神科に通院していなくても自殺する人はたくさんいる。凶悪な殺人事件の犯人が精神科に通院していることが判明すると、メディアがさんざん報道するので、そのことによってつけられた負のイメージや昔からあるスティグマが影響しているのだろう。

入院生活は暇なので、話せそうな患者さんを見つけると、積極的に話しかけていた。私の隣の部屋にいるまゆみさんは大柄で髪が長く、いつもピンクのネグリジェを着ていた。そして、首が90度に近いくらいぐにゃりと曲がっており上手くしゃべれない。

「首、大丈夫? なにかのケガとかなの?」

「くぅすぅりぃのふぅくさよぉう」

「薬の副作用? 首が曲がる副作用なんてあるの!?」

驚く私の前でまゆみさんは目をぱちくりしている。

「薬を変えてもらうとか、減らしてもらうとかできないの?」

「こぉの、くすりがいちばぁんあっているから、だめだぁって」

首が曲がったまま、話すのが苦しいらしく喉の奥から空気がひゅうひゅう漏れる。

「いつから薬飲んでるの?」

「じゅうななさぁいから」

目の前にいるまゆみさんは明らかに私より年上で、顔にはしわが目立ち始めていた。

「まゆみさんって何年入院しているの?」

「にじゅうねんくぅらい」

若く、もっとも充実した時代である10代後半からの人生を精神科病院で過ごしているという事実は私を悲しませた。しかし、医者でも看護師でもない私はまゆみさんに何もしてあげることができない。

「くびが、まぁがぁっているから歯磨きするの、くぅるしくて」

まゆみさんの頭を持って首をまっすぐにしようとしたがピクリともしない。力を入れるとまゆみさんが嫌がるのでやめた。適切な治療を受けることなく、状態が悪化し、それを知りながら何もしない病院に怒りを感じるが、私もまゆみさんと同じ患者だと思うと、一気に体の力が抜ける。私たちにはどうせ何もできないのだ。

私もまゆみさんと似たような経験をしたことがある。この病院に入院したばかりの頃、顔の筋肉が思い通りに動かせず、口を閉じることができなくなった。看護師に助けを求めたが「しばらくしたら治る」と放っておかれた。そのあと、状態は悪化し、開けたままの口からよだれが垂れ、体の硬直が始まった。見かねた入院患者が看護師を呼んできてくれたのはいいものの、何の説明もなく肩にでっかい注射をされて、点滴を打たれた。そして何の説明もなく、両手、両足、胴体に大きなベルトを付けられて、ベッドにはりつけにされた。その姿は十字架と全く同じで、現代のイエス・キリストさながらだった。

この時の体の硬直は悪性症候群というもので、最悪死ぬことがある。ベッドに括り付けたベルトで全身を縛るのは、身体拘束と呼ばれ、長時間受け続けることによりエコノミー症候群になり死亡することがある危険なものだ。

日本の身体拘束は諸外国に比べると、拘束されている人の数が何百倍、国によっては何千倍にもなる。*1

さらに、拘束されている時間が長いのも特徴的だ。精神科には特例法があり、通常の病院よりも配置する看護師の数が少なくてもいいことになっていて、マンパワーの少ない現場ではすぐに身体拘束をしてしまう。看護師も大変なのだろうが、一番被害を受けるのは、最終的に患者だ。

精神科が長期入院型医療中心になったのは、通称『ライシャワー事件』と呼ばれるできごとがきっかけだ。1964年にアメリカの駐日大使ライシャワーがアメリカ大使館の本館ロビーで統合失調症の19歳の少年に太ももを刺された事件はメディアを大きく騒がせた。当時の新聞には「異常少年」「危険人物を野放し」など差別的な言説が打ち出され、精神衛生の名のもとに患者を長い間、入院させる流れが生まれた。*2

2001年に起きた附属池田小の無差別殺傷事件にしても、犯人の精神科への通院歴がさかんに報道され、肩身の狭い思いをした当事者や自殺に追い込まれた患者が出た。その後、犯人は精神疾患ではないという鑑定が出たがマスコミはそのことを大きく取り上げず、精神疾患の人は危険人物だという偏見を助長した。*3

精神疾患であることと、罪を犯すことはイコールではない。むしろ、健常者と精神疾患の患者の犯罪件数を調べた結果、健常者の数の方が多いという結果が出ているのだ。*4

加害者という形でメディアに出ることが多い精神障害者だが、医療の被害者になっている患者の数は増え続けている。1983年に起きた宇都宮病院事件では、入院患者が看護師から鉄パイプで殴られ死亡し、当時の院長の石川氏は、無許可で患者の脳を摘出解剖して有罪になっている。*5 これが過去の事件ならいいが、2020年の神戸・神出病院の暴行事件では患者に対する準強制わいせつ、暴行、監禁が行われていた。*6

私が知る限り、日本の精神医療が良かった歴史は見当たらない。もっと昔は、私宅監置という制度があり、精神障害の患者を自宅に監禁することが公に認められていた。

1918年に精神障害者の私宅監置を調査した精神科医の呉秀三は報告書で『日本の精神障害者はこの病を受けたるの不幸の他に、この邦に生まれたるの不幸を重ぬるものというべし』という言葉を残しているが、現代を生きる私にも深く刺さる言葉である。

精神科病院には、病棟内にお風呂が設置されている。入れるのは週に3回。月・水・金が男性、火・木・土が女性だ。午前中から夕方まで開放されていて、好きな時間に入りに行ける。学生時代は、誰かと行動を共にすることがなかったが、ここに入院してからは、ゆみちゃんとよく一緒にいた。

「エリコ、お風呂行こう」

誘われると、部屋にあるシャンプーとリンス、石鹸にタオル、新しい下着をまとめてトートバッグに入れて、サンダルをパタパタ響かせながらお風呂に向かう。

お風呂場に「女湯」の札が掛けられているのを確認して脱衣所に入る。作りは一般的な大浴場とあまり変わらない。ロッカーがあり、脱いだ洋服を竹カゴに入れる。ガラガラと音を立ててガラスの引き戸を開けると、すでに2人先客がいた。空いているところに椅子を置き、蛇口を捻りお湯を出し、体にかける。外に一歩も出なくなってから2週間経っていた。刺激のない生活の中で、お風呂は唯一のオアシスだった。皮膚に感じる湯気の暖かさやお湯の透明な感触。シャンプーの香りと、洗い桶を置いたときの「カコーン」という反響音は外の世界を思い起こさせる。

父親が銭湯好きで、よく一緒に入りに行っていた。時間を決めて番台で待ち合わせた後、行きつけの居酒屋に向かう。焼き鳥やモツ煮をつまみながら、父の好きな映画の話を聞いた。懐かしさが胸に込み上げてきたが、それと共に酒を飲んで暴れる父の姿も同時に想起され、頭の上にザバリとお湯をぶっかけた。

湯船に浸かり、ゆみちゃんの隣に行く。彼女は痩せすぎてもいないし、太りすぎてもいないが、摂食障害で、食事をとる時は、看護師が監視している個室に入る。自宅で大量の菓子パンを食べている時に、親が救急車を呼んで、そのまま入院となったそうだ。救急隊員に腕を引っ張られて、部屋を後にした時、食べ終わっていない菓子パンが勿体無くて仕方なかったとぼやいていた。

「もうあがろうか」

私が声をかけると、ゆみちゃんもそれに続く。体を拭いて着替えた後は、ナースルームに向かう。ドライヤーは持ち込み不可のため、そこで借りるのだ。 ガラス戸をノックすると、看護師がドライヤーを二つ出してくれる。椅子に座って、タオルでゴシゴシやりながら後の人のために、急いで髪を乾かす。

「化粧水が使えないの辛いよね〜」

他の患者さんが話しかけてきた。私は化粧をしないし、化粧水もつけないので、辛さがあまり分からないが、ゆみちゃんは激しく同意している。ソファに座っている他の患者さんも話に入ってきた。

「化粧水、なんでダメなのか聞いたら、瓶に入っているからだって。ガラス製品は持ち込み禁止だってさ」

「ガラスじゃないやつでも、私、ダメだったよ!」

「もう、皮膚が乾燥しちゃってガサガサ」

「そもそも、お風呂に毎日入れないっておかしくない!?」

女の子たちはブーブー文句を言っていた。化粧水に限らず、病棟内への持ち込み禁止物は多く、私は糸ようじを持ち込もうとしたら、「プラスチックの部分で尖っているところがあるから」という理由で取り上げられてしまった。お菓子の持ち込みや差し入れももちろんダメ。入院する時には、荷物の中身を全て確認されてボディチェックまであるため、こっそり持ち込もうとしても没収されてしまう。本や漫画、紙や鉛筆、ラジオやCDは個人で持ち込み可能だ。

単調な生活が続く精神科病院だが、日曜日は朝から忙しい。この日はリネン交換と決まっていて、洗い立てのまっさらなシーツと枕カバーが配布される。いつも寝てばかりの患者も、この時だけは起きなければならない。 私は自分の母親が月に1回しかシーツを交換してくれなかったので、週1のリネン交換のペースに、戸惑ってしまった。まさか、自分の清潔度が精神科病院以下だったとは。 汚れたベッドのシーツを引き剥がすと、廊下に置かれている大きなビニール製のオレンジのカゴに放り込む。

「あ、枕カバー忘れてた」

部屋に戻り、汚れた枕カバーを手にして、オレンジのカゴに入れた。部屋の入り口に用務員の人が置いた新品のシーツと枕カバーがあり、それを手に取る。

「ゆみちゃーん、手伝って!」

喫煙室でおしゃべりしていたゆみちゃんが部屋に入ってくる。2人でシーツの端を掴み、大きくバサバサやると、空気を含み、ふわりと丸く膨らむ。その隙にシーツとベッドの四隅を合わせ、ベッドを軽く持ち上げて余った布地を奥に入れる。

「うちら、入院してお金払ってるのに、なんでこんなことしてるのかね」

「ホントだよね」

看護師に聞かれない程度の声で愚痴をこぼす。病気が重い患者さんのリネン交換は看護師が行なっていて、廊下に白衣の影がチラチラ映る。

「次、ゆみちゃんの部屋やっちゃおう」

私が声をかけると、ゆみちゃんも廊下に出た。最初、1人で交換しようとしたら、全然うまくできなくて、涙目になりながらシーツと格闘していた。その後、仲良くなったゆみちゃんとお互いのリネン交換を手伝うことになった。

ゆみちゃんの部屋から出て、廊下を歩いていると、まゆみさんが首を曲げたまま折り畳まれたシーツの前で呆然と突っ立っていた。多分、一人で交換できないのだろう。

「私たちがやるよ」

ゆみちゃんと私でまゆみちゃんの部屋のシーツを剥がし、新しいものと交換する。まゆみちゃんは曲がった首のまま「ありぃがとう」と言ってくれた。

昼食を食べ終わると、のんびりとした午後の時間になる。長期入院していると、髪の毛を切ることができないので、今日は床屋さんが来ることになっていたが、本当に長さを揃えるだけなので、女の子たちは利用したがらないし、男性患者も面倒がって、あまり使わない。それに、無料のサービスでなく、ちゃんとお金を取るので、患者達は伸び切った髪の毛で我慢していた。しかし、我慢といっても限度があるので、前髪がすだれのようになった男性患者は椅子に座って、ケープをかけてもらい、てるてる坊主のようになって、髪を切られていた。急拵えの床屋はみんながいる広間で行われるので、良い見せ物になってしまう。することがない患者達はクスクス笑いながら髪の毛を切られる様を眺めていた。

「仕方ねーだろ。入院して長いんだからさー」

男の患者さんは、みんなの注目を浴びて、恥ずかしそうにしている。床に敷かれたブルーシートに切られた髪の毛がハラハラ落ちる。髪の毛を切った後のシャワーはなく、ドライヤーで毛を吹き飛ばしておしまい。

「さっぱりしたじゃん」

年上の女の患者さんがガハハと笑いながら、褒めている。彼女は先日、看護師と言い争いをしていた。

「あなた、40代でしょう。自分の年齢も分からないの?」

「そっちこそ、何言ってんの? あたしはまだ20代だって!」

確かに、見た感じでは20代には見えない。子供も2人いると言っていたので、30代後半くらいが妥当だ。妄想か何かだろうか。しかし、年齢が若いと思い込むだけで、ここに入院しなければならないほど重症なのだろうか。彼女が病気なら自分を天才と思い込んでいる人や、強い権力を持っていると信じている人もここに入院していなければならない。

おかしいとされている私たちだが、異常なのは病院の外側にある社会ではないだろうか。安いお金で労働者を自殺に追い込む会社、クラスメイトに無視されたり、殴られたりする学校。安全であるはずの家庭で発生する暴力。満員電車で起こる痴漢、盗撮行為。ホームレスを殴り殺す若者や、不正を働いても逮捕されない政治家。そもそも、正常と異常を分けるのが同じ人間だというのも、おかしな話だ。精神障害者が他の障害者と違うのは、健常者と障害者の境目を行ったり来たりすることだろう。知的障害者や身体障害者は障害が固定されているが、私たちは日によって症状が重くなったり、軽くなったりするし、環境が変わることで劇的に良くなったり、悪くなったりする。私たちの障害は他の人たちに分かりにくい。目に見えないし、数値化することもできないため、健康な人たちは想像しにくいようだ。

月曜日はアートセラピーがあり、暇なので参加してみた。開催場所は食堂。5名ほどの患者が集まり、セラピストが画用紙とクレヨンの箱を参加者に配る。アートセラピーとは何を行うのか。私はワクワクしながら、セラピストの顔を見た。

「画用紙に自分の手を置いて、その輪郭を黒のペンで引いてください。それが終わったら、クレヨンで好きなように色を塗ってください。どんな色でも、どんなふうに塗っても構いません」

私は言われた通りに、自分の手を画用紙に置く。仲良しのゆみちゃんも隣で同じようにして、ペンで輪郭をなぞっていた。5枚の画用紙に5つの手のひらが描かれると、指示された通り、好きな色で手のひらを塗った。私は赤のクレヨンを持って、手の中央を赤く塗る。その次はオレンジを赤の周りに塗り、最後は黄色にしてグラデーションにした。なんだかホッカイロで暖かくなった手のひらみたいだった。他の人たちは縞模様にしたり、青と紫の色を混ぜたり、好きなように色を塗った。 数分経って、みんなが塗り終わり、セラピストが参加者の作品を見て、感想を言う。

「美しい色合いです」

「何だか可愛らしいですね」

「力強さが出ています」

セラピストの講評が終わると、それで終了となり、作品は食堂に展示されることになった。正直、何がセラピーなのか理解できない。軽い気持ちで参加してしまったけど、病院側からセラピー代金を請求されたら困るなと考え込んだ。しかし、こんなセラピーでもあるだけマシだ。テレビも壊れているし、娯楽がほぼ何もないのだ。

「もう終わっちゃったね。何しようか」

ゆみちゃんに話しかけられた。

「お母さんからクレヨンと自由帳を差し入れてもらったから、私の部屋で絵でも描かない?」

私の提案に彼女は乗ってくれて、二人してベッドの上でダラダラと落書きした。

入院生活で何が大切かといえば、患者同士での情報交換だろう。何しろ、看護師達は患者に何も教えてくれないし、何もしてくれない。ナースルームの前に設置された木箱があり、患者さんが紙に何かを書いて投函しているので、苦情箱かと思っていたら、散歩や外出の希望を受け付ける箱だとゆみちゃんが教えてくれた。週に1回、病院の外を散歩できる日があるのだが、看護師に名前を呼ばれないので、いつ行けるのかとヤキモキしていたが、やっと原因がわかった。自分で希望を出さないと散歩に行けないなんて、こんな大事なこと、入院する時に説明して欲しい。 木箱の横にある10センチ四方の藁半紙に鉛筆で名前を書き、自分の希望を書こうとして、指が止まった。

……散歩と言わず、外泊したい。いや、それは無理か。駅前まで買い物に行ける外出もあるけど、許可されるのか? あんまり無理な注文をすると看護師の機嫌を損ねてしまうから、なるべく常識の範囲内で書かないといけない。

「ゆみちゃん、希望を書くんだけど、最初は散歩からの方がいいのかな」

困った時は入院の先輩に聞くのが一番いい。

「ステップとしては、散歩、外出、外泊。外泊は難しいよ。まずは散歩を何回か重ねてからだね」

何だろう、こういうのどこかであった気がする。昔やった恋愛シュミレーションゲームだ。お決まりのデートコースを何回か重ねてから、クリスマスイブのデートに漕ぎ着けるやつ。 恋愛ゲームを嗜んでいる私は紙の上に『散歩を希望します』と書いて木箱に入れた。

毎週日曜日になると、広間の壁に看護師が紙を貼る。そこには、散歩、外出、外泊ができる人の名前が書かれていて、患者達は受験の合格発表を見るかのような騒ぎだ。

「お! 今週も散歩いけるぞ」

「山本さんが外泊だって! いいな〜」

「今週は退院する人いないね」

私も散歩の希望が通ったか気になって、人が去ってから確認したら、名前があった。ゆみちゃんの助言に感謝だ。 火曜日、午後の散歩があり、昼食の後、私も看護師に名前を呼ばれて、外に出た。秋の空は高く、スズメが空を舞い、木々がざわめいていた。世界が美しいことを私はずっと忘れていた。

穏やかなように見える精神科病院の生活だが、トラブルも多々ある。 ある日、女の子が廊下に置いてあるほうじ茶が10リットル入る大きなアルマイトのやかんを中身が入ったまま壁に叩きつけたのだ。激しい音が響いた瞬間、ナースルームのドアが開き、看護師がやってきて女の子の腕を掴む。

「話聞いてって言ってるのに、なんで聞いてくれないの!」

そういえば、彼女は看護師に何度も話しかけていたのに、無視されていた。

精神科病院では看護師は何もしない。朝の体温と血圧測定、食後の薬の配布以外はずっとナースルームに詰めていて、滅多に病棟に出てこない。自殺未遂をした時、内科の看護師さん達は優しく話しかけてくれたが、ここに来てから看護らしいことをされたことがない。私たちの治療は服薬しかないように思われているが、心が求めているのは人との繋がりである。 しかし、これには理由がある。日本には『精神科特例』と言う法律があり、入院患者に対し、医師数は一般病床の3分の1、看護師・准看護師は3分の2と規定があり、慢性的な人手不足が続いているのだ。*1 女の子は「人を傷つけそうだから、外から鍵をかけて1人にして欲しい」と看護師に伝えた。その後、個室から壁を激しく殴打する音が響いた。

私がいた病棟は急性期の病棟だったので、元気な人が多かった。若い男性に話しかけられて、長時間、知らないゲームの話をされたことがあったが、私は適当に相槌を打ってやり過ごした。めんどくさくなったら「ちょっと用事があるから」と言って逃げたこともある。見知らぬ人同士との共同生活は神経を使う。仲の良い子もできたけれど、私はベッドに潜り込んで早く退院したいとそればかり考えていた。

単調な日常と、散歩、外出、外泊のステップを踏んで、1ヶ月半後、私は退院することが決まった。みんなに「おめでとう」と言われ、自分でも嬉しくて堪らなかった。ただ、退院した後の自分の生活がどうなるのか全く分からない。勤めていた編プロは母が退職願を出してしまったし、東京のアパートも引き払ってしまったという。実家に戻ることになるのだが、家族のことが嫌いなので、気が進まない。なるべく早く仕事を見つけて、また、東京で一人暮らしがしたいけれど、それは可能なのだろうか。

退院後の生活について、病院側からは何も聞かれなかった。不安な気持ちを抱えたまま、実家で新しい生活が始まった。なんの計画も立てずに始めた新しい生活は上手くいかず、10年以上仕事に就けず、自殺未遂を4回繰り返し、入院も3回経験した。生活保護を受給した後、なんとかパートの職についたが、生活はギリギリで、過労と貧困で精神が一時的におかしくなり、措置入院をした。

2013年の内閣府の調査では15~34歳の若年無業者は60万人,15~34歳人口に占める割合は2.2%だ。*2 グラフを見ると、2000年を過ぎたあたりからグッと数が上がっている。私は1977年生まれでいわゆる『ロスジェネ』の世代だ。就職氷河期と長引く不況は自分たちの責任ではない。国が政治の舵取りを上手くせず、それによって増えた若年無業者たちになんの支援もしないで放っておいたのが原因だ。 仕事を得てから真面目に働いているが、父親の年収の半分すら稼げない現実を思うと空しくなる。私の病気の原因は幼いころに受けた暴力だが、余計悪化させたのは時代と社会の影響だ。 今はようやくパートナーを見つけ、一緒に暮らしているが、いまだに非正規雇用のため、ボーナスをもらったことが一度もなく、退職金も貰えず、年金の未納期間が長いため老後の資金は自力で貯めるしかない。また、生活保護を受ければいいのだろうが、受給していた時が辛かったので、二度と受けたくない。それでも、あの入院から25年近く経ち、死なないで生きているのは奇跡的だ。

精神科病院を退院した後、ゆみちゃんとは数回会ったが、付き合い方が難しくて、喧嘩をして以来、2度と会うことはなかった。 保護室の内側で「トニー・レオンと結婚したい」と発声練習をしていた子、首が曲がったまゆみちゃん、「話を聞いてくれ」と、10リットルのやかんを壁に投げつけた子が、今どうしているのか知る術はない。若い時代に、あんな苦労をしたのだから、彼女達が世界のどこかで幸せになっていて欲しい。私たちは罪人ではなく、ただの病人なのだから。

先日、救護施設を見学してきました。救護施設とは、さまざまな障害を抱えた方々が、生活保護を受給しながら暮らす施設です。

救護施設の登場は、第一次世界大戦まで遡ります。戦後の混乱、関東大震災、それに続く昭和2年の金融恐慌等により、多くの方が生活困窮者になりました。*1 困窮する市民を救うため1932年に救護法が制定されました。この対象は「貧困で生活できない老衰者、疾病傷痍その他精神または身体の障害により労務を行うに故障あるもの」というものでした。最低限の院内救護のための施設として、各地で救護施設が設置されました。敗戦後、戦災者、傷痍軍人、戦災孤児、引揚者などの助けを欲する人が増え、救護法では支えきれない中、旧生活保護法が制定されました。その後、救護法は廃止され、救護施設も姿を変えて、保護施設と呼ばれました。

1950年に新生活保護法が規定され、保護施設の一つとして救護施設が再び誕生します。救護施設は生活保護法でも救済できない生活困窮者を救う、最後のセーフィティーネットとも言えます。*2 *3

私が救護施設を知ったのは、講演依頼をいただいた時なのですが、入所している方に精神障害を持っている方が多いこと、生活保護を受給しながら入所する施設と知り、両方を経験している私は親近感を持ち、東京都の東村山にある、社会福祉法人村山苑の見学に行きました。

村山苑は救護施設「村山荘」と「さつき荘」のほかにも保育園や高齢者施設を運営しています。

先に「村山荘」を見学させていただきました。「村山荘」は昭和36年に開設された施設で、歴史を感じます。

食堂にはテーブルと椅子が並び、壁には利用者さんの作品が飾られていました。テレビも設置されています。自動販売機があって便利そうでした。

お邪魔した時間が午後だったので、利用者の方々は自室でテレビを見たり、買い物に出かけるなど、自由に過ごしていました。

村山荘は就労継続B型作業所が併設されていて、地域で生活する障害のある方がここで働いています。小さな袋に精密機器の部品を正確に素早く詰めていました。こちらは月に4万円ほどの工賃だそうです。

*写真はご本人の許可を得て掲載しています。

村山荘の作業は、紙袋の作成です。企業から受注した販売用の袋を作成していました。1枚作って3,5円だそうです。月収は人によってばらつきがありますが、頑張れば4千円。調子が悪いと数百円程度だそうです。

利用者の方が住んでいる部屋は大部屋で4人部屋でした。カーテンでプライバシーを守る形になっています。小型のテレビを持ち込んで鑑賞したり、スマホで動画を見ている方も。ベッドの横には、自分の好きな本やお気に入りのぬいぐるみを置いていて、その方の個性が出ていました。洗濯物はベッドの脇に各自干していました。部屋にはお手洗いが設置されていますが、室外にもあります。

洗面台の場所に洗濯機も設置されていました。奥の方にフードコートでよく見かける温かいお茶やお水が出てくるドリンクディスペンサーが設置されていました。

意見箱が設置されていました。

入所していて、問題があった時に苦情を受け付ける連絡先が掲示されており、公衆電話も設置されていました。

救護施設は割合として精神障害の方が多いのですが、身体障害や知的障害、重複障害の方もいます。また、ご高齢の方が多く、リハビリ室が設置されていました。

お風呂も設置されていて、支援を必要とする利用者は午後の時間帯に入浴するそうです。時間帯で男女の入浴時間が分かれていました。

(写真は「さつき荘」のもの)

施設の特徴として印象的だったのは、生活訓練室があることでした。(さつき荘にも設置されています)アパートでの一人暮らしを想定して、キッチンや家具がある部屋で1週間程度暮らし、慣れてきて、自信がついたら地域で生活するそうです。入ったら、一生施設で暮らすのではなく、地域へ出て生活し、また、しんどくなったら入所することを循環型施設と呼ぶそうです。

「さつき荘」も見学させていただきました。こちらは昭和57年に開設されたそうです。

設備は「村山荘」とほぼ一緒なので、割愛させていただきます。こちらも4人部屋で構成されており、食堂や作業所があります。男女混合施設ですが、階層で分かれています。

その他にも、施設をショートステイとして利用したり、村山苑が運営する作業所に地域から通所している方もおられます。

利用者の方が、地域で生活を始めてからも、訪問をし、継続的に支援をしているのが印象的でした。

施設内には、利用者さんが書かれた絵がたくさん飾ってあり、目を楽しませてくれました。

私は様々なコンテンツを愛するオタクである。幼少期から漫画やアニメ、ゲームに慣れ親しんでおり、40歳を過ぎた今でも現役でそれらに愛を注いでいる。最近、ハマったのは戦隊モノの「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」(2022)1*

という作品だ。戦隊モノは初期の頃から様々な色のボディスーツを着用して敵と戦うのがお決まりで、色によってキャラクターの性格や役割が紐づけられている。赤が主人公、青がクール、黄色が大食漢、ピンクが紅一点といった具合だ。

戦隊モノでは長い間、黄色は男の担当だったが、最近は「女の子もヒーローに」という流れを受けて女性が担当している。「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」の黄色担当も女の子だが、いわゆる紅一点の立ち回りではない。男性に媚びを売ることなく、現役高校生の漫画家としてバリバリ作品を書き、堂々と変顔も披露する。

過去、戦隊モノはピンクの担当は女性だけだったが、「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」ではピンクを男が演じている。これは戦隊モノ史上初のできごとだ。ピンク担当のキジブラザーこと雉野はとてつもない愛妻家で、コンサルで働くサラリーマン。妻を愛するあまり、時々怪物になってしまうが、頑張り屋さんで憎めない。それに比べて赤担当の主人公ドンモモタロウは宅急便の配達人である。サラリーマンに比べて見劣りしてしまうが、ネット通販が盛んな今、子供が一番身近に接する働く大人だろう。そして青担当のサルブラザーはなんと無職。俳句を詠むのが好きで、わびさびを重んじ、お金に触るとやけどをするので、金とは無縁の生活をしている。そして、私の推しは黒担当のイヌブラザーだが、逃亡中の指名手配犯で、自分でもとんでもないやつを好きになってしまったと後悔している。

このように戦隊モノでも男女のボーダーレス化が進んできたが、女児向けアニメ「プリキュア」シリーズの「HUGっと!プリキュア」(2018)で初めて男の子のプリキュアが誕生した。2* だが、この変身は42話のみで、二度とプリキュアにはならなかった。しかし、最新作「ひろがるスカイ!プリキュア」(2023)では、とうとう男の子のプリキュアがメインメンバーに加わる。3* しかも、主人公のキュアスカイのイメージカラーは青で女の子でありながら、ヒーローになるのが目標だ。世界を変えるのはこれから育つ子供たちであり、彼ら、彼女らが接する文化を新しいものにアップデートしていかなければならない。学校や政治で「ジェンダー平等」を唱えても、身近に接するあれこれが差別に溢れていたら、その考えは浸透してこないだろう。

私が好きなゲーム会社に「ATLUS」がある。「女神転生」や「ペルソナ」シリーズを出していて、両作品ともRPGだ。「女神転生」で画期的だったのは、戦闘中にモンスターに話しかけて、会話を成立させると敵の悪魔を仲魔(仲間)にでき、その悪魔同士を合体させることで強い悪魔を作成することができる。

「ペルソナ」シリーズの主人公は日本の高校生で、学生生活を送りながら、異世界のダンジョンで戦いも行うという一風変わった作風だ。「ペルソナ」も悪魔合体があり、両方の作品を楽しんでいるが、あまり新作がでないので、私は最近、過去作をプレイしている。

現在プレイしている「ペルソナ4」(2008)は、今から12年前に発売された。古い作品のせいか、高確率で酷い女性蔑視に遭遇する。一例をあげると、こんな感じだ。

主人公と友達2人で、女の子をナンパしに遠くの街へ原付で向かう。携帯番号をゲットする勝負が始まり、終了後、各々が手に入れた番号に電話をかけるのだが、身に覚えのない、低いだみ声の女の子が電話に出る。友達の花村は声を聴いて「やべえ、同じ高校の大谷4*じゃん…」と明らかに嫌そうな顔をする。電話の向こうでは「なんであたしの番号知ってるの? あれ、その声って花村じゃん。近くまで来てるからそっち行くわ」と電話を切った後、大谷が登場するのだが、とても太って醜く描かれている。「あたしに会いたくて電話したんでしょ。私ってモテるから困っちゃう」と発言して、男たちはドン引き。多分、ナンパされてムカついた女の子が嫌がらせで、大谷の番号を勝手に教えたのだろう。大谷が花村の原付の後ろに勝手に乗り、その体重で原付が粉々になるというオチだ。

当時の社会の空気のせいかもしれないが「ATLUS」のゲームはミソジニーが強いものが多い。「ペルソナ5」に出てくる女の子の衣装は胸やお尻が強調されすぎており、修学旅行のイベントでは女湯を覗きに行くのが定番になっている。それと「女神転生」は実在の神々が敵キャラの悪魔として登場するのだが、最新作の「女神転生5」(2021)5* でも引き継がれていてびっくりしてしまった。まだネットのない時代に作られたゲームなら仕方ないが、現代ではあり得ない。

家庭用ゲーム機を作ったのは日本だが、最近はいいゲームがたくさん海外で生まれている。フランスのゲーム会社が制作した「デトロイト・ビカム・ヒューマン」6* はアンドロイド産業が盛んになったデトロイトシティが舞台だ。アンドロイドが人間の代わりに労働を行うようになり、人間たちの仕事が奪われるという近未来を描いている。アンドロイドはバスに乗るとき人間と座席が区別されているなど、過去の黒人差別を彷彿とさせる舞台設定だ。そして、こちらもフランス発のゲーム「ライフ・イズ・ストレンジ2」7*、「ライフ・イズ・ストレンジ トゥルーカラーズ」8* の主人公は男女両方と恋愛することが可能になっている。「ライフ・イズ・ストレンジ2」では主人公のヒスパニック系少年が人種による様々な差別を受け、それらの不条理を体験できるアドベンチャーゲームだ。

「ライフ・イズ・ストレンジ トゥルーカラーズ」は眼鏡をかけた女性が主人公なのだが、私はこれに激しく衝撃を受けた。眼鏡をかけた女の子はいつの時代も脇役しか与えられてこなかったからだ。眼鏡をかけている女性は「パッとしない、根暗」という負のイメージが強い。私自身、幼いころ、眼鏡をかけているという理由でいじめに遭ったことがあり、一定のマイナスイメージがあることは否めない。それを証明するように、ディズニーアニメに眼鏡のプリンセスは一人も出てこない。イギリスに住む9歳の女の子が「なぜ、ディズニープリンセスには眼鏡をかけている子がいないのか」とディズニーのCEOに手紙を送り、2021年に「ミラベルと魔法だらけの家」が公開され眼鏡をかけたプリンセスが初めて誕生した。9* ファンからのクレームにサッと対応し、きちんと作品を作る軽やかさを見ると、この姿こそが文化を作るものの姿勢だと感じる。そして、フランスから発売されたゲームをプレイしていると、作り手の性差別や人種差別に対する思いが伝わってくる。

ゲームは文化であり、その国の思想を鏡のように映し出す。アメリカのゲーム会社が作成し、世界的ヒットになった「グランド・セフト・オート」(1997〜)シリーズは、ゲーム内で行える行動の自由度が高く、街中の車を窃盗して、そのまま人を轢き殺すことができ、ナイフを手に入れれば通行人を刺し殺せるし、マシンガンを手に入れれば市民の大量虐殺も可能だ。私はこのゲームのプレイ画面を見るだけで吐き気がするのだが、世界中でヒットしたということは、それを面白いと思う人が多いのだろう。これを遊びと捉えられればいいが、このゲームがヒットした当時、世界中で凶悪犯罪が増え、批判を浴びている。10* 子供達がどのゲームで遊ぶかは自由だが、ゲームを作るのは大人たちであり、制作者側の倫理観が問われる。

思えば、私が子供の頃のテレビは酷かった。志村けんのバカ殿様では上半身裸の女性の胸が堂々と出ていたし、ラッツ&スターは顔を真っ黒に塗ってブラックミュージックを歌っていた。とんねるずの石橋貴明は「保毛尾田保毛男(ほもおだほもお)」11*

というホモを揶揄したキャラクターで堂々とテレビに出ていた。そして、私はそれをおかしいと思うことなく、みんなが笑っているから一緒に笑った(バカ殿様の女性の裸だけは不快だった)。

当時、まだ子供で、性的少数者や人種差別に対しての知識がなかったせいもあるが、それがいけないことだと、周りの大人たちは教えてくれなかった。そして、テレビで堂々と笑い物にする様子を見て、私は「差別して良い」と思い込んでしまったのだ。

インターネットが生まれてから、一般人も声を上げることが可能になった。あの会社の広告がおかしい、あのテレビ番組は差別的ではないか。そうやって一般市民がメディアに目を光らせることを一部の人たちは息苦しい、表現の自由の侵害だと、声を上げる。しかし、他者の苦しみの上に成り立つ自由など、本当の自由ではない。もし、それを自由だと信じるのなら、潔く手放してくれないだろうか。

あの時代を振り返ると、少しづつ社会は変化している。ショッピングモールのランドセルコーナーにはピンクや紫、水色にベージュなど、様々な色が並び、赤と黒しか選べなかった時代が過去のものになったのを実感する。子供向け番組にも男の子向け、女の子向けがなくなるかもしれない。私たちが着る服に男女の区別がなくなる可能性だってある。見た目で傷つくことが減り、他者から与えられた自分を演じずに生きることが可能になるのではないだろうか。まだ誰も見たことがない世界を待ちわびているのは私だけではないはずだ。

大阪にある高槻温心寮は日本で唯一完全個室を取り入れた救護施設です。

大部屋はプライバシーが保てない反面、利用者さん同士の助け合いが生まれるなど、良い面もありますが、知らない人との集団生活は障害を抱えていない人でもストレスがかかるものです。

利用者さんがどのように暮らしているのか、他の設備はどうなっているのか見学してきました。

個室がたくさんあるので、全体の作りが少し変わっています。奥の扉二つが個室で、手前にあるのがトイレになります。2 人で一つのトイレを共有する形です。個室は鍵がかかります。

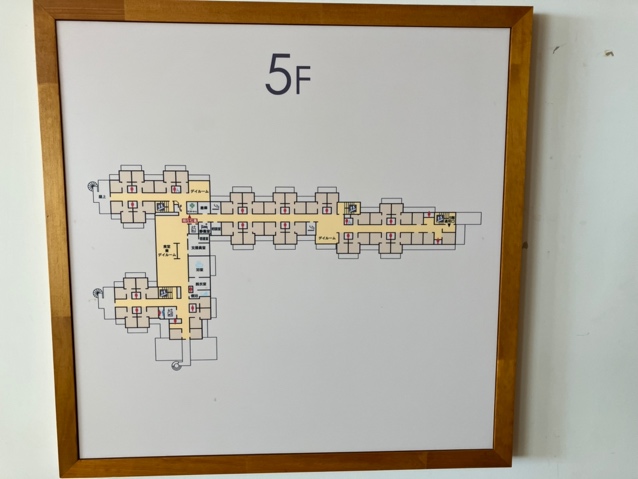

図で見ると、作りが分かりやすいです。

空き部屋になっている個室を拝見させていただきました。手前に流しがあり、洗顔や歯磨きも個室で可能です。ただ、水中毒*1

の利用者さんが大量に水を飲むことができるようになってしまい、大変だったと施設の方がおっしゃっていました。

そして、全個室にエアコンが取り付けられていることに私は感動しました。

生活保護にはエアコンの保有が長く認められていませんでした。耐久消費財(テレビ、洗濯機、冷蔵庫、等)の生活保護世帯の保有は、その地域の世帯 70

パーセントが保有しているものに限り認められているため、エアコンを設置していない生活保護家庭がほとんどでした。

1994 年に埼玉県の桶川市で「クーラーを保有しているので保護を認めない」と役所から通達され、家のクーラーを取り外したものの、その方は高齢だったため、脱水症状を起こし40日間入院し、政治問題になりました。

その後、生活保護世帯のクーラー保有が認められたものの、多くの世帯ではエアコンが購入できず、持てたとしても電気代の節約のため、エアコンなしで生活する人が多くいました。2018年4月からエアコンの購入費用と設置料金が市区町村から支給されるようになりましたが、同年7月に札幌で生活保護受給中の66歳女性が熱中症で亡くなりました。扇風機とクーラーはあったものの電気代が止められている状態でした。普通の人なら当たり前のように使えるエアコンですが、生活保護受給世帯には並々ならぬ苦労が現在も続いています。

食堂はとても広々としていて清潔でした。食事は全て手作りで、利用者さんの病状に合わせた食事作りをしています。

デイルームの様子です。

お風呂場には手すりつけられていました。上の四角いものはヒーターです。

車椅子のままお風呂に入れる機械が設置されていました。

生理中など、何らかの理由で大浴場を利用することが困難な方のために 1 人で入れるお風呂もあります。

個人で使える洗濯機と乾燥機です。

高槻温心寮は入所者数が 200 名と多く、洗濯物の量も多いため業務用の洗濯機が設置されていました。

他の施設では、利用者さんは外の病院に行っていましたが、こちらには診察室がありました。

自治会室、図書室もありました。

公衆電話も個室になっていました。プライバシーへの配慮が分かります。

講堂では、利用者さんが亡くなった時、お葬式を開くそうです。生活保護を受給している方は、家族との縁が切れている方が多く、遺骨の引き取り手のない利用者の方は、大阪では有名な一心寺というお寺に無縁仏として納めて、供養してもらっていました。利用者さんたちは、一定期間が過ぎれば処分されるという実態に霊が浮かばれないと嘆きました。永代供養してもらえるよう住み慣れた高槻の地に、お墓を作りたいと願って、利用者自治会でカンパを募り購入したそうです。当時職員もカンパに協力し、利用者のみなさんも50円から万単位での寄付をされました。墓標には「倶會一處」と刻まれ、「このような良き人々倶(とも)に浄土という同じ(一つの)場所(處)に集う(会する)という意味が込められています。

お仏壇は高価なものなので、購入が難しかったのですが、地域の住民の方が寄贈してくださったそうです。

併設されている作業所も見学してきました。利用者の方が、刺し子を製作していました。あいみょんの「マリーゴールド」をイメージして自分でデザインしたそうです。

内職仕事が行われていました。釘をケースに入れる仕事は一つ作って 2.5 円だそうです。

利用者さんが可愛いイラストを見せてくれました

施設を見学させていただいて、細かいところまで利用者さんの立場に立って運営しているのが伝わってきました。

また、大きな特徴である完全個室も大変な努力があったと想像できます。

設備にお金がかかりますし、スタッフの目も行き届きません。しかし、健常者が当たり前に享受しているプライバシーの権利を施設利用者だからと言って、手放していい訳はなく、個人を尊重する姿勢に胸を打たれました。

神戸にある救護施設ひまわり苑を見学してきました。

ひまわり苑の創設者である山口医師は精神科病院の院長をされていました。家族の受け入れのない女性患者さんが安心して退院できる場を確保するために、救護施設ひまわり苑を病院の隣に作りました。

ひまわり苑には音楽療法士が在籍しており、生活の中で音楽療法が行われています。施設で出される食事は宅食を使わずに施設で手作りしており、四季折々の食事が楽しめます。その他には、畑を持っており、園芸療法にも取り組んでいます。

救護施設はどのような方も受け入れる施設ですが、ひまわり苑の入所者はほとんどの方が精神障害を持っています。知的障害や身体障害に特化した施設は各地に設立されていますが、精神障害に特化した施設はあまり作られていないため、救護施設に精神障害者が集まってくるのではないかと思われます。また、ひまわり苑は女性のみの施設のため、DV

を受けた方の受入も行っています。

*DV を受けた方を受け入れている施設のため、写真は建物内の構造が分かりにくいように撮影しました。

利用者さんが作成した作品が飾られていました。紙を丸めて貼り付けて作成したそうです。

食堂にはピアノがあり、演奏を聴きながら食事がとれます。

トースターは利用者の要望からデロンギという海外メーカーを使用しています。パンが美味しく焼けて、利用者さんの満足度も高いそうです。

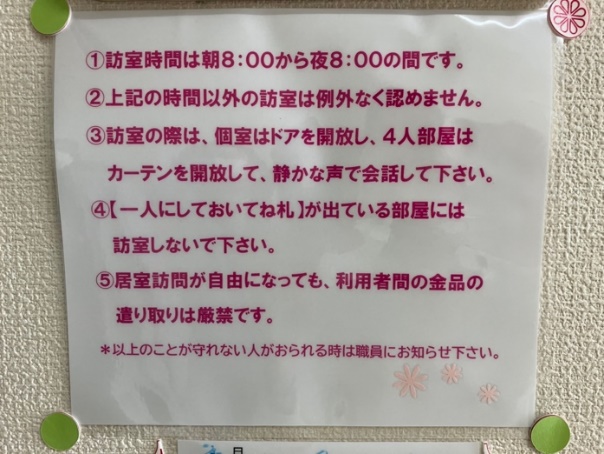

部屋は 4 人部屋と個室があり、一人にしておいてほしい時はカードを下げておくなどの、ルールが設けられていました。

現在コロナ禍のため、外へ買い物に行くことができず、施設の方がカタログを作成していました。こちらを使って生活用品やお菓子などを購入するそうです。

コロナ禍になってから、施設内で感染者を出さないために、アクリル板の設置やアルコール除菌、こまめな清掃、空気清浄機の設置など、たくさんの努力をされていました。しかし、マンパワーが追いつかず、悩んでいたところ、利用者さんに手伝ってもらう案が出て、清掃をやってもらうことになりました。生活保護を受けているので、現金給付ではなく、ポイント制を導入し、貯めたポイントに応じて欲しい物品を購入できるようにしたところ、張り切って仕事をする方が増え、関連施設の清掃業務もこなすようになりました。ずっと入所されている方も「働いて一人暮らしをしたい」と将来の希望を口にするようになったそうです。

壁も床もピカピカに磨き上げられていました。

高齢の方が多く、汚物処理室の清掃はコロナもあり、困難でしたが、利用者の方が仕事として請け負っており、素早く丁寧に磨いていました。

有機野菜を栽培しており、商品として販売して利益は利用者さんに還元しています。施設の食事にも利用するそうです。

音楽療法室には有名歌手のパネルがぎっしり貼ってありました。

音楽室にはグランドピアノがあり、聞かせてもらいましたが、とても音が良くて驚きました。かなりの高級品とのことです。

利用者さんと一緒に音楽療法を体験しました。楽器は「トーンチャイム」と言うそうです。とても綺麗な音色でした。

施設でお話しした利用者の方から、後日、お手紙と一緒にご自身で描かれたイラストをいただきました。素敵な作品をありがとうございます。

精神疾患で自傷他害の恐れがあり入院が必要だと医師が判断した場合、都道府県知事の権限で患者を精神科病院に強制入院させるのが措置入院である。

私は7年前に措置入院をした。当時、給料は最低賃金に近く、生活が苦しかった。転職しようにも、書類選考で落とされてしまう。精神障害は三障害の中でも敬遠されており、積極的に雇ってくれるところは少ない。日によって体調が大きく変わる精神障害者のため、障害を隠して働く自信がない。

私は次第に眠れなくなり、食べられなくなった。そのうち、誰かに監視されている妄想に襲われ、部屋の壁にたくさんの目が現れる幻覚を見た。家を飛び出し、近所の老人ホームに無断侵入し、従業員に「警察に連れて行ってください」とお願いした。その後、医師の診察を受け、精神科病院に入院した。身体拘束を解かれた後、精神科医の診察を受けた。

「過労と睡眠不足、不安と孤独が原因でしょう。極度の不眠に陥ると、誰でもあなたのような症状がでる」

そう言われて、ホッとした。

その後、少しづつ体調は回復し、精神的にも落ち着いてきた。冷静になると幻覚妄想状態の自分を思い出して恥ずかしくなった。

3週間後に退院し、その後、時短勤務で職場復帰した。退院してから数年後、津久井やまゆり園で障害者の大量殺傷事件が起きた。戦後最大ともいわれる凶悪事件は連日ニュースになり、テレビを付けているとギョッとする報道が流れた。

「犯人は事件を起こす前に、措置入院をしていたそうです」

冷や汗がどっと出た。自分が犯罪予備軍であると言われた気持ちになり、もし、この事件の後に措置入院していたら、一生精神病院から出られなかっただろうと想像したからだ。

精神障害者へのスティグマで一番大きいものは犯罪との関係だといえる。2001年に起こった池田小での児童連続殺傷事件、津久井やまゆり園での事件など、犯人が精神科に通院していることが分かると報道機関は一斉にそれを報じる。刑法39条の規定には「1,心神喪失者の行為は、罰しない。2,心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と、あるからだ。しかし、そのことによって、多大な偏見を受けるのは精神障害者たちである。たいていの精神障害者はおとなしく、真面目な人が多い。実際、健常者と精神障害者では、精神障害者の犯罪率の方が低いというデータが出ている。(*1)

さらに、池田小で事件を起こした犯人は、精神疾患があると罪が軽くなると思い、嘘をついたと述べており、犯行は病気によるものでなく、計画的なものだった。津久井やまゆり園の犯人については、明らかな殺意があり、精神疾患が犯罪に関与しているとは思えない。実際、彼らに刑法39条は適用されていない。

しかし、池田小事件の後、医療観察法ができた。これは、刑法39条が適用された人を医療観察法病棟や指定医療機関への入院、または通院させることができる法律である。医療観察法病棟ができる時は、地域から「凶悪な殺人犯が入る病棟を作るな」という猛烈な反対があった。池田小の事件がきっかけなら当然だろう。しかし、実際に入院するのは、育児ノイローゼで子供を虐待した人や、軽い傷害事件を起こした人が「精神科への通院歴がある」という理由で入院している。これは健常者にとっても精神障害者にとっても不幸だ。

医療観察法によって安全が得られたと思いきや、病棟にいるのは軽犯罪者なので、大した意味はない。それなのに、医療観察法病棟には巨額の税金が使われている。精神障害者は、医療観察法によって精神疾患と犯罪の関係が意味づけられ、地域社会での居場所がなくなってしまう。

では、犯罪者にはどんな人が多いのだろうか。令和5年の犯罪白書では、少年院の在院者には、小児期逆境体験(ACE)を経験している人が87,6%いるという報告が出ている。小児期逆境体験(ACE)とは、片親で育った人や、親から暴力を受けるなどの困難な家庭環境で育った人を指す。(*2)安全な社会で暮らしたいと望むなら、安心して生きていける環境を国が準備するのが先決だろう。

裁判の時に刑法39条の適用を弁護士が主張するなら、しっかりとした裏付けがない限り、要求しないほうがいい。安易に精神科への通院歴を公表することで、精神障害者への差別が深くなるからだ。量刑を軽減させる時に、刑法39条に頼らず、犯人の家庭環境や成育歴などで、刑を軽減させる方法を選んだ方が、国民の共感度は高まるのではないか。

昨今、精神障害者へのまなざしはますます厳しくなっている。イタリアで精神科病院の廃絶を成功させた精神科医のバザーリアは「狂気も包摂せよ」と言った。この社会にあって、誰もが正常のまま一生を終えられるとは限らない。すべての人間には狂気の種があり、それが萌芽するか否かは神にも分からない。ただ、精神疾患がストレスや貧困から発生することを考えると、その種が目覚めるかどうかは社会の在り方によって決まる。安心できる家庭環境、満足がいく賃金を得られる仕事。社会に対して大きな不満がなければ、犯罪や狂気が姿を現す数はぐっと減るのではないだろうか。

註

参考文献

「ルポ刑期なき収容 医療観察法という社会防衛体制」 浅野詠子 2014年6月1日 現代書館

「触法精神障害者 医療観察法をめぐって」里中高志 2023年9月21日 中央公論社

「責任能力の現在 法と精神医学の交錯」中谷陽二、他 2009年5月25日 金剛出版

「バザーリア講演録 自由こそ治療だ!――イタリア精神保健ことはじめ」フランコ・バザーリア 2017年10月7日 岩波書店

1977年生まれ。茨城県出身。短大を卒業後、エロ漫画雑誌の編集に携わるも自殺を図り退職。

その後、精神障害者手帳を取得。その後、生活保護を受給し、その経験を『この地獄を生きるのだ』(イースト・プレス2017)にて出版。各メディアで話題になる。

その後の作品には『生きながら十代に葬られ』(イースト・プレス2019)、『わたしはなにも悪くない』(晶文社2019)、『家族、捨ててもいいですか?』(大和書房2020)、『私がフェミニズムを知らなかった頃』(晶文社2021)『私たち、まだ人生を1回も生き切っていないのに』(幻冬舎2021)がある。

→エッセイ 私たちが救護施設に出会うまで

エッセイのご感想がありましたらフォームより送信ください。