私は、福島第一原子力発電所事故に伴う放射線被ばく等による地域の課題を対応するため、福島県二本松市と獨協医科大学との連携に関する協定に基づき同市に分室を設置、放射線被ばく専門家チーム代表として13年間務めてきました。一昨年6月、市より2024年3月31日で協定終了を申し入れられ、同年9月末までに分室移転となりました。大学からは、二本松市に代わる受け皿を用意すること、また、11トンに及ぶ精密機器を設置できる建屋を用意することを条件に福島分室存続を許可されたのですが、ゼロからのスタートのため、困難を極めました。

結果的に多くの方々のお力で何とか福島での調査が継続できることになりましたが、引越しが9月末、新たな研究室の立ち上げは現在も続いております。とにかく、2011年から続けている原発事故の調査は中断せずに、全てをやり繰りするのは至難の業でした。

そのため、先の文章から期間が空いたのです。遅くなりましたこと、この場を借りてお詫び申し上げます。

2019年11月5日、愛媛県北宇和郡鬼北町で開催された「木村真三氏講演会」より広見中学校授業づくり部会が原案を作成、木村真三本人が加筆修正を行ったものを掲載いたします。

対岸から見る長島愛生園全景

対岸から見る長島愛生園全景

わたしは母校である鬼北町立広見中学校(愛媛県北宇和郡)の体育館に立ちました。母校の後輩に今の思いを伝えたかったからです。しかし、それとは別の感情もありました。親兄弟、そして親戚が暮らすこの町で、ハンセン病患者が出た事実を伝えることは、言葉や文章で書き表すことのできない不安と恐れとの葛藤があったのです。

わたしは、高校卒業後、ふるさと・鬼北町を離れ33年(当時)となります。小中高とずいぶん、先生方や親兄弟を泣かせるようなことを沢山しました。高校を卒業する際、一念発起して学問の道に進むことを決心し、今では放射線衛生学者となっています。研究のかたわら、世界や日本中を飛びまわり、原子爆弾や原発事故の被ばく者たちの思いに耳を傾け、そこから何をなすべきかを考えた上でそれを実践しています。

前回、私が初めて身内にハンセン病患者であった「木村仙太郎」を知ったころのことをお伝えしましたが、その後のわたしは大叔父のことを語らなくなりました。医学者として、ハンセン病について正しい知識がありながら、差別や偏見をなくすことが正しいと知りながら、私が人前で大叔父のことを話すと親族たちが差別を受けるのではないかと思ったからです。親しい友人に相談すべきか悩んだこともありましたが、口にはできませんでした。

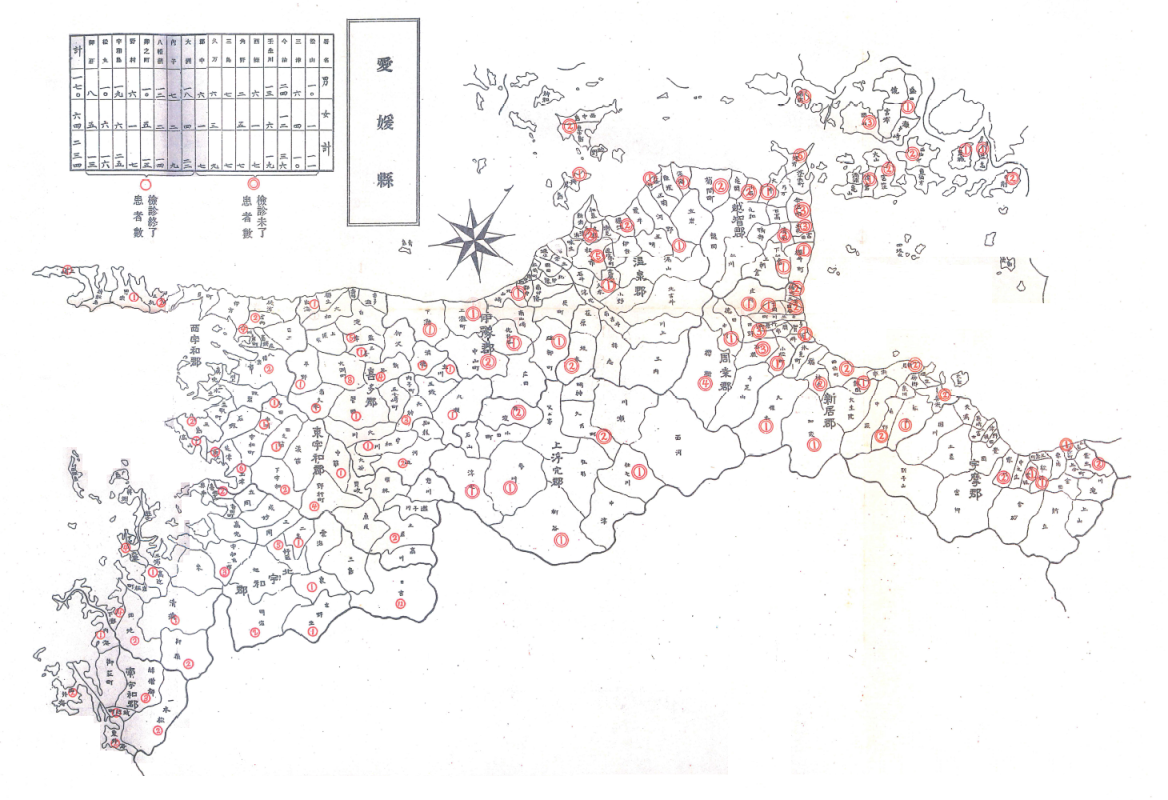

2018年8月6日、わたしに転機が訪れました。共通の友人を介して、黒尾和久氏と出会うことになったことです。当時、黒尾氏は東京都東村山にある国立ハンセン病資料館学芸部長として、ハンセン病問題の解決に心血を注いでいました。この日、黒尾氏の依頼で被ばく者とハンセン病に対する差別意識は共通しているとの思いから資料館に来て欲しいと連絡がありました。館内を案内され、ハンセン病患者への差別の実態や差別との闘いの歴史を詳しく知りました。その時、一枚の地図の前で立ち止まりました。1937年の愛媛県におけるハンセン病患者が出た家の数を示した地図です。鬼北町に目を移すと、鬼北町でもハンセン病患者が十数名もいたことが分かりました。ひょっとしたら、この地図の中の一人が大叔父ではないかと思うようになりました。しかし、唯一の手掛かりであるはがきも今は手元には残っていません。

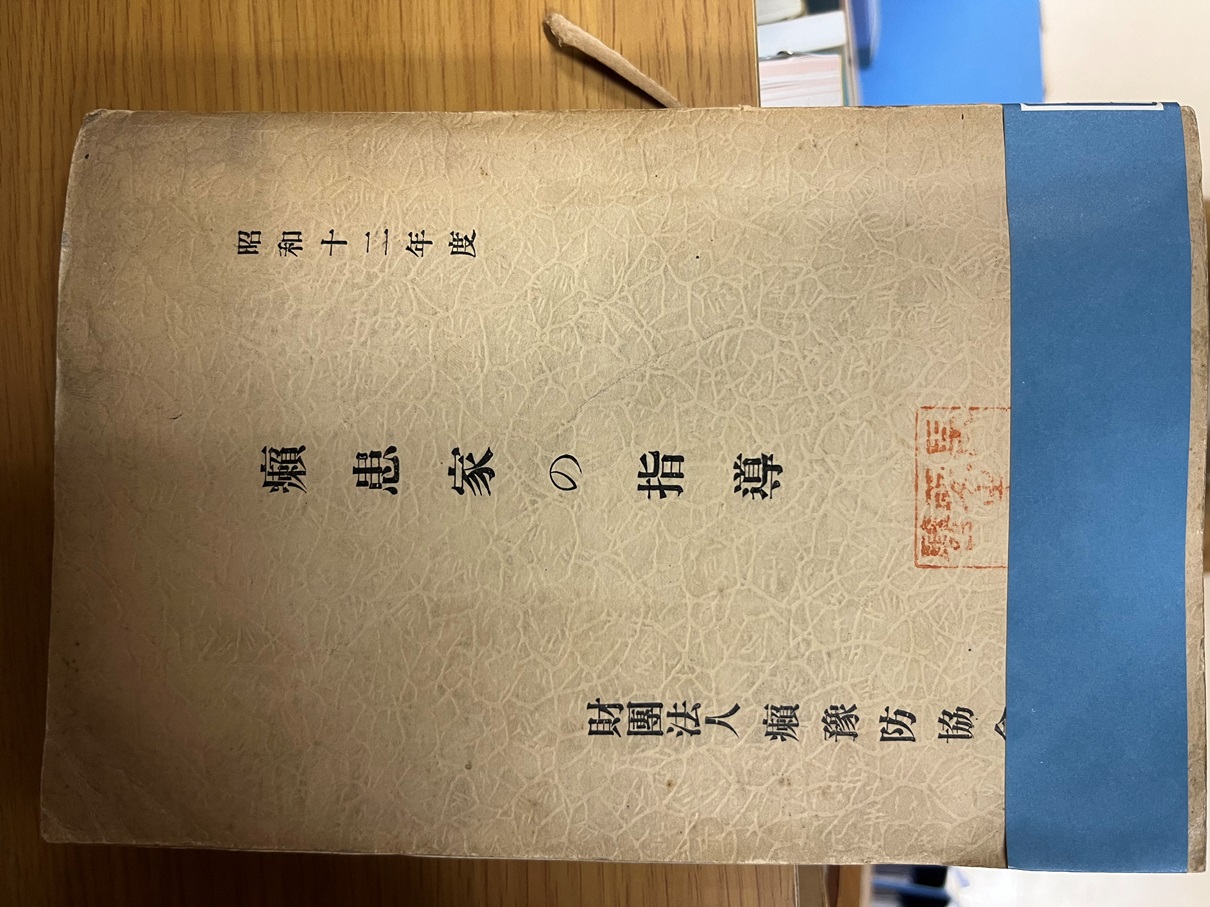

愛媛県患家地図(『昭和12年度 癩患家の指導』(財団法人癩予防協会発行))

数字は患者個人を表しているものではなく、家単位で示されている。この地図により、木村家として私も含まれることを知るきっかけとなる。

早速、わたしは黒尾氏を頼り、大叔父の存在を探しはじめました。まず、ふるさとに近い大島青島園を調べてもらいました。残念ながら大叔父がそこにいたことを確認することができませんでした。

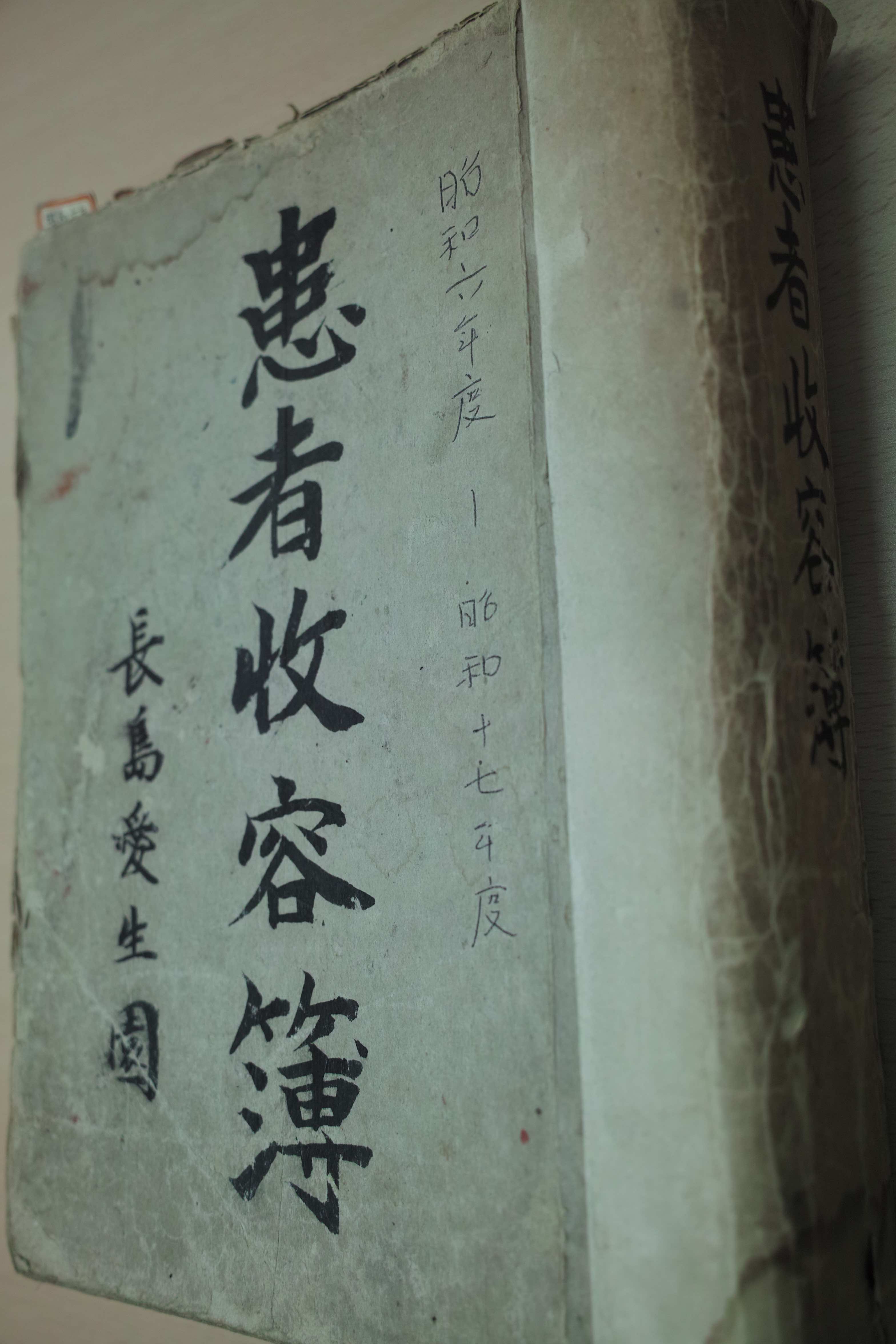

黒尾氏は、近隣の療養所も調べることにしました。次に、大叔父を探したのは、岡山県の長島愛生園でした。そこで、大叔父「木村仙太郎」の名前を見つけることができました。その名簿によると、1939年に大叔父はここに強制的に収容されたことや2年もたたないうち亡くなったことが分かりました。納骨堂には仙太郎の遺骨が納められていました。

多くの療養所では、ふるさとに残された家族が差別を受けないように入所者は園名を使って生活をしていたのですが、ここ長島愛生園では骨つぼには本名が書かれているため一般の人々は納骨堂には入ることはできません。私は遺族ということで特別に納骨堂に入れてもらい遺骨となった大叔父と対面しました。どれだけ辛い思いで家族と引き離されたことか。どれだけふるさとを思い亡くなっていったことであろうか。そう考えると、目頭が熱くなっていきました。いてもたってもいられなくなったわたしは大叔父の遺骨を持ち帰ることにしました。翌日、私は木村家の墓に大叔父の遺骨を納めることができました。実に78年ぶりにふるさと鬼北町に帰り、家族や親族のもとで安らかに眠ることになったのです。

私は、この一連の出来事をハンセン病患者家族として伝えなくてはならないと決心し、黒尾氏に相談しました。その結果、現在、黒尾氏が部長を務める第2の国立ハンセン病資料館である重監房資料館(群馬県)の5周年事業として「仙太郎おじさん、貴方は確かにそこにいた」という作品が生まれました。ちょうど、その撮影を行っていた2019年2月、父の13回忌がありました。私は兄に大叔父の法要も同時に行うことはできないかと相談しました。兄の許可を得て、親族とともに弔いました。その際、我々の誰も知らなかった事実を知ることになりました。なんと大叔父には戒名が付けられていたのです。ハンセン病で亡くなった方は、差別を恐れた家族から、その存在すらも隠されるのが一般的です。おそらく父が生前、大叔父の一生を哀れに思い、生きた証を残そうと考えたのでしょう。思いがけず父の生き様を知ることができました。わたしは改めて、大叔父と父が眠る墓の前で、これからの生き方を誓いました。

私は、この作品の杮落としの場として母校の生徒の前で公開することを決意しました。一番知られたくない地で、そして一番辛い場所での公開を決めたのは、自分自身が差別の鎖を断ち切るために最も過酷な場所だからこそ決意を表明するに相応しいと考えたからです。

次回は、大伯父木村仙太郎のカルテと解剖録が見つかった話に触れます。そして、なぜ、私が木村仙太郎のことを公にしたのかをお伝えしたいと思います。

獨協医科大学国際疫学研究室福島分室

(獨協医科大学の改組により、2025年4月からは先端医科学研究センター 放射線衛生学研究室に名称変更となります)

木村真三

本稿は、2017年10月30日付けの愛媛新聞 福島通信33の中で書いた原稿を加筆修正したものです。文中、現在は不適切とされる表現である「らい病」、「らい患者」という表現がありますが、これは大正生まれであり、パーキンソン病を患って寝たきりになった父に「ハンセン病」という名称がわからない可能性があったので、敢えて使いました。事実を伝える事が重要と思い、ありのまま表現しております事をご了承ください。

放射線衛生学者である私にとって2017年8月6日、広島に原子爆弾が投下されてから72年経った日、心に刻まれる出来事がありました。

都内の小学校で教諭をしている幼なじみに誘われ東京都東村山市にあるハンセン病資料館に行ったことです。資料館の隣には、国立ハンセン病療養所多摩全生園があり、そこには今も入所者がお住まいになられています。

ハンセン病とは昔「らい病」と呼ばれた病気です。「らい菌」に侵され、なんらかの理由で傷ついた顔や手足の一部に別の菌が入り、化膿し脱落するなど異形の患者であったことから、天刑病とも血の病とも言われ、忌み嫌われてきた人々の歴史があります。

1943年にアメリカで「プロミン」という治療薬が発表された後も戦時中の日本ではなかなか手に入らず、その薬が日本で使われるようになるのは戦後まで待たねばなりませんでした。「らい菌」はアルマジロなど特定の動物の体の中では見つかるものの、未だに菌の培養すらできないほど弱い菌です。(2023年のハンセン病学会で低温でも培養が可能なヒト由来神経細胞が見つかり、培養ができる系が確立された)。しかし、特効薬により完治することを知りながら日本政府は、1996年3月まで「らい予防法」という基本的人権を無視する法律が存在したため隔離政策を続けました。

現在のハンセン病に対する差別意識は、国の政策が誤りであったことを認めてからも続いており、間違った認識を持つ人々が少なからずいることが問題とされています。

資料館で学芸部長をされている黒尾和久さん(当時)に案内され、多摩全生園を案内されながら聞いた数ある言葉の中で、『「我;われ」と「彼;かれ」を隔てた』という言葉が私の心に重くのしかかりました。堀と土塁という物理的な隔たりより、同じ人として扱われることがなかった人々の精神的隔たりを意味するもの。残された一族が差別や迫害を受けないようにするため、決して表に名を明かせない者として生きて行くこと。隔離政策により生涯施設の敷地より外に出ることが許されなかった患者たち。夢や希望を持つこと自体も生きる足かせになる生き方とはどのような思いだったのか。

木村仙太郎の生まれた愛媛県北宇和郡好藤村東仲(現鬼北町)にある神社境内から集落を望む。写真の撮影時期は1940〜50年代と思われる。写真に写る一本道の一番奥に木村家本家がある。

木村仙太郎の生まれた愛媛県北宇和郡好藤村東仲(現鬼北町)にある神社境内から集落を望む。写真の撮影時期は1940〜50年代と思われる。写真に写る一本道の一番奥に木村家本家がある。

私の大伯父木村仙太郎は、ハンセン病のため岡山県の長島愛生園に送られ、そこで生涯を閉じました。大伯父仙太郎がハンセン病であったことに気がついたのは私が大学院の博士課程の頃ですので、今から30年近く前だったと記憶します。跡を継いだ兄から珍しく私の携帯電話に写真が送られてきました。その中に父が従軍していた頃の写真と傷病兵として病院に入院中のものらしい写真がありました。詳しいことを兄に聞いたのですが、自宅を改修する際、小学校3年生の時に亡くなった義理の祖母(父の養母)の遺品が見つかったというのです。

その後、数ヶ月経った頃、母方の祖父がいよいよ危ないとの報せがあり、親しかった祖父が生きているうちに祖父に会いに行こうと実家のある四国に帰りました。その際、兄に祖母の遺品の話をすると籐で編まれたバスケットを渡されました。その中に古い1枚のハガキはありました。子供の頃に切手を集めていたこともあり、ふと、手に取ると木村仙太郎と書いてありました。私が小学校の頃、実家の仏壇に粗末な無垢の木に木村仙太郎と書かれた位牌があったのを思い出しました。しかし、誰も仙太郎のことを話すこともなく不思議に思っていたのを記憶しています。何気なく送られて来た葉書の差出人の住所を見た私は愕然としたのを覚えています。そこには長島愛生園と書かれていたのです。大学院の博士課程で衛生学の分野に進んでいた私には,それがハンセン病の隔離施設であることに気がついたのです。葉書の内容は、「皆は元気か、今年の米の出来はどうか、自分は大丈夫だから気にするな」という他愛もないものでしたが、私は胸の締め付けられる思いで、それを読みました。

当時、私の父は難病であるパーキンソン病にかかり、寝たきりとなっていました。かろうじて昔の記憶はあるようだったので、「この仙太郎という人は、らい病やったんかな。それは木村の家から、らい病患者が出たというんかな。」と父を問い質しました。長い沈黙の跡、父は絞り出すような声で「言えんかったんよ」と言いました。それを聞いていた母が「うちはそがいなこと、聞いとらんで」といったその時、父が母に対し、吐き捨てるように「そがいなこと言うたら、結婚させてもらえんかったやろうが」と言ったことに、その場にいた母も兄も私も凍りつきました。初めてハンセン病を身近に感じた瞬間でした。

木村家の墓地から見た東仲集落(現在)、眼下、右手前にある総2階の建物(実家が営む介護施設)とその奥の建物が私の実家である。写真には写っていないがすぐ下に、元弘元年(1331)後醍醐天皇から勅願寺と定められた奈良山等妙寺(鬼北町内)を開いた理玉和尚の隠居寺がある。

木村家の墓地から見た東仲集落(現在)、眼下、右手前にある総2階の建物(実家が営む介護施設)とその奥の建物が私の実家である。写真には写っていないがすぐ下に、元弘元年(1331)後醍醐天皇から勅願寺と定められた奈良山等妙寺(鬼北町内)を開いた理玉和尚の隠居寺がある。

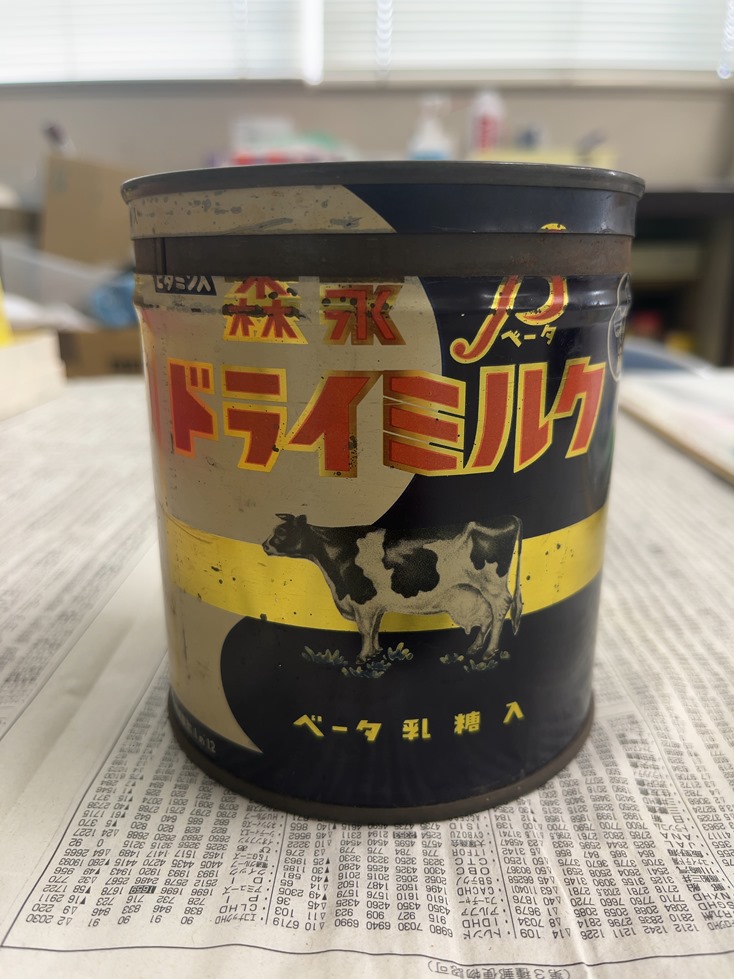

私が世の中の矛盾と闘うようになった原点は、兄の同級生が森永ヒ素ミルク中毒患者であったこと。母親に手を引かれ奇声を発し、曲がりくねった身体を引きずりながら歩く姿を見て、小さな私には恐怖を感じ、家の物陰からそっと、その人たちを見ていた記憶があります。その時、私の母が「あの子は森永のミルクを飲んだけん、あがいになったんよ。うちの子は50円安かった明治を飲んだけん助かったんよ」と言ったときの言葉です。世の中の不条理を一瞬にして感じ取りました。

仙太郎の一件は、私が差別問題の当事者であることに気付かされた瞬間でした。そこから、私自身がハンセン病患者遺族と名乗ることができるようになるまで、20年ほどかかりました。

次回は、その話をさせていただきます。

本件に関する原稿料はいただいておりません。その代わり、科研費23K17530 挑戦的研究(萌芽)「カルテ・解剖録から見るハンセン病研究の変遷」の成果の一部として掲載します。

獨協医科大学国際疫学研究室福島分室

木村真三

木村 真三(きむら しんぞう) 愛媛県鬼北町出身

放射線衛生学者。科学技術庁放射線医学総合研究所、厚生労働省所管の労働安全衛生総合研究所を経て、獨協医科大学国際疫学研究室福島分室長・准教授。幼少期、近所に兄の同級生で森永ヒ素ミルク中毒患者が住んでいたことから、公害の悲惨さを体験し、社会に疑問を持つようになる。時を経て、衛生学者として世に出たと同時期に、東海村臨界事故が発生し、一番最初に現地入りを果たし放射能汚染調査を行った。そこから原発事故の可能性を危惧し、チョルノービリ原発事故研究に着手。2011年に起きた東日本大震災による原発事故発生直後の3月15日より福島県に入り放射能調査と人体影響を探るため福島県二本松市を拠点として調査、研究を続けている。原発事故後、被災者に対し差別や偏見が起きたことを契機に、自身がハンセン病患者の遺族であることを公表した。さらに、国の過ちを2度と繰り返さないよう、愛生園内に残っている医療記録を保存していくために、これまで患者とその家族しか見られなかった医療記録を日本で初めて一般公開した。これらの活動は第2の国立ハンセン病資料館である重監房資料館との共同製作として啓発映画となった。また、患者のみならず身内に起きた差別の実態にも触れ、2024年3月にはNHKの『Dearにっぽん』でも紹介された。

ウクライナのジトーミル国立農業生態学大学(現 ポリーシャ大学)名誉教授、ウクライナ国立公衆衛生研究所より名誉博士号授与。